|

|

序

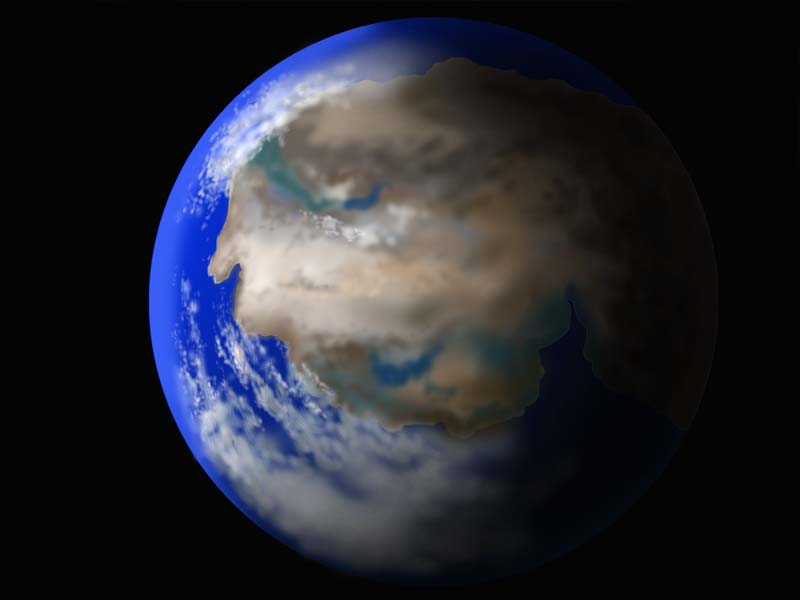

地球のプレートは常に動いている。

しかしその上で生きる生物は短命のためその動きを感知することはできない。

生物が生きるリアルな時間とプレートの時間は同一時空上にあるにもかかわらず。

「遠い空の下で」

その1 「サト」

「サト。食べてみれって。」

おとうはうれしそうに目を細めてわしに餅をすすめた。

正月でも、貧しい農家で餅が出ることは何年かに一度の珍しいことだった。

兄が二人、そして女はわしだけという、当時としてはまずめずらしく子どもが少ない家で、

よその子がひもじさに震えているときでも食べ物だけはあった。

いつだったか、鎮守様のお祭りに赤い浴衣を縫ってもらって出かけたとき、

お侍の斬り合いがあって大騒ぎしたことがあったさ。

提灯ぶら下げて帰り道、転んで膝小僧から血い流しながら泣いていたことを時々思い出す。

「サト、サト。」

子どもを孕んでから死んだおかあの声が時々聞こえようになった。

隣村のキチと一緒に大根かじって夫婦になってからは、毎日たいへんだった。

田んぼおこして苗植えたら、肥まいて、水やったり草むしったりして一日も休む暇がなかった。

年貢収めた後もムシロ編んだり炭焼いたりして腰曲がるまできつい仕事がずっとだ。

息子のタツが生まれてから少しは楽になるかと思ったけど、とんでもね。

講(庚申)の時に振る舞われたささやかなご馳走を思い出してサトは唾を飲み込んだ。

朝夕はかならず、田んぼに鎮座した田の神様をいつまでも拝んでいたサト。

子守に背負われたタツはいつもそれをじっと見ていた。

タツが若者組に入るときのことさ、力石が持ち上がんないもんだから軽石もってごまかしてたべ。

そんなもんだからいい嫁っこが当たらかったんだべな。

記憶の中からサトは懸命に楽しい思い出をかき集めようとした。

いま、老いたサトはタツのもっこに収まって山道を登っている。

「だから婆さまがいいと言ってるべさ。」

鬼嫁の言うこともわかるさ。

嫁は黒塚の婆さんに世話になって三人目と四人目を間引きした。

男の子が生まれない。

鎮守様に毎日お祈りしたかいもなく、今度もまた女だった。

それでも飢饉さえ来なければなんとかなったはずだ。

「タツ、タツよー。サトは大丈夫かや。」

背中の母がつぶやいた。

乳飲み子の孫のことを心配しているのだ。

「サトにはひもじい思いはさせねぇ。」

自分と同じ名前をつけてもらった孫の食いぶちをつくるため、背中の婆は決心したのだ。

坂の上に差し掛かったときサト婆は少し動いて生まれ育った故郷を見ていた。

田の神様を見ているに違いない。

タツはなんとなくそう感じた。

穴は昨日のうちに掘ってあった。

その場所が近づくにつれ、タツの膝は小刻みに震えた。

小さな声で母が子守歌を歌っているのが聞こえた。

「おめは昔がら気い小せえから、あんな強い嫁が来たんだべな。」

毎日耳にタコができるほど聞かされた小言だが、それも今日かぎりだ。

それにしても腹がへった。

情けなくて涙が出た。

子守歌を唄っている自分の母親を・・・俺は山に捨てに行くのだ。

母を雑木林の奥に用意した穴にサトを降ろすと、タツは急に気が萎えた。

荒い息が静まってしばらくすると、遠くからかすかに時を告げる鐘の音が聞こえてきた。

「そろそろ土をかけてくれんかの」

穴の中で母親が念仏のようにつぶやいた。

「おっかぁ。」

タツは母を呼んだが声にならなかった。

1756年の初冬。

風に乗ったトビの声が長く寂しく聞こえていた。

その2「サナエ」

「さっちゃん。」

サナエは防空ずきんのひもを堅く縛り、娘のサクラの手をきつく握って外に出た。

空が真っ赤に焼けていた。

空気が熱く、火の粉がそこら中に飛んでいた。

通りは人でいっぱいだった。

広場や河川敷、あるいはコンクリートの建物をめざして逃げまどう人々の頭上に、

暗闇の中から風を切って焼夷弾が落ちてきた。

それは瓦屋根を突き破ってから爆発的に燃えるようにできていた。

辺り一面は火の海になっていた。

直撃を食らい、燃えて煙をあげている死体も見た時、サナエは松戸にいる姉を頼ることに決めた。

夫の戦死通知を受け取ったのは20日前だったか。

南方からの引き上げ船が潜水艦にやられたと聞かされた。

無理に笑って出征していったのはつい先日のことではなかったか。

もうすぐ帰れるという手紙が着いたのは1週間前ではなかったか。

「おかあさん。熱い。」

突風が発生して火の粉を巻き上げ、赤い龍のように舞い上がった。

「さっちゃん。空気を直接吸っては駄目よ。」

母親は子どもの頭巾を深くかぶらせた。

1944年11月、325機のB29爆撃機が東京を襲った。

38万1300発という大量の爆弾が2時間ほどでばらまかれた。

大規模な上昇流が発生し、熱風は路地という路地を吹き抜け、

人々が避難していたコンクリート製の建物の中にも情け容赦なく吹き込んだ。

酸素の欠乏のために多くの人が窒息し、隅田川は死体で埋め尽くされた。

この日の死亡者は10万人を超えた。

北に向かった人々は助かった人が多かった。

夜通し歩いた親子は夜が白み始める頃、やっと松戸にたどり着いた。

逃げてきた人たちが田んぼのあぜ道を歩いている姿は点々と続く蟻のようだった。

娘のサクラを休ませるためにサナエは草の枯れた土手に腰を下ろした。

姉の家はもう一息のところだ。

むしった草で娘の真っ黒な顔を拭いてやったが、顔に残った涙のあとがとれなかった。

この地域では珍しく、あぜ際に田の神様がまつられていた。

「もう九州にしかないと聞いたけど。」

田の神様を見て、サナエは祖母の話を思い出した。

春になると山から「サ」の神様が降りてくる。

「サ」は音霊(おとだま)で、皐月の「サ」や早乙女の「サ」。

早苗の「サ」のように春には「サ」がついた言葉が多い。

「サ」の神様の席はサジキという。庶民は芝の上に座ったから芝居という言葉も生まれた。

「今は親子二人、枯れた芝の上に座って出来の悪い芝居を見ているのかもしれないな。」

サナエの口からふっと笑いがこぼれた。

そういえば大好きなサクラの花も「サ」。

サクラは「サ」の神様の座(くら)。

もう一度見たかったとサナエは思った。

サナエの手は血で赤かった。

空襲で首のあたりに焼夷弾の破片を受けたらしい。

「サの神様。どうか、さっちゃんをお守りください。」

サナエが最後に見たもの。

それは石で作られた田の神様の微笑む姿だった。

その3 「サヤコ」

サヤコは部屋に帰るとまず、ノートパソコンに向かう。

「私、生きていてもしかたないと思います。生きる意味がわからないんです。」

ネットの書き込みにはポツポツと反応がある。

「死んだら終わりだよ。生きていればいいこともあるよ。」

「そんなに悩むんなら、死ねばいいじゃん。」

「生きるってつらいよね。」

死ぬのをいさめる言葉。中傷、共感、困惑、叱咤・・・・

そんな反応の中に納得できる答えを見い出せないことに

サヤコはある種の満足感を覚えてパソコンの電源を切る。

「さっちゃん。ご飯できたわよ。」

母の呼ぶ声が聞こえる。

いつもの生活。

いつもの時間。

いつもと変わらないつまらない日常。

地球温暖化が緩和され、少しは環境不安も薄らいできた。

月面にの恒久基地が建設され、数年後には日本人も長期滞在するという明るいニュースもあった。

月から地球を見ると人生観が変わるという。

ある人によればそれは神の視点であったり、

宇宙空間の中に浮かぶ小さな地球への特別な思い入れだったりするという。

「わたしなら。」

想像できないほどの孤独感を味わうだろう。

両親や友人、なによりも人間社会と隔絶した真空が延々と広がっているのだ。

「2度と地球に帰れないかもしれない」

そう考えるとさっきまで悩んでいたことは、不幸を求めるほどに平和な生活を送っているからだ。

ということに気がついた。

「月か。いつか行けるといいな。」

「そう言えば、駅前の氷川神社の大イチョウの樹が倒れたらしいわねぇ。」

食卓で母のサトコが独り言のようにつぶやいた。

「イチョウの実ってなんであんなに臭いのかしら。」

「サヤコは銀杏好きでしょ。」

「まあね。」

「イチョウはすごいのよ。3億年くらい前から生き抜いてきた化石みたいな樹なのよ。

三葉虫の時代に生まれて、大絶滅の時代にも生き残って、大陸が分裂した時も、

恐竜の時代もずっと生き残った樹なんだから。」

「そんな昔。私に関係ないわ。」

人類は二酸化炭素の排出量を減少させることができなかったが、地球の温度は徐々に下がってきていた。

大きなスケールで見れば人類は間氷期に進化したのであって、現代は氷河期のただ中なのである。

人類はその黎明期において旧人といわれたネアンデルタールと戦い、それを滅ぼした後、同じ種でありながら、

地域、言語、宗教、経済、様々な要因で常に争いを続けてきた。

ある意味それこそが文明を発達させてきた要因であっただろう。

たとえば宇宙開発は米ソの競争なくして、あれほど短期間に人間を月に送り込むことはできなかった。

それはその後の平和利用が技術開発の速度を急速にスケールダウンさせたことで実証されている。

経済紛争という競争原理のもとで各国はしのぎを削ったが、

それは即時有効性を持つ科学開発には至らなかった。

この時代においても地球環境を考慮したスローガンが掲げられていたが、

地球環境の変動が生物に与える影響は、最初から人類の活動程度では制御することなどできない規模で

展開したのである。

その4 「サイコ」

何もかも寒冷化した大気に飲み込まれていく。

ロシアは武力による強力な南下政策をとり、中国、日本、カスピ海沿岸で紛争を繰り返していた。

中国北部は砂漠化によって人間が住める状態ではなくなり、史上最大といわれた飢饉に襲われていた。

日本や韓国など中緯度地帯の国は赤道地域に莫大な経費と引き替えに

わずかな領地権を確保することができたが、将来性は不安定なものだった。

ヨーロッパ地域はアフリカに、北米地域は中南米に生存権を求めて熾烈な争いを続けていた。

すべては食料とエネルギーのためだった。

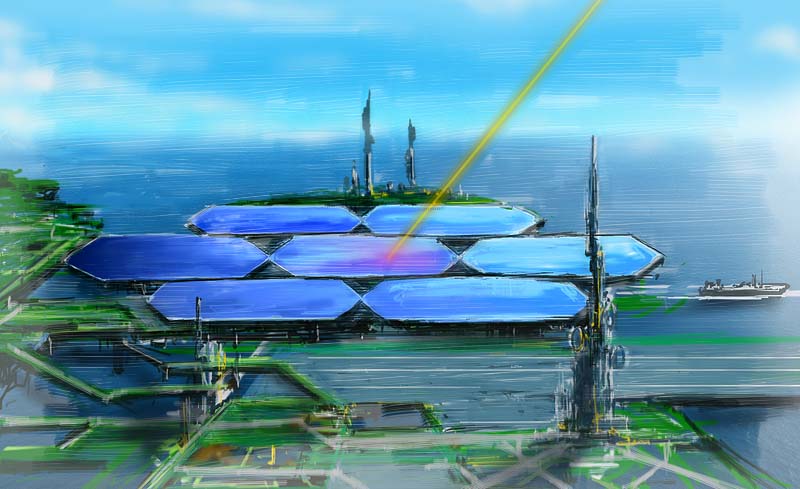

太平洋赤道付近の宇宙発電受電所。

静止軌道で太陽光発電をした電力をマイクロ波で地球に送る。

ここはその受電施設だった。

メンテナンスフリーがうたわれ、多国籍JVによって鳴り物入りでつくられたステーションだったが、

20年もたつとさすがに老朽化は避けられない。

衛星の方も姿勢制御のイオンエンジン燃料が底をついた。

ステーションは赤道域に6カ所つくられたが、中東・アフリカ地区の3基はとっくに砂の中だ。

中南米の1基と太平洋の2基がかろうじて運転しているが、それも時間の問題だろう。

カリマンタン・レイの管制塔でサイコは眼下に広がる巨大な青い円盤をみつめた。

あと3分で衛星からマイクロ波が発射される。

管制塔のガラスが濃紺に変化した。受電の準備だ。

一瞬、雲の一部が蒸発してリング状になったかと思うと、

空を反射していた巨大な受電面の一部が薄いピンク色に輝いた。

マイクロ波自体の光跡はみえないが、吸収されなかったビームが受電面でわずかに反射しているのだ。

受電時間は1日約1時間。

地球の自転に合わせて衛星は照射角度を変化させて受電ポイントをホールドする。

そして次の受電ステーションが照射位置に来るまでの時間に発電衛星は電力チャージと準備を行う。

こうして1日に数回の送受電が行われるのである。

ステーションで受電したマイクロ波は波長を変えて管制塔のパラボラからアジアA地区20カ所に送られる。

各地域ではマイクロ波を電気に変えて送電ケーブルでそれぞれの街に供給する。

原子力発電を持たない地域ではこのマイクロ波だけが安定したエネルギー源だった。

この電気で農作物を栽培し、工場を動かし、人々が明かりと暖をとっているのだ。

受電部の端の方で時々、小さな光が明滅していた。

それは誘蛾灯に飛び込んだ小さな虫が一瞬燃えて光るそれに似ていた。

「今日は多いな。」

技師が双眼鏡を覗いたままつぶやいた。

あれは人間が燃える光だ。

カリマンタンからメンテナンス用の橋を歩いて来た老人たちがマイクロ波の照射に合わせて身を投げていた。

食糧不足のためだった。

彼らは残された家族のために最後の力を振り絞って、この場所に死を求めたのだ。

高出力マイクロ波は強力な電子レンジと同じで、人間など1秒足らずで蒸発させてしまうほど危険なものだった。

本来、生物や環境に影響の出ないレベルで受信を行う計画であったが、

技術開発が確立できないままプロジェクトが進行してしまった結果だった。

「彼らを止めないんですね。」

サイコの声で技師が双眼鏡を離した。

「防護柵は何度も壊されたよ。

彼らだって餓死や溺死で自殺するのが嫌なんだろう。」

結局今日は50人ほどが分子になって消えていった。

「ここは現代の姥捨て山に違いない。」

生きる権利と死ぬ権利は同等のものとして扱われる時代、

提供できる食糧がないのであれば彼らを止める権利はない。

数日後。

恐れていた事態は突然やってきた。

放射時刻を迎えた発電衛星は受電面をロックできないままマイクロ波を照射した。

マイクロ波は海面を蒸発させながらカリマンタン本島に上陸。

街を焼きながら内陸に50キロ達したところでやっと照射停止コマンドを受け付けた。

ビームが通過した陸地は悲惨を極めた。

幅50メートル。深さ数メートルまで地面は焼けて大地に死のラインを刻印した。

人口密集地の真ん中だった。

そしてこの日から、発電衛星からマイクロ波が送られてくることはなかった。

1ヶ月後、サイコは九州に向かう船の中で暗く沈んでいた。

日本政府は今回の事件の原因究明に膨大な時間をかけるだろう。

もう衛星を打ち上げることも修理をすることもできないというのに。

そして亡くなった人たちが2度と還ってくることはないというのに。

その5 「サツキ」

「サツキお姉ちゃん、元気ですか。

こちらは今日また地下水の温度が下がりました。

ハウスの中は今は22度ありますが、外はマイナス30度です。

そちらは暖かいですか。食べるものはありますか。」

サツキは月に1度、妹のサキから届く手紙を読んで胸のポケットにしまい込んだ。

日本はいま全国数カ所に設置された原子力発電所近辺に創られた地下施設と、

地域に散発的につくられた地熱や温泉を利用したコロニーが残るだけになっていた。

妹は大分の別府コロニーに家族と暮らしている。

サツキは住基ネットコンピュータで移住資格保持者に選ばれた。

移住は強要されたわけではなかったが、家には食べるものが不足していた。

旧インドネシア領の中の小さな島が今や日本の全てといって良かった。

持ち出せる文化財と最低限の自治組織を維持する役人、

そして国民から資質と健康状態を調査して選ばれた新国民が一つの小さな島に集まっていた。

ここには電化製品を作るような工場はない。

世界で最も大切なものは食料とエネルギーだった。

新国民のほとんどは農作業に従事し、

生産物の納入割り当てを守れる限り借地権が延長されるという仕組みだった。

サツキは丘の上から平地を眺めるのが好きだった。

日本人の村らしく、そこには水田が広がっていた。

昔、図書館の本で見た昭和時代の農村のような風景だった。

「毎日、毎日、田んぼや畑で働いて米や野菜をつくって、

そのうち結婚して子ども育てて、死んでいくのかな。」

「その子も毎年、畑で働いて死んでいくのかな。

毎日こんなに疲れて、こんなにお腹を空かせて・・・」

でも、それが人生というものかもしれない。

寒冷化で死んでいった多くの日本人。

そして世界中の人々。

今はなくなってしまった北の国々のことを考えると、元気に生きているだけでも幸せなことなのかもしれない。

田んぼにある小さな石仏を拝んでいる人を時々見かけた。

あれは田の神様と呼ばれていると聞いた。

日本から持ってきたのだろうか。

何十年か前には世界中がネットワークで結ばれ、情報が瞬時に手に入った時代があったらしいが、

今は海底ケーブルも分断されてラジオくらいしか聞くことができない。

その夜、ラジオの日本語放送でサツキは原発ユニットで構成された「中京ベース」が壊滅したことを知った。

巨大な氷塊の圧力が原発の格納容器と原子炉を押しつぶし、運転中の炉心を直撃。

水蒸気爆発が起こり、放射性物質が大量に放出されたらしい。

2ヶ月後、家から手紙が着いた。

「サツキお姉ちゃん、元気ですか。サキも元気です。

こちらは今温度は15度しかありません。

おかあさんは風邪をひいていますが、大丈夫だと言っています。

みんなで撮った写真を送ります。今日桜餅を食べたんだよ。」

写真を手にしたサツキは言葉を飲み込んだ。

「こんなに痩せて。」

「元気なはず、大丈夫なわけないでしょ。」

手紙の中から桜の花びらがひらりと落ちた。

一瞬、日本の匂いがした。

この手紙が多分、最後かもしれない。

なんとなくそんな感じがしてサツキは目を堅く閉じた。

「田の神様。さっちゃんをお守りください。」

産業基盤が崩壊した社会構造は第1次産業へとシフトしたが、

その生産性の低さから人口が淘汰され、人類の文明レベルは中世、

あるいはそれ以前の時代レベルに衰退すると予想された。

その6 「千億の夜」

都市部ではおおむね200年〜300年という短い時間でビル群や橋梁が消滅した。

500年もたつとかつての都市は森林に覆われていた。

氷河期が終わりを告げ、数10万年も経過すると、プラスチック類も分解され、

地球に清浄な環境が戻ってきていたが、かつて繁栄した人類の痕跡は地球上にほとんど残っていなかった。

ぼんやりとした日常。

その生き物の言葉は限られていたが、名前を呼んでコミニュケーションをとることくらいはできた。

「サッチュゥウ」

呼ばれたような気がしてその生き物は樹木の洞から顔を出した。

木漏れ日のまぶしさに手をかざして見ると、仲間が食べ物を持ってきたようだ。

大きな木の実とサンショウウオだ。

集落の入り口には金属でできた像が建っていた。

何の像かはわからないが、自分たちに近い形をしているそれは昔から信仰の対象だった。

像の下に食べ物を供えてしきたり通りに仲間たちは手を合わせた。

その像は悪霊を追い払ってくれると信じられていた。

樹の洞から出たサッチュウは大きな伸びをした。

家族と一緒に何かを食べては、寝る。ずっとその生活が続いてきた。

気候は温暖で食べ物の心配もなかった。

彼女は白昼夢をみているようなぼんやりとした眼差しでいつも遠くを見ていた。

数百万年後、森林の中に残されていたブロンズの像が朽ちて消えていった。

そして人類の歴史を長く見守ってきたピラミッドや万里の長城といった巨大な遺跡もまた、

砂となって消えていった。

数千万年後、かつて恐竜を滅ぼしたような巨大隕石が地球を直撃したことで、

わずかに残っていた霊長類の子孫たちは絶滅した。

地球という星を認識するものがこの世から消えて長い年月が流れた。

その後、地球上では、ほ乳類と鳥類の子孫たちによる骨肉の争いが繰り返されていたが、

2億年後、地球環境は劇的に変わり始めた。

大陸の移動により、大地は一つの超大陸を形成しようとしていた。

大陸同士の激突は沿岸部に高さ数千メートルの山脈を形成し、内陸部は全て砂漠と化した。

海洋では大陸が一つになったことで地球の海を循環していた深層海流が消滅した。

このことが海水中の酸素濃度を激減させた。

酸素が減少するとシアノバクテリアや紅色硫黄細菌の活動が活発になり、

硫酸還元菌が有毒な硫化水素を作り出した。

これにより海洋生物のほとんどは絶滅の道をたどった。

紫色の海と不気味な雲が空に広がっていた。

超大陸の形成は地核のバランスを不安定にし、マントル中にスーパープリュームが生じた。

これが地核を押し上げて地溝帯から大量の溶岩を噴出させた。

全ての植物を焼き尽くす溶岩と有毒な火山性ガス。

その噴火は数百万年も続く長期的なものだった。

プレートの裂け目から噴き出した溶岩は所によっては広さ数百万平方キロ以上に広がり、

噴火しては冷えて固まることを繰り返しながら、高さ3000メートル以上に積み重なった。

海底から噴出した溶岩はメタンハイドレートと反応して成層圏を突き破るほどの大爆発を引き起こした。

この爆発によって大気中に有害物質が充満し、

メタンがオゾン層を破壊したことで強烈な紫外線が地表に降り注いだ。

地球は生物が無事に生存できる環境とかけ離れたものになった。

巨大な隕石は数千万年に1度の確率で大地や海洋に落下した。

その中には地表を剥ぎ取るまでの衝撃を与えたものもあった。

宇宙空間にまで飛び散った岩石は地球にリングを形成した。

海岸の波打ち際に繁殖するシアノバクテリアによって作られた一粒の小さな酸素の泡。

それが海面で破れて大気中に放出される。

ひとつ、またひとつ、と。

何百万年も何千万年も繰り返されたその小さな泡の放出が大気中の酸素濃度を少しずつ増やしていった。

オゾン層が再び形成されると、有害な紫外線は次第に減少していった。

大陸の分裂によって、海には浅瀬が広がっていく。

山脈が膨大な雨で浸食され、大気中の二酸化炭素が砂と反応して少しずつ海へと還元され、

地球は安定した気候を取り戻していった。

海にはアンモナイトによく似た生物が繁殖し始め、

陸上では植物が過酷な生存競争を繰り広げていた。

生物の種類が増えていった・・・

それはかつての生物進化の再現だった。

何百億回、そして千億回の昼と夜を迎えた果てしない時の流れ。

そしてかつて人類と呼ばれた生物が繁栄していた時代から5億年という時間が経過した。

その7 「サクラ」

今日のラッキーカラーは「赤」。

サクラは朝のバスのテレビ画面で日課となった占いをチェックしたあと、彼女は画面に目を奪われた。

異星人発見のニュースだった。

「5月20日、月探査チームは月の南極付近のクレーターで異星人の遺体を発見した。」

その異星人の基地は小さなクレーターの内側の壁を掘削してつくられていたため、

宇宙塵による風化からまぬがれていた。

そこには宇宙服の中で水分が完全になくなってミイラとなった男女の遺体が2体あった。

遺体は損傷が激しく、かなりの時間が経過していた。

調査隊はミイラの体組織を採取して地球に持ち帰り、詳しく分析をするとのことだった。

宇宙に知的生命体が存在していたというニュースは世界中で話題となった。

調査が進むにつれ、遺体は数億年前の地層から発見されたオーパーツや

地球衛星軌道にわずかに残る人工金属物と関連があることがわかってきた。

月面で発見された遺体は約5億年前の人間だった。

体の構造や知能は現世人類と寸分たがわず、彼らは地表で同じような文明をもっていたと推測された。

遺体のDNAは損傷が激しく解析はできなかった。

また基地内のデータ類は全て破損しており、回収もできなかった。

ただ、宇宙服のヘルメットにうっすらと桜のマークが確認されたということだ。

高校生のサクラは母親とイチョウの並木を歩いていた。

母と二人で歩くなんて何年ぶりのことだろう。

「5億年も昔に人間が生活していたなんてびっくりだよ。」

「さっちゃん。このイチョウの木は8億年くらい前に生まれて、ずっと姿を変えていないんだって。」

「先史文明の人たちも銀杏を食べたのかな。」

「臭いから食べなかったんじゃない?」

「桜を見たいな。」

サクラは母に満開の桜を見せたかった。

もしかすると母と一緒に桜を見たかったのかもしれない。

公園の桜は満開だった。

幾千本も植えられた桜の花は薄いピンク色の壁となってどこまでも延々と続いていた。

風が吹いて、花びらが大量に散って舞い上がった。

花びらは公園内の川を埋め尽くし、ピンク色に堆積した花びらは

氷河のようなゆっくりとした速度で下流へと移動していった。

「すごい量だねぇ。さっちゃん。」

突風に舞い上がった桜の花びらが親子を包んだ。

周囲が見えなくなるくらいの何億枚もの桜吹雪。

知的生命体が文明を発達させても地球のわずかな環境変動でそれは死滅してしまう。

文明も文化もいずれはすべてなくなってしまう。

生命が命をつないでも、それはすべて死んでしまう。

地中や海底に生息する特定の微生物やイチョウのような生命力の強い植物だけが延々と命をつないでいける。

だとしたら・・・

「私たち、いったい何のために生きているんだろう。」

遙か昔から続く滅亡と再生の繰り返しによって、

川を流れていくおびただしい桜の花びらを何千倍にしても到底足りない数の命が散っていったに違いない。

しかし、それは今の彼女にとっては非現実的で遠い話だった。

「さっちゃん」

桜吹雪の中から母の声だけが聞こえてきた。

「さっちゃん」

生まれてから何度その名を呼ばれてきたのだろう。

やさしさと懐かしさの中になぜか少し寂しい響きを感じてサクラは涙をふいた。

了

あとがき・解説

本作品は本来、長編である。

それをできる限り短くしようとした結果、その骨格まで曖昧になってしまい、

少々のエッセンスが残るだけになってしまった。

状況解説もなく、読者には不親切この上ないがひとつの試験的な作品として了解をいただければ幸いである。

サの神は山から里に下りてくるという。

いわば自然そのものである。

舞台は一人の人間という極めてミクロ的な視点の連続である。

惑星上で知的生命体が誕生するのは奇跡的なことであるが、

地球のそれは、わずかな環境の変化で死滅してしまう脆弱なものであった。

人類が滅亡して数百万年が経過するとその痕跡は全て消滅してしまう。

地球は長い時間をかけてプレートを動かし、超大陸を形成する。

それにより陸海の生命体はかつてのペルム紀末のようにほとんど絶滅してしまう。

しかしその後、大陸の分裂とともに進化のドラマが繰り返されるかもしれない。

数億年後の世界にふたたび人類と同様の知的生命体が登場する可能性もある。

もし、その知的生命体が過去を知り、宇宙を知り、未来を想像したとき、

命について問うであろう。

答えなどなく、意味などないと知りながらも問うであろう。

TOPに戻る

|