|

|

4.遭難者たち

「飯の時間。飯の時間だよ。」

ソイルが船の下で鍋ぶたを叩いていた。

遭難4日目。

風のない日は外の日差しの当たらないところで昼食をとることもあった。

幸い非常用発電機を動かすことができたので、電気には困らなかった。

食料と水は1ヶ月分ある。

もちろん軌道ステーションが上空を通るたびに救難信号を発信し続けた。

今、彼らにできることはそれだけだ。

4日たつが、まだステーションからの返信はない。

通常、遭難したときは救助活動は行われないし、保険も出ない。

ここはそんな星だ。

ただ、今回は少し違う。

船にスポンサーが乗っていたことだ。

それだけがわずかな希望だったが、船員たちには懐疑心もあった。

「このフェイという男は多額の金を使って捜索する価値がある人間なのだろうか。」

遭難7日目。

全員、元気がなく、ぐったりとしていた。

何もないところでただ待つだけ。

次の嵐が来たら確実にお陀仏だろう。

嵐が来るのが早いか、食糧が尽きるのが早いか・・・。

フェイは1日の大半を外で過ごしていた。

この付近は砂の層が薄く、岩盤が露出しているところが多かった。

それは主に風化しにくい深成岩のようだった。

昔、このあたりは巨大な火山がたくさんあったのだろう。

そのマグマ溜りが長い時間をかけて冷えたために密度が高く、均一な岩が芯のように残ったのだ。

あたりは草一本生えていない砂ばかり。

時折風が吹いて砂が地表を地吹雪のように飛ばされていく。

白く透明な石英質と黒雲母だろうか、黒い砂の層が交互に折り重なって不思議な模様を作っていた。

それにしても膨大な量の砂だ。

厚さが5000メートルにもなるという砂。

その砂粒を数えていくといったいいくつになるものか。

それは宇宙全体の星の数と同じくらいだろうか。

遭難14日後

ただ待つだけの日々が過ぎていく。

ヒッテを除く4人は最近カードばかりしている。

会話は「生きて帰ってから何をするか」ただそれだけだ。

フェイは遭難の事実を今だに信じることができなかった。

船乗りたちが非常に冷静で、淡々としていたからであろう。

そういった意味で「砂漠のネズミ号」のスタッフは優秀だった。

ステーションからの返信はまだない。

1ヶ月が経っても事態は好転しなかった。

そして遭難から40日後。

節約を重ねてきた水と食料が底をついた。

ステーションからの連絡が来るのを祈るのにも疲れた。

少しでも水分を失わないように何日も前からマスクをつけて呼吸からの流出さえ防ごうとしたが、

それも気休めだった。

舌がざらざらとした布のようになり、異物を詰めているようだ。

船員たちは最後の水の配給が終わると、その時が来たことを悟った。

船の処理装置が点検され、電気が通電されるとチームの口数は極端に少なくなった。

処理装置を使用する際は体の弱ったものからというのがルールだが、今回は皆元気だ。

規則ではくじ引きということになるが、今回は船長が順番を決めることになった。

船長にその提案権があることは契約書にうたわれている。

もしフェイが犠牲になった後にスポンサーから救助連絡があっても、おそらく救助活動は行われないだろう。

それでは生き延びるために犠牲をはらう理由がなくなってしまう。

ワッタルは処理の順番を書いた紙を運転室の壁に貼り付けた。

まず最初は、探査士のソイル。

次に年配のイズマ。

まだ若い航海士のヨッホ。

そして船長のワッタル。

フェイが最後という順番だった。

スポンサーを最後にするというのはワッタルの気持ちだ。

船員を先に逝かせ、スポンサーまで犠牲にして自分が最後に生き残ることはできない。

この決断に全員が納得した。

1人が犠牲になれば4人で1週間は生存できる。

2人目が処理されれば3人はさらに10日くらいは生き延びられるだろう。

2個の缶詰と小さなペットボトル1本。

その夜、最後の食料と水がソイルだけに捧げられた。

「俺、いいよ。こんなに食べなくても。」

暗く座った他の4人は黙り込んでいた。

こんなことなら少しくらい酒を残しておけば良かった。

重い空気に耐えきれず、ひとり、またひとりと席を立ち、ソイルとフェイだけが残った。

運命は変えられなかったのだろうか。

船乗りたちは酒を飲んでいるときでも自分のことを語らなかった。

彼らはお互いに距離を置き、仕事だけのつきあいに徹底したのはこうした事態を想定してのことだったの

かもしれない。

(別れが辛くならないようにだ。)

2人は会話を交わさなかった。

フェイはソイルの肩を軽く叩いて外に出た。

こらえた涙が止まらなかった。

俺たちはそこまでして生きなければならないのだろうか。

船の影から押し殺したような泣き声が聞こえた。

(畜生。みんなをここに連れてきたのは俺なのだ。)

ワッタルが下を向いたままフェイに声をかけた。

「気にすんな。」

翌朝。

ソイルはさっぱりとした顔で処理室のドアの前に立った。

真っ裸だった。

ドアを閉めると催眠ガスが噴出してソイルは一瞬で気を失うだろう。

ファザーに祈りの言葉が捧げられた。

船員が見守る中、ソイルは精一杯の気勢を張った。

「皆が助かることを信じる。」

そういう決まり文句を口にしてドアを閉めた。

閉めると同時にシュッという音がしてソイルは眠りに落ちた。

あとは処理装置のスイッチを押すだけだ。

ワッタルが手をかけた時、目を背けたイズマがかすれた声で叫んだ。

「まて、ワッタル。何か来る。」

遠くに砂埃が見えた。

それは明らかに竜巻とは違っていた。

非常灯がついた大きなモービルのようだ。

ヨッホがその場にへたり込んだ。

「来たぞ。来た来た。」

どこにそんな力が残っていたのだろうか。

4人はキチガイのように叫びながらモービルめざして走り出していた。

最新型のサンドモービルだ。

全体がベージュで車高が低い見たこともない形だ。

ドアが開くと船員が水をもって降りてきた。

フェイはその一人をよく知っていた。

そいつは近づくなりフェイの頭からボトルの水を注いだ。

「ユーナスの水だ。たっぷり味わいな。」

「水は。いいものだな、ヒッテ。」

こんな大きなサンドモービルをどうやって用意したのか。

「砂漠のネズミ号」の乗員たちは船内で食事と浴びるほどの水を振る舞われた。

話によると軌道上のステーションは救難信号を受信していたが、

送信装置の故障により遭難者に信号を送ることができなかったらしい。

1ヶ月以上も故障とは何があったのだろう。

そこで、ヒッテたちは補給地であるカルデという町から救助に急行したのだ。

サンドモービルはその町でチャーターしたとのことだった。

このモービルにはちゃんとしたリビングがあった。

「砂漠のネズミ号」の船員は酒を出されるとすぐにできあがってしまった。

「みんな。誰か忘れてないか。」

「みんないるだろう。ははは。」

「ネズ公はどうした?わっはっは。」

そういえばすっかり忘れていた。

もう一人、処理室の中で眠っている仲間がいたのだ。

やつはまたすんでのところで命を拾ったらしい。

その後、「砂漠のネズミ号」から電波センサーを回収したときのことだ。

嵐の直前にソイルが電源を入れて装置のチュートリアルをしていたのだろう。

奇跡的にかすかな信号が記録されていることがわかった。

それはターゲット・ミルからの信号に間違いなかった。

遭難地点から東に200キロメートル。

小さな小島が点在する海の難所ダークヒルと呼ばれているところだ。

しかし、信号は深度約3000メートルの砂海の底から発せられていた。

ボーリングもできない絶望的な深さだ。

その数値の重さに絶望感を味わいながらも、一行はとにかくザンテンに戻ることにしたのである。

5.三重蝕

ザンテンのメインストリートのはずれにある例のカフェでフェイとヒッテは顔をつきあわせていた。

話というのはもちろんミルの回収についてだ。

ヒッテはある重要なデータを手にしていた。

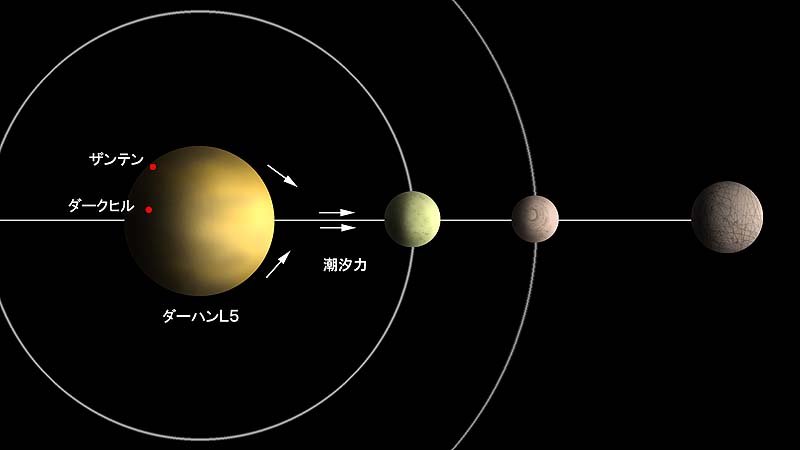

ダーハンL5の周囲を回る衛星は3つある。

内側の2つは公転軸がほぼ一緒のため蝕を起こすことはさほど珍しくない。

しかし外側の衛星は公転軸がほぼ90度異なったままランダムに回っているため、

蝕が起きることがほとんどない。

しかし来月、30年ぶりにそれが起きるというのだ。

さらにそれは330年ぶりの日食だという。

3つの月と太陽がほんの一瞬であるが全て重なるのだ。

「この星でそいつが見られるのはどこなんだ?」

「緯度0から20度だ。」

「それがどういうことかわかるな。」

それはこの星に巨大な潮汐力が働くことを意味していた。

赤道域の砂が大移動するだろう。

だが、ミルが埋まっているダークヒル付近がどれくらいの潮汐力を受けて砂が引くのか。

あるいは逆に砂に埋もれるのか。

それは計算をしてみないとわからない。

「これはチャンスだ。これ以上の条件はないと言っていい。」

ヒッテはエネルギッシュな男だが、とくにミルの調査となるとそれはさらにパワーアップするようだ。

それは情熱という言葉では表せないほど激しかった。

(この男は全力で命や財産をつぎ込んでどういう満足感を得ているのだろう。)

「聞いてるか?」

「あ。」

「だから、3日後だ。3日後にデータが出る。

俺たちはこのチャンスをものにして必ずインストールを成功させるんだ。」

町に戻ってきてからというもの2度死にかけたソイルはフェイから離れようとしなかった。

「俺の残りの人生はフェイのために使うと決めたんだ。」

下男として使ってくれだの使用人にして欲しいだの迷惑この上ない。

歳だって俺より遙かに上なのだ。

そんな叔父さんはちょっと嫌だ。

いや、断固として嫌だ。

1週間後、フェイはソイルを振り切ってメンテナンスが終わったサンドモービルを尋ねた。

運転室ではヒッテと船長のパイクが打ち合わせ中だった。

どうやら話がうまくいってないらしい。

星の鉱石採りはただでさえ大潮の時に出るのを嫌う。

まして330年に1度という大潮の時に赤道域に近づこうとするのは馬鹿者でもしないことだった。

フェイに気がついたヒッテが手をブラブラさせて近づいてきた。

「船乗りがいないんだよ。みんな降りたよ。金の問題じゃないってさ。」

「命あってのお金だろ。」

船長のパイクが振り向いて言った。

彼も乗り気じゃないらしい。

「ソイルを乗せよう。」

「ソイルだけじゃ駄目だ。」

「コットンがいるだろう。会社の命令ということで。」

「ひでぇな。」

「あと一人、必要だ。ワッタルかイズマに頼もう。」

結局チームは船長ワッタル、航海士ソイル、気象観測ヒッテ、データ収集フェイ、

データ補佐コットンの5名となった。

ワッタルとソイル以外は何の役にも立たないお荷物だ。

ソイルにしてみたところでモービルの運転はほとんどしたことがない。

この船の船長だったパイクは降りた。

船はヒッテが買い上げることで話がついた。

そしてワッタルには今回の作業が終了したら半額で売るという話を持ち込んで説得したのだ。

ヒッテという奴はこういう交渉事をさせれば一流だ。

最新鋭のこのモービルはエンジン駆動ではなく、出力の大きなモーター駆動で、

電力を供給するジェネレーターも3台搭載していた。

このモービルにもあの忌まわしい処理室はあるのだろうか。

「あの部屋は取り外した。今はただのシャワールームだ。何かあったらみんな一緒に死んだほうがいいだろう。」

ヒッテはニヤニヤしながら、そう言った。

そうだな。それがいいかもしれない。

フェイにしても、あんな思いはもう御免だった。

「でもな、処理室のプレートは残しておいたんだ。みんなには内緒だ。」

この男は戦国時代に生まれていれば、みんなに恨まれる策士になれただろう。

俺たちは運が良かった。

蝕の日、ダークヒルは偶然にも日食帯から120度以上もずれていた。

この地域はかなりの砂が移動するに違いなかった。

もし、月が見える方向だったら逆に砂にうずもれてしまっただろう。

三重蝕まであと2週間。

「砂漠のウサギ号」はザンテンを出発した。

船の名前は前回同様気にしないことにした。

このモービルは船というよりは車両の形状であったが、乗員はやはり船と呼んでいた。

今回は俺たちを見送るものはいない。

船の見送りには「無事に帰ってくること」を願う意味が込められている。

誰もがこの航海は還る見込みのない無謀なものだと認識していたのだろう。

それは「砂漠のウサギ号」の乗員も十二分に承知していた。

大潮汐の時に赤道域に行くことが死を意味することくらい子どもでもわかることだ。

モービルは蛇行しながらトロトロと進んでいった。

ソイルはこの2週間運転のシミュレーションをしていたはずだが、その成果は全く出ていなかった。

「猿でももう少しうまいぞ!」

「亀が運転してるのか。」

散々の言われようである。

ものの20分も手動で運転すれば自動運転に切り替えることができる。

ディスプレイのゲージに合わせてハンドルを操作するだけなのだから、運転といっても難しいものではない。

それがわかっているので、みんなはソイルをからかった。

無風で視界も良好だった。

船は振動がなく快適で、エンジンをメンテナンスする必要もない。

自動運転に切り替わればほとんどすることがなかった。

山も谷もない砂漠が延々と続いていた。

船は巡航速度で砂の平原を駆け抜けていった。

時々小さなクラック帯もあったが、新型の車両は自動運転であってもそれを回避する能力を備えていた。

2、3日するとコットンがソイルやワッタルと言い争っているのを見かけるようになった。

フラストレーションのはけ口を彼らにぶつけているのだろうか。

この中ではコットンが最も貧乏くじを引いた男だ。

彼は仕事で出張というだけの扱いだったからである。

しかも詳しいことは何も知らされていない。

そんなコットンは食事の時に自分のことを少しずつ話しはじめた。

ほとんど工場地帯で埋め尽くされたゾイという星の出身であること。

その星の住人は職には困らないため、星系を出て行くものがほとんどいないこと。

環境が悪く、平均寿命が短いことなど、あまり興味を示すような内容ではなかったが、

ワッタルやソイルはなぜかコットンの話を聞きたがった。

考えてみれば、自分たちが採掘した鉱石の流通や加工先の話である。

そうした話題に関心があるのは当然であったのだろう。

ソイルはフェイの話も聞きたがった。

水が高額で、再処理水であるこのダーハンL5に比べると、フェイやヒッテの故郷は水の星である。

ほとんど水でできた星の話を聞くたびにソイルは陶酔したような表情をした。

ヒッテがさしさわりのない範囲でユーナスでの深海調査のことを話した時は

ソイルは彼の膝にしがみついて話の続きをせがんだものだ。

「俺は死ぬまでに1度はユーナスに行って海から直接水を浴びるほど飲む。」

それがソイルの夢のようだった。

夢か。

人それぞれにいろいろな夢があった。

それはかなわぬから「夢」なのである。

フェイとヒッテの夢。

タットの秘宝は個人の夢などではなく、もしかすると人類の夢なのかもしれない。

三重蝕の時が迫っていた。

フェイたちのいる反対側では太陽が3方向から削りとられるように欠けていった。

皆既三重蝕の見える地域は緯度0度から20度付近で数百キロ程度で、蝕の時間は数分しかなかった。

それは世にも不思議な風景であったが、調査や観測、まして見物をするような人間は一人もいなかった。

危険すぎたからである。

「砂漠のウサギ号」はダークヒルで蝕を迎えることを避けた。

それはその地域が最大潮汐地に近く、小島が点在する難所でもあったからであった。

砂漠の夜は比較的気温が安定しているため、あまり強風は吹かないものだが、その日は違っていた。

蝕の時間が近づくと気圧が下がりはじめ、烈風が吹き始めた。

「来たぞ。砂が動き始めた。」

濁流が流れるような音が聞こえてきた。

このモービルは車高が低い。

おそらく風速60メートルでも通常走行ができるだろう。

「ソイル。車体が少し流されている。このままでは砂に埋まるぞ。」

ワッタルに言われてソイルはハンドルを切った。

とにかく、外は夜だ。

モニターを見ても真っ暗だ。

ディスプレイに映された姿勢データは数値で制御しなければならない。

フェイはそれを見て一瞬、ユーナスで潜ったカプアのディスプレイを思い出した。

あの時も外は真っ暗だった。

だが、今は空気呼吸ができるだけありがたい。

となりでヒッテが身震いした。

同じことを考えていたのかもしれない。

車体は3分の1ほど砂に埋まっていた。

風の音が激しくなり、頻繁に小石がぶつかってきた。

こうした状況になると自動制御運転は役に立たない。

マニュアルによる細かな操作が要求される。

冷や汗をかいているソイルを押しのけてワッタルが運転席についた。

「ワッタル。できるのか。」

頬に傷のある男は不敵に笑った。

ワッタルは航海士として豊富な経験を積んでいたらしかった。

見事なテクニックでモービルを完璧に制御した。

ギアをローにしたままモーターの回転数をぎりぎりまで上げ、

流れる砂の中で4つのキャタピラの回転を別々にコントロールして車体を流砂の上に浮上させた。

砂の波が引いていく速度は時速で40キロくらいに上がっていた。

ワッタルは砂の上で車体をその速度に合わせ、体勢を安定させる操作に集中した。

車体は砂の流れに逆らいながら必死に抵抗する生き物のようだった。

砂の引く早さは加速度的に増していく。

ギアをハイに入れてモーターをフル回転させて限界速度の60キロを超えたが、砂の加速に追いつかない。

モーターが焼けそうだ。

ワッタルは流されそうになった車体の姿勢を安定させながら、サイドレバーを引いてホバリングシステムを

解放した。

この車体のもう一つの駆動系である。

車体上部のファンが砂を吸い込んでジャッ、ジャッというすごい音を立てて回り出した。

通常は砂嵐の中でのホバリングは行わない。

もちろん吸気ファンが砂でやられるからだ。

しかし、今何もしなければ車体は数分で砂に飲み込まれてしまう。

全員が固唾を飲んだ。

ファンが回転を上げると耳障りな音は消えた。

しかし、時折礫が吸い込まれるらしくガラガラという音がドップラー効果のように強弱を付けながら消えていった。

キャタピラによる走行中にホバリングに切り替えるという作業も通常は禁止されていた。

バッテリーやコンデンサーに負荷がかかり電力供給バランスの制御が困難になるからである。

しかし、ワッタルは超人的なテクニックでそれらをマニュアルでコントロールしながら鼻歌を歌い出した。

車体が少し浮きはじめるとキャタピラが空回りする振動が伝わってきた。

少しずつキャタピラの速度を落として停止させ、車体に収納していく。

ソイルはその作業を口を開けたまま見ていたが、操作を目で追っていくのがやっとだった。

「砂漠のウサギ号」は完全にホバリング状態に移行した。

これならば砂に巻き込まれることはない。

地面の砂はすごい早さで引いていき、車体の高度はみるみる下がった。

フェイはエレベータで降下する時の重力の消失感を感じた。

ヒッテが高度計に目をやると、それはジオイド値マイナス500で停止していた。

もともとこの星では島で高さ数十メートル。

吹き上げられてできた砂の山でも数百メートル程度の高さしかない。

星の表面は水でできた海面の波と同じことなのだ。

地面平均値から500メートル以下の場所は規格外だ。

GPSは使えないが、上空をステーションが通った時に信号を送ることができれば正確な位置がわかるだろう。

引き潮は1時間ほどで終わった。

この場所はダークヒルから300キロは離れている。

海底まで深い砂の層が残っていた。

ヒッテが指示を出した。

「ワッタル。直ちにダークヒルに移動。時速100キロで3時間だ。」

「はいよ。大船長。」

「コットン。ステーションに信号を送って正確な位置をつかめ。」

「はい、社長代理。」

「フェイ。電波受信機から目を離すな。位置を逐次、ワッタルに伝えろ。」

「イエス。隊長殿。」

「ソイル。・・・ソイルは寝てろ。」

「・・・了解」

的確な判断だった。

本気で寝ようとしていたソイルをひっぱたきながら「砂漠のウサギ号」は疾走した。

6.ダークヒル

夜が明けようとしていた。

空が白みはじめるとダークヒルには異様な光景が広がっていた。

ダークヒルというのは小さな小島の集まりだった。

島は周囲を砂で浸食され、堅い岩の芯だけが残ったように砂の下の岩盤から、細く、長く立ち上がっていた。

おそらくその成分は鉄の酸化物だろう。

奇岩群といえる景色だったが、問題はその高さだった。

このあたりの砂の海は深さ3000メートルくらいである。

その砂が全て引いた結果、異様な高さの岩山が出現したのである。

チームは全員外に出て遠くからその景色を眺めた。

朝焼けで空が赤く染まりはじめていた。

「あそこに行くのか。」

ソイルが震えながら言った。

「今にも倒れそうだ。」

「ああ。」

ああ、じゃないだろう。

月が回り込むと砂が戻される。その時間は数時間程度だろう。

「フェイ。ターゲットの位置は?」

「ここから2時方向の山から奥に約50キロのところだ。」

全員が一斉に車内に駆け込んだ。

フィィーン。

吸気ファンが回転をはじめた。

キャタピラで走行するよりは少しはマシかもしれない。

天を突くような遙かな高みの岩山の間をモービルは進んだ。

わずかな振動ですべてが崩れ落ちるような緊張感が車内を支配していた。

ただ、フェイだけが黙々とワッタルに指示を出していた。

「3時方向に約20キロ。」

もはや島ではなく、垂直の崖の連なりと化した岩山からは頻繁に大小の岩が落下していた。

岩というより成分的に鉄のかたまりである。

それがドーンとかズーンといった低い音を立てるのが聞こえてくる。

3000メートルもの高さから落ちてくる何百トンもの鉄の塊。

ホバリング走行のため落石の振動は感じなかったが、近くで観ればさぞかし恐ろしい光景だったろう。

直撃どころか、かすっただけで、モービルは大破する。

ソイルは膝を抱えてファザーに何かを祈っていた。

フェイは前回、竜巻に襲われた時にソイルが四つん這で祈っていたことを思い出した。

もしかすると彼は神に守られているのかもしれない。

「1時方向に約1キロ。」

目標地点までもう少しだ。

やっとここまで来た。

ターゲット・ミルをこの目で直接見ることができるのだ。

回収してインストールが終わったらスー婆さんに進呈だ。

「目標地点に到着した。」

ヒッテがフェイを見た。

「ターゲットは地下。1メートル。」

1メートルなら掘り出すことができる。

採掘する機械には事欠かない。

スコップを片手に外に飛び出した乗員たちは驚喜した。

そこには黄金の川が流れていた。

「金だ。砂金の川だー。」

ソイルとワッタル、そしてコットンまでもが興奮して両手に金を抱え、声を上げていた。

山師であれば夢に見た風景であるだろう。

ヒッテはターゲット・ミルの真上に立った。

直径1センチくらいの純金の塊がびっしりと敷き詰められていた。

おそらくクラックの中に比重の大きな金がより分けられて溜まったのだろう。

ミルはこの下に閉じこめられている。

「ここを吸引チューブで深さ1.5メートルくらいまで吸い採ろう。」

コットンがチューブを抱えて駆け寄ってきた。

ソイルはまだ砂金の中で惚けていたが、ワッタルは運転席に戻っていた。

フェイがチューブの先端を地面に押し当てた。

「スイッチ入れろ。」

ぶぉぉぉという音とともに直径15センチほどのチューブはヘビのように暴れた。

「重い。」

重すぎる。

吸い込みすぎると重さで吸気が止まった。

コットンとヒッテ、ソイルもチューブに取り付き、慎重に吸い込んでいくことにした。

20分ほど作業を続けると吸い込んだところがすり鉢状になった。

風が頬にあたりはじめた。

垂直に伸びた岩山の間を風が吹き抜けていく。

ほどなく、ブブブブという低い周波数の振動が聞こえてきた。

強風が直立した柱の間を通り抜ける音か?

もしかするとあの高い山が共振を起こしているのかもしれなかった。

そうだとすれば、一刻の猶予もない。

ソイルが小さく叫んだので、そちらの方を見ると空が真っ黒になっていた。

フェイが空に目をやったほんのわずかな時だった。

カタタッという乾いた音がチューブを駆け抜けたと同時にフェイの左腕に突き刺されたような痛みが走った。

「いててててー。」

ターゲット・ミルのプログラムがインストールされたらしい。

こんなに痛かったのか。

「やったぞ。ヒッテ!インストだ。今チューブに入った。」

「ポンプ止めろ。」

フェイはすぐにでも鉱石の収納庫に行き、ミルを確認したかった。

しかし空は直上まで真っ暗になり、巻き上げられた微細な砂の粒子が強風に攪乱されて雷を発生させていた。

「総員戻れ。チューブは回収しなくていい。早く来い。」

走りながらソイルが叫んでいた。

「もっと採れるよ。あと5分だけ。5分。」

馬鹿を言うな。

後ろを見るがいい。

高さ3000メートルの巨大な鉄の柱が倒れてくるのが見えた。

冗談じゃない。

ドアが閉まるとワッタルは全員乗車の確認も行わず、車体をホバリングさせた。

急加速が来た。

上昇、下降。そして左右に揺れる。

しんがりだったフェイとソイルは通路の壁に体を押しつけながら運転席に向かったが、何度も体が崩れ落ちた。

運転席ではワッタルが冷や汗を流していた。

ディスプレイはクラッシュして四散する岩の軌道予測を映し出していた。

地面にすさまじい勢いで激突した鉄の塊は火花を散らしながら分解し、さらに小さな塊に分かれた。

もとが周囲が数百メートルもある島である。

分解した小さな塊といってもそれはビルのように巨大である。

ワッタルはその予測軌道を目視で確認しながらハンドルを切っていたのだ。

「前方の島、崩壊!」

40度近い右バンクがきた。

急激な横Gを食らったヒッテは座席ベルトで体が引きちぎられるかと思った。

座席に着いていなかったコットンとフェイ、そしてソイルは坂を転がるオレンジのように

運転席の壁に叩きつけられた。

「ぎゃおー。」

ソイルが頭をかかえてうめいた。頭から血を流していた。

急激な下降に体が浮く。

と思うと上昇で再び床にたたきつけられる。

「みぎゃー。」

ソイルが口を押さえていた。

床に激突して前歯が砕けたらしい。

ワッタルはいったいどんなテクニックでこの巨大なモービルを操っているのか。

「10時方向の島、倒壊!」

急激な後進。

フェイは手すりにつかまって何とか耐えたが、ソイルとコットンが前方に吹き飛ばされた。

「駄目だ。車体が重い。」

ヒッテがこちらを向いて何かを叫んでいた。

フェイは歯を食いしばり、一度目を閉じた。

金の比重は1立方センチあたり19.32グラムもある。

収納庫に吸い込んだ金は3立方メートルくらいだろうか。

それだけで約60トンだ。

フェイはヒッテに大きく頷いた。

彼の顔も引きつっていた。

「収納庫を開扉。金を廃棄しろ。」

モービルの底が開き、砂金が一気にまき散らされた。

と、同時に車体は10メートルも急上昇した。

ソイルが運転席の前方で大声で泣き叫んでいたが、人の言葉になっていなかった。

金など惜しくもなんともない。

「ターゲット・ミルだ。ミルを一目見たかった。」

数十分だったかもしれない。

すでに時間の感覚はなく、全員胃液を出し切って床は吐瀉物まみれだった。

ソイルはおまけに血まみれだったが、生きているようだ。

「砂漠のウサギ号」は安全なところに一旦着地した。

「うっうっ。」

運転席のワッタルは体を痙攣させながら後頭部から伸びたシンクロターミナルを抜き取り、そのまま気絶した。

彼は脳にインプラントを埋め込んでいた。

モービルはワッタルの脳波操縦によってコントロールされていたのだ。

でなければ我々は5回は死んでいただろう。

フェイとヒッテがまともに歩けるようになったのはそれから30分もたってからだった。

ワッタルとコットンは意識がないが、生きているようだ。

ソイルは個室に戻り、怪我と金を失った痛みで枕を濡らしていた。

汚れきった運転席でフェイはワッタルの肩越しにハンドルを握り、システムを起動させて自動運転に切り替えた。

「死ぬかと思ったのはこれで何回目かな。」

ヒッテが笑っていた。

フェイは力無く言った。

「もう、来ない。こんな星は来ない。砂は嫌だ。」

このまま走れば5日後にはザンテンに着くだろう。

モービルがザンテンに到着した時、意外な人物が迎えに来ていた。

目を疑ったが、あれは間違いなく我が妹ではないか。

背後から声が聞こえてきた。

「妹さんさ、今、俺の秘書をやってもらってるんだよね。」

「なん、だと。」

「で、妹さんさ、俺と婚約してもいいって。」

フェイの血の気が引いた。

「だ、駄目に決まってるだろ。

い、妹とお前が結婚したら、

お、俺たち兄弟になっちまうじゃないか。」

しどろもどろだった。

考えてみれば妹はもう22歳だ。

横に座ったソイルにも話が聞こえたのだろう。

彼は妹の姿を見ようと身を乗り出していた。

(はあー。ソイルみたいな奴と結婚するなんてことを言われないだけマシか。)

フクザツだ。

しかし、もし俺とヒッテがダークヒルで死んでいたら妹は村一番の不憫な娘になるとこだったじゃないか。

妹と会うのは久しぶりだ。

ふた月ほど前、祖父が亡くなった話と遺品の整理で出てきた写真を渡された。

そこには父親と幼い子どもが写っていた。

「俺だ。」

そしてその背景は真っ赤な空と果てしなく続く砂漠。

写真の裏にはダーハンL5の文字があった。

(俺は昔、親父に連れられてここに来ていたのか。)

理由はわからない。

祖父は現在は読み書きができない古いメモリーカードも残したようだ。

それを読み込めば何かわかるかもしれない。

「兄さん。」

突然、ヒッテが俺をそう呼んだ。

「・・・なぜだ。なぜ俺をそう呼ぶのだ。」

妹とヒッテが並んで歩き始めるのを見たとき胸の中で何かがつぶれるような感じがした。

「くくっ。」

俺とソイルは静かに2人の後をついて行った。

「・・・兄さん。」

頭に包帯を巻いたソイルが後ろから小声でつぶやいた。

「くそっ。」

怪我人といえども容赦はしない。

フェイは行き場のない怒りと悲しみとわけのわからない感情を拳に変えてソイルにぶちまけた。

殴りながらフェイは歯を食いしばった。

まだ、ヒッテには伝えていないことがある。

次のターゲット・ミルは多分「恒星」だ。

太陽にあるのだ。

(第3部に続く)

フェイス・ドリーム目次に戻る

|