|

|

6 イリュージョン

あの日以来、フェイの魂は抜けていた。

「フェイさま、元気出して。」

メイ君はいつものように愛嬌を振りまいているが、フェイは遭難したあげくに頼みの犬も死んでしまい、

最後の食料を失った極地観測隊の隊員のような気分だった。

グッテン大佐は娘の気分が沈んでいることを気にかけていた。

最近は家でもあまり口をきかなくなった。

「メイ。もうすぐ誕生日だな。」

「・・・・」

「何か欲しいものはないのか?」

娘は最近職場が暗く、仕事への意欲がわかないといった愚痴をこぼした。

脳天気なこの娘が弱気になるとは珍しいことだ。

しばらく娘の話を聞いているうちに、会話の流れで太陽観測研究所のスタッフ、

例のフェイとかいう小僧とベルタという面白くない男を飲み屋に連れて行って励ますことになってしまった。

「男同士でなければ話せないこともあると思うし、悩み事の相談に乗ってほしいの。」

(しまった。)

グッテン大佐は誕生日の話なんかを切り出したことに後悔した。

「なんで俺があいつらと一緒に飲まなきゃならんのだ。わけわからん。」

と思ってから大佐は考え直した。

ふっ。

どうせ奴とはいずれは会おうと思っていたところだ。

いい機会かもしれない。

フェイか。

・・・殴りたい。

俺は、奴が二度と娘に近寄らないように殴ってやりたいのだ。

しかし、その衝動が起きるたびに大佐には思うところもあった。

娘もいつまでも子どもじゃない。

野蛮人じゃあるまいし、このままずっと娘の相手を殴り続けるわけにはいかんか。

端から見れば野蛮人そのものなのだが、本人はわかっていない。

飲み会に誘うにしても大佐本人からというのは先方も気が引けるだろう。

うむ、ここは砲手長に案内状を書かせよう。

俺が来るというのは伏せておいてな。

うむ、堅苦しくならないように慰労会ということで、あの居酒屋にしよう。

うむ、1週間後くらいでいいか。

何かを考えて大佐は含み笑いをした。

フェイたちはプロトアの砲手長からのお誘いメールに困惑したが、世話になったことでもあるし、

場所も居酒屋ということで出席を承諾した。

ただ、教授は当日シンポジウムに出席するため欠席だ。

その居酒屋は旧市街の一角にある。

歴史あるこの街は遺跡のように古い街並が保存されていて、

不便ではあるが風情のある独特の雰囲気を醸し出していた。

夕暮れせまる石畳の狭い路地を歩いていくと映画のセットのような店が連なり、不思議な感覚がした。

時間ちょうどに目的地に到着し、年代物のランプに照らされた店の名前を確認して中に入った。

薄暗い店の中でかすかな記憶をたどりながら砲手長を探す。

と、店の一番奥にあるテーブルにグッテン大佐と砲手長が陣取っているのが見えた。

「げっ、グッテン大佐も一緒か。」

ベルタはきびすを返して帰ろうとしたが、フェイは袖をひっぱって引き戻した。

「おお、フェイ君。こっちだ。はっはっは。」

緊張をほぐそうとしているのか、明るく振る舞う大佐に違和感を覚えつつも2人は席に着いた。

明るい大佐の隣には砲手長がぶすっとした顔で座っていた。

(どうやら砲手長はダシに使われたらしい)

フェイとベルタは席に着いてから一言挨拶しただけで、おしぼりで手を拭き続けていた。

明るい大佐が切り出した。

「フェイ君、歳はいくつかね。」

「は、30歳であります。」

「ベルタ君は?」

「52になったであります。」

「・・・そうか。はっはっは。」

「・・・」

ジジジ・・テーブルの隅に置かれた小さな照明が寿命が近いことを知らせるような音をたてていた。

グッテン大佐はフェイを観察するような雰囲気を悟られまいとしたが、その視線は突き刺ささらんばかりだった。

「ここはなじみの店でね。慰労会なんだから遠慮はいかんよ。」

マスターが自らオードブルを持ってきた。

「本日の盛り合わせでございます。」

それなりに旨そうなものがそろっていたが、フェイとベルタの緊張は解けなかった。

最初のアルコール飲料が空になったのを見た大佐が追加注文をした。

「辛気くさいぞ。マスター。イリュージョンを4つだ。」

紫色のカクテルがすぐに運ばれてきた。

「さあ、ストーコスの名物、イリュージョンだ。ぐっとやってくれ。」

間髪をおかず、砲手長がグラスをぐっとあおった。

「なんですか。これ。」

フェイとベルタはおそるおそるグラスを口に近づけた。

「いいから、やれって」

せかされた2人はその液体を飲み干した。

「どうだ。」

頭の中からスーっと霧が晴れていくような感じがした。

初夏の山岳地帯に来たかのような爽やかな風をリアルに感じる。

すさまじい開放感だった。

「これはすごい。」

大佐がちびちびやりながら説明をはじめた。

「これはな、エンドルフィンを大量に発生させる薬が入った飲み物でな。名物だ。」

そう言うと大佐はぐっと身を乗り出した。

「で、君たちはここに来る前は何をやってたんだ?」

ベルタがぽつりぽつりとユーナスでの深海調査の話をはじめた。

宇宙で一番深いといわれた深海に潜ったときの話だ。

修羅場をくぐり抜けてきた大佐にしても初めて聞いた危険な話だった。

(こいつら、見かけによらず危険な奴らだ。)

フェイはダーハンで遭難した時のことや、サンドクルーザーでの脱出劇をかいつまんで話した。

「フェイ君はまだ若いのに大したもんだよ。」

突然、大佐の隣に座っていた砲手長が話し始めた。

「昨日は勤務中にエロサイトを2時間くらい見ちゃいました。すんません。」

「ははは、気にすんな。」

(なんて、いいわけないだろう。この馬鹿野郎が!)

イリュージョンと呼ばれた飲み物は明らかに自白剤として使われていた。

「で、フェイ君。あの太陽にあったものは何だと思う?」

大佐の中ではあの不可思議な演習がトゲのように突き刺さったままだった。

「あれは、わけがわからないもの。なんであんなところにあるのか・・・」

フェイはこの7年間、タットの秘宝については誰にも口外しなかった。

それは深層意識で強力な自己暗示として機能し、フェイの意識を一気に現実に引き戻した。

「結局、調べてみないとわからないんですよ。」

大佐は驚きを隠し得なかった。

(こいつはたいしたもんだ。イリュージョンで吐かなかったやつはいないぞ。)

「だからあの時、チョッちゃんを助ければ良かったんだよ。」

砲手長がわけのわからないことを言い出した。

「お前、何ワカランことを言ってるんだ。」

いきなり大佐は砲手長を殴りつけた。

「そうだ。そうだぞう。」

わけもわからずベルタが笑いながら砲手長に賛同した。

彼もまた何かの幻想を見ているのだろう。

「まともそうに見えるが、こいつも危ない奴か。」

薬が効きすぎたことを後悔しながら大佐は通常のアルコールドリンクをフェイに勧めつつ、

自分はストレートで2、3杯あおった。

「まあ、気にせずやってくれ。職場はどうだ?」

メイ君の父親として何か心配事でもあるのだろうか。

その辺のところに全く気が回らないフェイは「楽しいですよ。」と生返事をしてオードブルをつつきはじめた。

「炭素だ、炭素が来る~。」

「チョッちゃん。僕は、僕は。」

となりから気勢が上がるたびに大佐は鉄拳をふるい、砲手長はそのたびに座席に沈んだ。

「糞っ、なんで俺は砲手長を殴らにゃいかんのだ。」

明日彼の頭はひどいことになっているだろう。

彼らはそれからアルコールをしこたま飲んでは騒ぎ、明け方に店を叩き出された。

ペンデル教授は日夜、荷電粒子砲の砲撃時のデータと向き合っていた。

あれは確かにシールドなのだろう。

しかし、どのような仕組みなのかは今だ見当がつかない。

ペンデル教授は太陽表面で長時間高熱に耐えるシステムの構築を試みてきた。

その研究成果を総動員しても全く理解できない現象なのだ。

あれは温度の高いコロナ帯にあるわけではないが、なにせ太陽の表面だ。

熱を防ぐ手段としては磁場フィールドが考えられるが、今だ想像の技術である共振シールドの可能性もある。

さらに量子コンピュータは位相フィールドの可能性も示している。

位相フィールド。

だとすれば実体はそこに存在しない。

だが、軍から提供された高精密データを解析していくと50センチの球体の中に

小さなプレートのようなものが収められていることがわかった。

これはいったい何か。

未知の技術が教授の探求心に何かを訴えかけていた。

実際に行ってみるしか方法がないのではないか。

だとすればどうやって。

恒星のコロナ帯を突破するシールドシステムは間もなく完成する。

これが4年前にできていれば、息子は死なずにすんだかもしれない。

教授はほとんど家に帰らず、研究室に閉じこもるようになっていった。

7 時が運ぶもの

惑星ユーナス。

その日、夕方になってからヒッテは酒をぶら下げて久しぶりに占い小屋を尋ねてみた。

スー婆さんの店の戸は閉まっていて閉店のプレートが風に揺れていた。

「婆さん、具合でもわるいのかな。」

ヒッテの目に小屋の角の張り紙が映った。

「売り物件」

どういうことだ。

ヒッテは筋向かいにある雑貨屋をのぞいた。

町はずれの雑貨屋に客はいなかった。

親父の話によれば2週間くらい前に店の中で亡くなっているのが発見されたらしい。

身寄りのない、一人暮らしの老女である。

いつかそんな日が来るだろうことはわかっていた。

発見されてすぐ商店会の集会所で葬式をして、遺骨は共同墓地に葬られたと聞いた。

ヒッテは徒歩で30分くらいしか離れていない墓地に向かって歩き出した。

最初、スー婆さんのことは頭のいかれた年寄りくらいにしか思ってなかったな。

親父が興味をもったのは占いが当たったからじゃない。

婆さんは独自のネットワークを持っていて、時折有益な情報を入れてくれていたんだ。

検察や軍の動きとかな。

狸、というより婆狐か。

婆さんは昔、かなり優秀なプログラマーだったと聞いたこともある。

「変わり者さ。」

暮れ始めた墓地に人の姿はなかった。

共同墓地には高さ7、8メートルの石造りの塔が建っていた。

地下の納骨堂に入ると2年以内に亡くなった人の骨が棚に並んでいた。

2年経つと他の骨とごちゃ混ぜにするので個人を特定することはできなくなるらしい。

婆さんの小さな骨壺には1輪の花さえなかった。

生前はいろいろと世話を焼いていたところもあったようだが、死んでしまえばこんなものか。

ヒッテは婆さんの骨壺の前に酒を置くと、一人つぶやいた。

「婆さんよ。荷電粒子砲は失敗したぜ。やはり生身で突入することになりそうだ。

俺も行きたいんだがな・・・。」

人は夢半ばで死ぬ。

タットの宝探しも時間がかかりすぎたな。

ヒッテは婆さんと酒を飲みながら願い事で話が盛り上がったことを思い出した。

若い頃に子宮を摘出した婆さんは結婚を諦めて仕事一筋だったそうだ。

そんな婆さんはやはり自分の子どもが欲しかったと言っていた。

俺がその時何を欲しがったのかはもう忘れたが、確かに子どもの頃は願い事があったさ。

以前、フェイの願い事を聞いたことがあるが、彼自身決めかねているようだった。

気を持たせる奴だ。

ヒッテは共同墓地から出ると再び町の方に歩き出した。

陽はほとんどおちて足もとが怪しくなってきた。

空にうっすらと星が浮かんできた。

荷電粒子砲が失敗したからには太陽に直接アタックすることになるだろう。

それについてはベルタから報告が来ていた。

かなりの難題をかかえているらしい。

自分に出来る限りの力を貸そう。

足下の虫の声が少し大きくなった。

子どもの頃の願い事。

俺はずっと友達が欲しいと思っていたんだ。

エルザ星系から遙か遠い、辺境の惑星レッテル。

その惑星の中でも特に寂れた地にブリンカという街があった。

1日に2本くらいしか列車が来ない小さな駅の裏側に小さな飲み屋が軒を連ねていた。

季節は冬。

氷点下30度にもなる冬の夜。

その中の一軒。

リンダという名の酒場の一番奥で、凍り付いた木枠の窓にへばりつくようにして男がボトルを抱えていた。

男は窓越しにぽつんと建つ街頭の明かりをうつろな目でぼんやりと見ていた。

今日の客はその男だけで、カウンターでは化粧の濃い店の女主人が安いタバコをふかしていた。

「旦那、そろそろ閉めたいねぇ。」

背中に声を受けても男の反応はなった。

思いきりわざとらしくため息をついて女主人は再びせかした。

「引き上げとくれ。閉めるから。」

暗い綿の服を何枚か重ね着した男はふらりと立ち上がった。

「わかったって。」

痩せた山羊のようにふらつく足で、床をぎしぎしと軋ませながらドアを開けた。

冷たい外気が音を立てて店の中に吹き込んだ。

女主人は露骨にいやな顔をしながら男の背中に声をかけた。

「月末まで待つから、ちゃんと払っとくれよ。」

最後のほうはドアを閉めるときの音でかき消された。

雪は止んでいた。

乾燥気候であるこの地方は、冬の積雪はほとんどない。

白い息を吐きながら凍った道をしばらく歩いていた男の酔いは寒さで一気に醒めた。

ダーハンで死に損なったソイルだ。

ソイルがあの星を出て故郷に帰ると、病に伏せっていた母親が一月ほどで亡くなり、

その二ヶ月後には父親も後 を追うようにこの世を去った。

兄弟もなく、親戚もいないソイルは天涯孤独の身になってしまった。

良い話の一つも土産にできず、心労ばかりかけてしまった自分は親不孝者だ。

運がないのを恨んで暗く落ち込んでいるうちに冬が来た。

この星に仕事がないから出稼ぎに出たのである。

ソイルが戻ってからも、街の景気はますます悪く、人々は貧困にあえいでいた。

「やはりこの星は駄目だ。」

路地裏にある常宿にたどり着くと店番の婆さんと目を交わして2階に上った。

ソイルが生まれ育った実家は親が亡くなってからすぐに売却した。

場所が悪い小さな土地で建物に価値もなかったため、二束三文だった。

もともとソイルの私物はほとんどなかった。

手元には両親の写真くらいしか残っていない。

「思い出も何もない。」

小さなストーブを引き寄せながらソイルは凍えた手をこすり合わせた。

「ここは嫌な星だ。」

じじじ。

「あち」

うっかりストーブに手を近づけすぎて袖のところを焦がしてしまった。

ソイルはダーハンでの遭難のことを思い出して身震いした。

「あそこも駄目だ。」

だが、人としての自分はあそこが死に場所だったのかもしれない。

死んでいれば、こんな嫌な思いを重ねることもなかっただろう。

彼にはもう将来に希望を描くことはできないように思えた。

ソイルは手元に雑用品で膨らんだ鞄を引き寄せて財布を取り出してみた。

2等船室で別の星に行く金はぎりぎり残していた。

といっても行くあてがあるわけではない。

「ここで死ぬか、よそで死ぬかだ。」

選択肢が残っているうちに決めなければならなかった。

ソイルはフェイのことを思い出した。

水の星ユーナスか。

ダーハンでは水と引き替えにするような命だった。

せめて一度くらいは淡水海に顔を突っ込んで腹一杯水を飲んでみたいな。

ストーブにかけた薬缶から氷を溶かしたお湯が噴き出して、はでな水蒸気が立ち上った。

ソイルは二度とこの星に戻らないことを決めた。

8 プロミネンス2計画

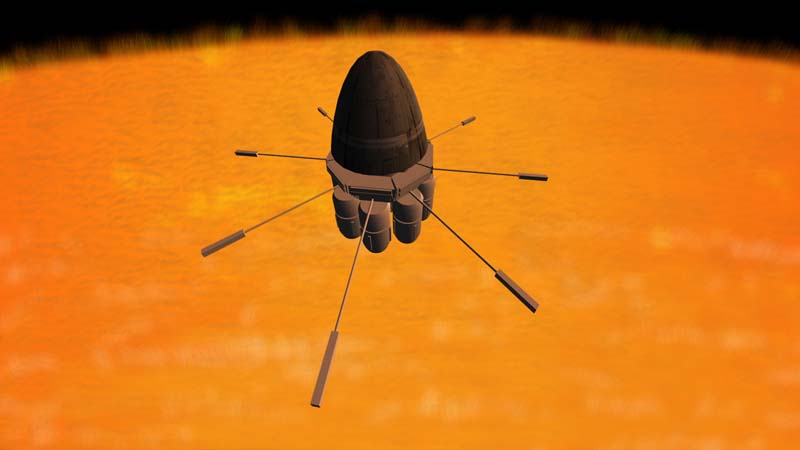

ペンデル教授の息子が乗ったプロミネンス1は太陽フレアの発生によって燃え尽きたが、

この時すでに2番艦としてプロミネンス2が製作されていた。

事故により、プロミネンス計画は中止されその施設とデータは宇宙科学省に受け渡された。

しかし宇宙科学省もこれをもてあまし、施設は放置されていた。

プロミネンス計画の宇宙船が太陽へ接近できるのはせいぜい100万キロメートルまでだった。

これを数百キロメートルまで近づけるためには特殊なシールドが必要であり、

宇宙科学省は開発に乗り気を示さなかった。

だが、ペンデル教授は有人探査を諦めていなかった。

あの事故の直後から今日まで・・・。

教授はシールド研究を続けてきた。

「・・・故人に永遠の安らぎを。

彼のことを永遠に忘れぬように心に刻もう。」

あの荷電粒子砲による太陽探査から3ヶ月後、ペンデル教授は還らぬ人となった。

「彼のことを永遠に忘れぬように心に刻もう。」

昔からこの星に伝わる古式に則り、ペンデル教授は墓地に埋葬された。

数日後、教授の遺言状が開封された。

遺言状は2通あり、一つは宇宙科学省宛。

そしてもう1通はフェイ宛だった。

フェイ宛の遺言状には次のような文面だった。

「全ての財産をフェイ・クロミングに譲渡する。

願わくば、彼が有人太陽探査を実現してくれることを。」

教授はハード、ソフト問わず、様々な特許を取得していたため、その財産は巨額なもので、

それは小さな星のコンツェルンを凌駕した。

資産の数分の1で調査費をまかなうことができるだろう。

そして教授が死の間際まで研究を続けていた磁場耐熱シールドはモデル試験をクリアしていて

すでに実用段階にあった。

この結果と宇宙科学省に直訴した遺言状が計画を復活させた。

ほぼ完成したまま放置されていたプロミネンス2をそのまま廃棄することが時期予算獲得の

足枷になったことも大きな要因だった。

教授がフェイ個人に莫大な遺産を残した理由は明らかだった。

太陽に行けということだ。

諦めていた道は再び開けた。

お荷物だったプロミネンス2を処分するために宇宙科学省は迅速に動いた。

シールドシステムの装備は半年足らずで完了させ、打ち上げは10ヶ月後と決まった。

宇宙船は2人乗りの設計だった。

フェイはもう一人の乗員はロボットでいいと提案したが、それは過去の宇宙法で定められた規則だから

変更できないということだった。

こんな危険なミッションに参加する命知らずがいるだろうか。

ヒッテのことを考えたが、彼を、妹の旦那を巻き込むのは避けたかった。

ベルタは管制室に必要なスタッフだ。

教授のいない太陽観測研究所の休憩室でフェイとメイ君はお茶を飲んでいた。

「メイ君は太陽に行きたくないかい?」

「行きたいです。」

まあ、メイ君が行きたいと言ってもな。

あのグッテン大佐が許すわけがないだろ。

フェイがスタッフ問題で悩んでいた時、一人の訪問者があった。

現れたのはソイルだった。

「こんにちは。こちらにフェイという人はいますか。」

何処かで聞いたような声がした。

フェイが返事をするとにこにこ笑う男が一人立っていた。

「初めまして。フェイです。」

「ソイルです。」

「私の知ってるソイルさんに似た人ですね。」

「ソイルです。」

「そうですか。でもソイルは遠い星に帰ったんですよ。」

突然ソイルはその場に泣き崩れた。

メイ君は硬直した。

ソイルは3日間何も食べていないらしかった。

いったい何があったのか。

フェイは研究所の休憩室でレトルトを加熱もせずにすすっていたソイルに聞いた。

「ソイルはパイロットのライセンスは持ってるのか?」

「B級なら持ってるけど。」

決まった。

プロミネンス2の搭乗員が今決まった。

「メイ君。この人にステーキ焼いてあげてね。」

次の日からフェイとソイルは連日シミュレーションに明け暮れた。

今回のミッションで搭乗者がアクションを起こすのはエマージェンシーモードの時だけだ。

しかし、実際に何かトラブルが起きた時に人間が判断して回避する時間があるとは思えなかった。

さらにこの時点ではミッションの全貌が明らかになっておらず、

場当たり的なトラブル回避のシミュレーションに何の意味があるのかもよくわからなかった。

特にソイルは操作機器の配置や手順を覚えるのが精一杯で的確な操作を行うことができるまでには

まだ時間がかかりそうだった。

そんな訓練の合間をぬって2人はたびたび降下船の試験を見に行った。

プロミネンス2の降下船は奇妙な構造だった。

乗員が2人にしてはひどく巨大で船底部と中央部には逆噴射用のノズルが大量に並び、

船体の中央部には穴が空いていた。

降下船はモデルが数体つくられた。

特に熱耐久モデルは3体つくられ熱試験チャンバーに入れられて20万度以上の温度に数時間さらされた。

試験では高温のプラズマ流が吹き付けられる。

最初のモデルは耐熱シールドが完全に働かず、チャンバー内で原子レベルまで完全に分解した。

次のモデルは船内温度を2000度以下に下げることができず、降下船は丸焦げの状態で引き出された。

こうした試験の結果はナイフの切っ先を突きつけられたような現実感を伴って搭乗員を震撼させた。

耐熱シールドはまだ技術的に完成されたものではない。

果たして100万度のコロナに耐えることができるのか、怪しいものだ。

このミッションはこうした未完成の技術がまだいくつかあった。

試験が終わったばかりで興奮が冷めやらないのだろうか。

ソイルが話しかけてきた。

「俺はまだ契約書にサインしてないよね。」

「船に乗れば一生遊んで暮らせるだけの金を出すよ。」

「俺たち、生きて帰れるのかい。」

「生きて帰らなかったら行く意味がないだろう。」

「俺はまだシミュレーションで1度も成功してないんだぞ。」

「全部コンピュータがやってくれるさ。」

フェイは強がったが、思わしくない試験結果を見れば気持ちも落ち込むというものだ。

焼け死ぬのは誰だって嫌だ。

「頼りになるのはソイルしかいないんだよ。」

ソイルにとってそれは嘘だとわかっていても心に響く言葉だった。

故郷の星でただ死んでいくのが嫌で飛び出した身である。

他の星で同じような労働をして死んでいくだけでは何ら変わるところがない。

結局のところソイルは誰かに自分の存在を認めてもらいたかったのである。

フェイはそれを知ってソイルに言葉をかけることに自己嫌悪したが、別に無理強いしているわけではない。

名誉や金のために乗りたいパイロットは全くあてがないわけではなかった。

気持ちが落ち込んだ時、ソイルが決まって言う言葉があった。

「太陽から帰ったら、ユーナスのミネラルウォーターの海で泳ぐんだ。」

ソイルが水しかないユーナスの何処にあこがれるのかは理解できなかったが、

フェイにとっては故郷であることに違いない。

生活必需品しか売っていないような市場のことや浮島の油農場の匂いを思い出したときなどは

なんとなく懐かしく感じることもある。

しかし、それはすでに遙か昔の夢のようだった。

「まあ、ユーナスはダーハンよりはいいさ。そしてエルザよりは何倍もな。」

耐熱シールド試験や振動試験、分離試験が無事に成功し、打ち上げが4ヶ月後に迫ったある日、

突然主要スタッフへの説明会が行われた。

「プロミネンス2ミッション概要」(極秘)

プロミネンス2は太陽コロナを突き抜けて太陽表面約300㎞まで接近し、有人観測を行うものである。

太陽への降下船は2段構造で、上部脱出ポッド、下部爆発ユニットから成る。

<フェーズ1>

太陽に1000万㎞まで接近した後、降下船は逆推進により降下する。

侵入は極域から行い、軌道はコロナホールを通過する。

高度100万キロメートルで超磁力シールド出力を50%に上げ、

3000キロメートルでは出力100%で200万度の熱を防ぐ。

突発的なフレアが発生すると船体が蒸発する恐れがある。

高度300キロメートルの調査地点で速度0を得る。

過去にコロナホールを通過した観測機は例がなく、成功率は不明。

<フェーズ2>

船中央のガイドに調査対象物体を捕らえる。

ガイド通過中に対象の各種データを収集する。

最終的に回収を試みる。

調査物件が不明であり、成功率は不明。

<フェーズ3>

データ収集後、直ちに船を中央部から切り離す。

分離後、脱出ポッドの超磁力シールドの出力を限界まで上げる。

水素核融合弾を搭載した下段ユニットは太陽に突入して爆発し、

脱出速度を得るために人工的にフレアを発生させる。

フレアのベクトルとエネルギーが予測できないため、成功率は不明。

<フェーズ4>

人体には耐えられない加速度に対応するため、カーボンクローザーを使用する。

乗員は5ナノ秒で炭素結晶構造体に包まれる。

爆発の衝撃波が到達する前にクロージングしなければ乗員の命はない。

また硬化が不完全であれば乗員の再生は不可能になる。

フレアがコロナを攪拌すると温度は一気に数千万度にまで上昇する。

脱出ユニットはこの現象が起きる前に速やかに太陽表面を離れる。

脱出速度は秒速950キロメートル以上が必要である。

最終的に脱出ユニットは秒速1200キロメートルで太陽から飛び出す。

クロージング技術は確立しておらず、脱出速度の計算ができないため、成功率は不明。

<フェーズ5>

脱出ユニットが超高速であるため、回収は外惑星軌道で行う。

この作業は加速しておいた高速巡洋艦で行う。

このような高速飛行体の回収は過去に例がなく、成功率は約35%である。

以上が計画の概要である。

「何回死んだ?」

ソイルがフェイにそっと聞いた。

「5回かな。」

ベルタが参加してきたのはカーボンクローザーという技術のためだ。

例のユーナスの海に潜ったときの強化版なのだろう。

無茶な話だと思っていたが、予想以上にめちゃくちゃな計画だ。

人工的にフレアを発生させる?

核爆発で人体を弾丸にして撃ち出す?

これは量子コンピュータが導き出した方法と聞いた。

コンピュータは人間に復讐するつもりなのだろうか。

9 出発前夜

出発の1ヶ月前になってようやくヒッテがやってきた。

あまりにいろいろなことがありすぎて菓子の話をぶり返す気分ではなかった。

フェイは自分が知っている数少ない飲み屋の一つに彼を連れて行った。

ヒッテがぽつりと口を開いた。

「計画の詳細を聞いたよ。」

「で、感想は?」

「ナンバー・テンだな。」(軍スラング:最低のこと)

それから2人はしばらく無言になった。

あの深い海を墜ちていく時もしばらく口をきかない時があった。

ジジジ・・・

接触のいかれた電飾が嫌な音を立てていた。

ヒッテは一つ深呼吸すると止めどなく話し始めた。

最近の故郷の状況。

スー婆さんが亡くなったこと。

もうすぐ子供が生まれること。

会社の状況。

今回のミッションの危険性。

野良猫の子どもを拾ってきたこと。

ヒッテは人が変わったかのようにしゃべり続けた。

話が抽象的になり、願い事よりもまず命の方が大切だと語るヒッテにフェイは違和感を覚えた。

この男は命を失うことなど恐れずに常に前向きに生きてきたのではなかったのか。

「フェイの願い事は結局何なんだ。?もしそれが金だったら、十分願いはかなっただろう。」

ヒッテに言われるまでもなく、プロフェッサー・ペンデルの遺産は莫大な金額であり、

この世の物質的な願い事であればほとんどが実現できる。

ヒッテが話している間、フェイはただ黙っていた。

婆さんの話を筆頭に重大な話題が多く、考え込んでしまったところもある。

最後にヒッテは我々の冒険、タットの秘宝探し嫁、つまり俺の妹にバレたことを話したが、

フェイは別に驚かなかった。

妹は全く信じていないらしい。

とにかく、ヒッテが少しでも危険なところに行くのは絶対に許さないそうだ。

「男と違って女性は現実的で利口だな。」

ヒッテがかすかに笑いを浮かべて言った。

「スー婆さんも女性だったぜ。」

「いや、あれは・・」

変人だったな。

そう、スー婆さんとの出会いがなかったらどうなっていたか。

とにかく、ヒッテには守るべき家庭ができたことがわかった。

だからもう危険なまねはできない。

そして俺のDNAもわずかながら妹を通じて受け継がれていくことがわかった。

だとしたら男が1匹くらい死んでもどうということはない。

自分の願い事はわからない。

これは宗教施設で願い事を祈願するのとはわけが違う。

やはりライフワークなのだろう。

ヒッテがグラスに残った酒をぐっと飲み干した。

「まあ、公衆の面前で望みを言えといわれても、俺にもはっきり言う自信はないな。

それよりも今回のミッションで他人に聞かれたくない話がある。

店を出よう。」

深夜になっても研究都市の建物には所々に明かりがついていた。

夜を徹して行われる試験も多く、研究内容によっては徹夜が続くこともあるからだ。

2人はプロミネンス計画実験棟の並びにある電波試験棟へと入った。

電波試験棟は外部からの電波を完全に遮断する施設で、衛星の電波試験に使用される大きな実験室だった。

実験室の入り口でベルタが待っていた。

ベルタが配電盤のスイッチを入れると巨大な扉が静かに動いて人が通り抜けられるくらいの隙間ができた。

内部は薄暗く、電波を吸収する巨大な突起が一面を覆っていた。

「さて、ここなら盗聴の心配はない。本題に入ろう。

フェイ、今回のミッションには致命的な問題がある。」

広大な部屋の隅に3人の男が集まり、小声で話し込んだ風景はいかにも怪しかった。

ヒッテが切り出した話を受けてベルタが続けた。

「太陽から脱出する際、水爆クラスの爆発力では脱出カプセルをはじき飛ばせるようなフレアを発生させること ができないんだ。」

「どういうことだ。コンピュータがエネルギーを算出したのではないのか。」

「算出したさ。水爆10万発でも無理だった。」

「じゃあなんでこのプロジェクトが今も進行しているんだ?」

「コンピュータに偽のデータをインプットしてあるからさ。」

わけがわからない。

ベルタが続ける。

「巨大なフレアを発生させるためには炭素融合弾クラスが必要だった。

知っての通り水素融合弾は水素原子を融合させるものだが、炭素融合弾は炭素原子が融合するもので、

酸素やネオン、マグネシウムが生成される。

そのエネルギーはまさに桁違いなんだが、こいつはすべて軍の管理下にある。

実験レベルでは使えない代物なんだ。」

合法的に調達できるものではないということだ。

「そこで、今回俺がそれを運んできたというわけだ。」

裏の顔。

イマム・カンパニーは水とバイオ燃料の商社だがそれは表向きだ。

重水素として使用できる水をたたえたユーナスのような資源星を商社が独占していくためには

背景に大きな力が必要だった。

イマムは何代も前から大きな組織と協定を結び、支援を受けてきた。

アウトラインはフェイも知ってはいたが、その件についてヒッテは全く話をしなかった。

とんでもない男が身内になったものだと思ったが、こちらも人のことをとやかく言えない命知らずの馬鹿者だ。

「コンピュータのデータは完璧に書き換えてある。

6発積んである水素核融合弾の中で1発だけが炭素融合弾だ。

プロジェクトのスタッフもわからないだろう。」

炭素核融合は中性子星やブラックホールになるような大質量星の爆発でしか起らない。

炭素核融合弾は1発で惑星を破壊してしまう威力がある。

そんなものがエルザ星系の中心地ストーコスにあると知れたらえらいことになる。

「物はすでに運び込んだ。わかっていると思うが、これは特マルだ。」

イマムはこの爆弾を手に入れるために利権か金銭、いずれにしてもかなりの犠牲を払ったはずだ。

「だから、フェイ、必ず帰ってくるんだ。」

フェイは何も言わずに黙って頷いた。

10 エルザRX

翌日、太陽突入宇宙船プロミネンス2は惑星軌道をゆっくりと離れた。

ロケットの推進部は脱出速度を得る必要がないので、非常にシンプルなものだ。

見た目には降下船を収納したフェアリングが異様に大きく映った。

管制室は軌道エレベータステーションの一室に設置された。

降下船の制御は全て搭載コンピュータで行うため、管制室からの制御は太陽降下軌道に乗せるまでだ。

複雑なシステムは必要なかった。

会話は全て記録されるが、降下を開始してコロナ帯に突入すると強力な電磁波のため、

外部との連絡は一切できない。

トラブルが発生すれば、搭載コンピュータと人間の力で切り抜けなければならない。

解凍に時間がかかるという理由でカーボンクローザーの試験は間に合わなかった。

ベルタが言うには「動物実験では成功しているから安心しろ」ということだが、それで納得できるか。

だいたい何の動物なのか知れたものではない。

太陽から1000万キロメートル。

フェイとソイルの眼下に太陽があった。

船外温度は約1200度。

地上であれば溶岩流に翻弄されているといったところか。

エルザRXの活動期は過ぎていたが、フレアは突発的に発生する。

この距離であればまだ対応できるが、降下を開始すればフレアから逃れる術はない。

『ミッションを開始する。フェーズ1を発動』

コンピュータの音声が機械的に流れた。

確認作業を口頭で行う。

「降下スタンバイ。」

「船外モニター、クローズ」

「通信回線は最優先で維持」

「姿勢制御エンジン点火」

「システム、オールグリーン」

全てのデータはヘルメット内に表示されるので操作の必要はない。

搭乗員はあらかじめ耐熱宇宙服に身を包み、生命維持装置やクロージングシステムが装備された座席に

固定されていた。

両手はある程度動かすことができたが、座席に接続された5本の太いケーブルを引き抜かない限り、

立ち上がることはできない。

『降下開始』

抑揚のないコンピュータの音声が流れると同時に船内照明の色が変わった。

「管制室。こちらフェイ。ミッションを開始する。グッドラック。」

ユーナスでの潜水の時と同じようにオペレーションリーダーはベルタだった。

だが、こちらから連絡をしても返事は帰ってこない。

管制室との距離は15光分も離れている。

こちらの音声が向こうに到達するまで15分、返事が返ってくるまでさらに15分だ。

降下船はコロナホールにねらいを付けて突入した。

コロナホールは磁力線の密度が高いところで、コロナに空いた穴である。

ホールを形成しているのは吹き上がってくる太陽風だった。

内部は竜巻のように渦を巻き、太陽表面からはるかに高くに大きな螺旋を描いてのびている。

『外部温度20万度』

ホール内部の温度はコロナ帯に比べると格段に低かった。

降下船はコロナホールの中心点をトレースしながら逆推進をかけて降りていった。

本来であれば表面付近まで自由落下した後、ターゲットの近くで一気に逆噴射をかけたいところではあるが、

恒星の重力加速度が大きすぎた。

エルザRXの重力加速度は毎秒320mであり、

5秒も自由落下すれば秒速8000メートルにまで加速されるという猛烈さだ。

減速をかけて侵入しないとターゲットポイントで静止ができない。

『通信不可能エリアに入りました』

フェイとソイルは顔を見合わせた。

「携帯の電波が1本も立たないぞ。」

「解約しちゃえよ。」

船外は高熱と放射線の嵐だったが、船内は振動もなく静かだった。

『高度80万キロメートル。超磁力シールド出力50%。』

宇宙船の外壁に埋め込まれたセンサーが外部の風景を映像化して映していた。

コロナ帯は視界を防ぐほどの密度はなく、遠方まで風景を眺めることができた。

それは何処までも光の海だった。

所々に小さな黒点が見えた。

黒点からは熱水が噴き出すように内部から物質が噴き出しているはずだが、それは確認できなかった。

表面からは幾本ものスピキュールが10000キロメートルの高さまで吹き上がっていた。

これは噴出物が柱状に伸びたものだ。

太陽の表面温度は約7000度。

温度が200万度にも達するコロナ帯と隔絶しているのは表面から発せられている強烈な遠紫外線だ。

太陽風と遠紫外線の中を降下船はさらに降下していった。

『高度30万キロメートル』

太陽との距離30万キロメートルといえば光で1秒だ。

過去に生きたままここまで恒星表面に近づいた人間はいない。

「フェイ、暑くないか?」

ソイルが聞いてきた。

宇宙服内部の温度と湿度に変化はない。

ソイルの緊張が極度に高まっているのだろう。

『高度10万キロメートル』

降下はのんびり時間をかけているわけにはいかない。

耐熱シールドの実戦投入も初めてであるし、燃料にも限りがある。

それにこの船は爆弾を積んでいるのだ。

一刻も早くターゲットに接触して切り離さないと気持ちが落ち着かなかった。

『高度1万キロメートル。超電磁シールド出力80%。外部温度80万度。』

「温度80万度だってさ。」

「目玉焼きがすぐできるな。」

ソイルの息づかいが荒くなっていた。

精神的に最低の環境だ。

「ソイル、シミュレーションだと思えよ。これはゲームなんだ。」

ソイルは何も言わなかった。

確かに彼には気の毒なことをしたかも知れない。

だが、俺たちは死ぬためにここに来たのではない。

『高度5000キロメートル。シールド出力最大。あと数分でコロナ帯を抜けます。』

いよいよだ。

太陽の表面から立ち上るスピキュールが巨大な柱となって眼前に迫った。

この距離からみると表面は平坦ではなく、かなりの凹凸があり、波のように揺らめいているのが確認できた。

自転によってできたのだろうか、縞模様のようなものも見えた。

『高度2500キロメートル。コロナ帯突破。外部温度は12000度。』

「やった。」

フェイが声を上げたときだった。

『ターゲット補足。逆推進最大。接触まであと5分。』

遠い道程だった。

ターゲット・ミルは今、ついに手が届くところに近づいた。

「フェイ。」

ソイルが絞り出すような声を出した。

「こんな思いをしてまで探しているものはなんなんだ?」

当然の疑問だろう。

金があって何一つ不自由な生活をしなくていい身分でありながら、なぜこんな危険なところに来るのか。

「それは・・・」

喉まで出かかった言葉をフェイは飲み込んだ。

会話はまずい。

後で回収された時、確実に解析されるだろう。

身動きがとりにくい宇宙服の腕を動かしてフェイは空中に文字を書いた。

ソイルに読めるように反転して。

<タット>

声に出せない意図はソイルも理解したようだった。

宇宙服のヘルメット越しに彼が何度も首を縦に振るのが見えた。

ああ、彼は信じてくれたのだ。

何の疑いも持たずに信じてくれたのだ。

『高度350キロメートル。ターゲットまでの距離あと50キロメートル。』

『ミッション・フェーズ2へ移行』

降下船はついにターゲットの真上まで来た。

ターゲットはサーモセンサーでは黒い球体に見えた。

『ターゲットとの相対速度0。船体中央部と位置合わせに入ります。』

コンピュータは船を慎重に降下させ、開口部への誘導を試みた。

1メートルまで近づいた時、船底から発する磁場による誘導を試みた。

しかしターゲットに高出力の誘導をかけてみたがびくともしなかった。

磁場で誘導できない。

「ソイル、思惑がはずれたようだ。磁場誘導ができない。」

「誘導シミュレーションは無駄だったんだな。」

コンピュータが無気力そうな声を出した。

『絶対静止系と判断。支点は銀河系中心部のブラックホールB527。』

絶対静止系。

ターゲットは太陽の表面に浮かんでいるのではなくて、銀河中心軸を中心に回転している点だった。

もともとは宇宙のまっただ中にあったのだろう。

そこに銀河を公転する恒星エルザRXが接近してきたので、今この位置にあるというわけだ。

何年かすれば太陽内部に移動するか、外に飛び出してくるのか、それはわからない。

「コンピュータ。ターゲットが絶対静止系だとして今後の進路はどうか?」

即座に返答が帰ってきた。

『今後の進路は太陽を突っ切り10年後にふたたび外に出ると予測。』

10年後か。

やはりチャンスは今しかないのだ。

『磁場誘導から直接誘導に切り替え。降下まであと30秒。』

ターゲットが絶対静止系だと分った時点で捕獲は不可能である。

となれば、全力でデータを収集するだけだ。

直接誘導は危険を伴う。

開口部は直径2メートルほどしかない。

50センチのターゲットをその中心に補足したままゆっくりと船内に誘導することになる。

何もない宇宙空間ではどうということのない作業だが、ここは電磁波と放射線が吹き荒れる嵐のまっただ中だ。

船の姿勢制御が少しでも狂って絶対静止系に接触すれば、船体は破壊されるだろう。

船底開口部への誘導が始まった。

『センター・ホールド。降下速度毎分1メートルで開始。』

降下船は絶対静止系への降下を開始した。

様々なセンターがフル稼働でターゲットのデータを記録していく。

データは後に回収されるフェイとソイルの防護服内のメモリーに蓄積される。

下部ユニットでは物理的なデータが取得される。

『不明』

『不明』

緊迫の数分間が過ぎていく。

『船底開口部閉鎖』

ターゲットは下部ユニットを通過し、上部ユニットに入った。

ここでは力場やフィールド構成など詳細なデータが取得される。

『不明』

『不明』

『不明』

そしてターゲット・ミルはついに上部ユニットの中央部に迫った。

フェイとの距離は約2メートルとなった。

『不明』

『不明』

『・・・・』

『ヒッグス・カム・トゥルー。質量発生10.00グラム。実体化』

ターゲットの絶対静止系が消失し、何かが実体化した。

瞬間、左腕に激痛が走る。

「うっ。」

痛みをこらえてフェイは宇宙服の中で身を固くした。

腕の感覚がなくなっていた。

インストールと同時に、船体に振動が生じた。

『緊急事態。中央開口部に損傷発生』

「コンピュータ。何があった。」

フェイがあえぎながら聞いた。

『絶対静止系の消滅時に発生したエネルギーで中央開口部が一部損傷。』

『・・・詳細不明。』

「かまわん、ミッションはフェーズ3に移行。脱出する。」

『ミッション・フェーズ3。』

『船体分離まであと10秒。』

カウントダウンが始まった。

フェイはまだ意識が朦朧としていた。

『・・・3・2・1』

『船体分離』

ランプはレッドのままだ。グリーンにならない。

分離しない。

『トラブル発生。電気信号系と推測。位置は船体中央部。』

電気系統か。

物理的に分離機構が破壊されていれば終わりだったが、まだ脈がある。

「コンピュータ。この状態で何分もつか?」

聞いたのはソイルだった。

『最大で5分30秒。本船は5分31秒後に落下します。』

ソイルが宇宙服と座席との数十本のケーブルの接続を解除し、

保護ユニットを上昇させて立ち上がるのが見えた。

「ソイル。」

「見てくる。フェイは待っててくれよ。」

ソイルはそれだけ言って狭い船内を移動していった。

下部ユニットに降りる通路は狭い。

こうした場合、マニュアルでは1人が待機することになっている。

(まあ、駄目なら駄目でしかたがないか。)

他人に任せる不安はあったが、この船に関する限り2人の知識は同程度だろう。

おそらく下部ユニットとの接続部まで行くだけで3分程度かかるだろう。

ソイルが戻ってくるのは時間との戦いになる。

(ソイル。急げ。時間がない。)

コンピュータはセンサーを総動員して原因を特定した。

『下部ユニットに異物を発見。電源系を遮断している模様。位置はD24通路。」

「ソイル。聞こえたか。」

ゆっくりと時間が流れた。

ソイルが席を立ってから3分がたった。

「ソイル、応答しろ。時間がない。」

ぼんやりとした声が帰ってきた。

「なんか見える。」

D24通路付近では下部ユニット中央開口部の一部が破壊され、金属が捲り上がっていた。

金属片が通路のあちこちに突き刺さっていたが、その中に白いものがあった。

「カードが突き刺さってる。トランプみたいなカードだ。」

(ソイル、それはミルだ。何か書いてあるか。)

『異物を排除してください。』

「コンピュータ。異物を排除したらどうなる?」

『爆管ボルトに通電し、本船は直ちに分離します。』

時間はすでに4分を経過していた。

「なにか書いてあるようだ。」

ソイルはそっとカードに手を伸ばした。

「コンピュータ。異物排除後、分離を2分遅らせろ。」

『不可逆コマンドです。実行不能。』

「ソイル。それを抜いたら」

船内照明が突然黄色に変わった。

『船体分離。フェーズ3に移行。』

静かな振動だった。

下部ユニットはゆっくりと太陽表面に落下していった。

ソイルをのせたまま。

1秒後、上部ユニットは急激な上昇をはじめた。

磁力シールドの出力が解放され、全てのメーターは振り切れた。

そして逆噴射エンジンが金切り声を上げはじめた。

シートに押しつけられたフェイは体がバラバラになりそうで息ができなかった。

『水素核融合弾爆発まで、あと20秒。』

下部ユニットは速度をあげて太陽の中に引き込まれていった。

下部ユニットは核融合弾を保護するため、残ったエネルギーで限界までシールドを張り続けた。

しかしそれも数分と持たず、シールドが切れた下部ユニットは一瞬で蒸発し、

残った核融合弾だけが太陽表面を突き抜けて対流圏へと墜ちていった。

『核融合弾の爆発を確認』

炭素融合弾は太陽対流圏で水素核融合弾の5000万倍のエネルギーを放出した。

6億度の大火球が発生し、太陽上層部を吹き飛ばした。

それはフレアの発生ではなく、爆発だった。

爆発は太陽震を引起こし、太陽の反対側でも強烈なフレアが放出された。

『太陽表面でイレギュラー爆発発生。』

表層から巨大な数百、数千本のスピキュールがすさまじい速度で矢のように伸びた。

そして吹き飛ばされた上層部が驚異的な速度で吹き上がってくる。

『フェーズ4に移行します。』

『ショックウェーブ到達直前にカーボン・クロージング開始。あと5秒。』

ここが生と死の狭間だ。

『グッド・ラック』

フェイは腰に手を当ててうめいた。

「何が、グッドラックだ。くたばれ、畜生!」

『フェーズ5』

上部脱出ポッドは秒速1200キロメートルで太陽から飛び出した。

時速は432万キロメートルにもなる。

太陽から8億㎞の脱出ユニット第一回収地点。

脱出ポッドは7日と16時間48分後にここを通過する予定だ。

外宇宙航行レベルの速度の物体がデブリの多い内惑星エリアを無事に通り抜けられるかは

運にかけるしかない。

高速巡洋艦は内惑星エリア内での高速航行を避けるため、外惑星エリアから侵入した。

船は速度を得るためユニットが太陽から脱出するのを確認する前に加速を開始しなければならなかった。

有人船舶による回収は危険を伴うため、無人の回収機が使用されることになった。

回収機は脱出ポッドに接近した後これを捕獲し、減速をかける。

有人回収が可能となる第二回収地点はさらに2億㎞先となる。

脱出から2週間後、ヒッテのもとに脱出ポッド回収の報が入った。

生存者1名。

ソイルは行方不明者として処理された。

(第4部に続く)

フェイス・ドリーム目次に戻る

|