|

|

6 プロジェクトB

砂時計の砂が流れる。

5分後に砂が流れ切るとフェイは再びそれをひっくり返した。

5分という時間はなんと短いのだろう。

ベルタは強力なグラビティコントローラーを搭載したタルシス号がシ限界を突破した時のシミュレーションを行い、 圧壊までの時間を約5分と算出した。

フェイはそのベルタ、宇宙船設計技師2名とプロジェクトの会議室にいた。

プロジェクトBが発足したのは1ヶ月前のことだ。

ここは惑星ユーランの大都市コモンのイマム支店の会議室。

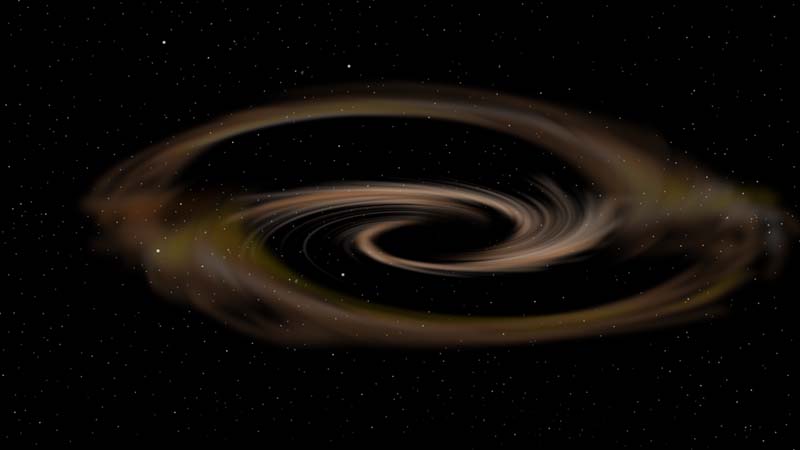

その1 ブラックホールに落ち込んだ船に追いつくことができるか。

タルシス号は光速で航行しているわけではない。

ベルタの計算ではここ5年以内であれば、光速の99%の速度で追いつくことが可能らしい。

どういう計算でそうなるのかはわからない。

宇宙船設計の専門家も理解できなかった。

フェイは以前からベルタこそ頭がどうかしていると思っていた。

生体開発にしても深海調査船にしても、カーボンクロージングにしてもそうだ。

特撮かアニメに出てくる万能科学者じゃあるまいし、

一人の人間がそんなに次々と工学的技術を開発できるものだろうか。

技師の一人がパッドから目を上げた。

今まで様々な加速方法が検討されてきた。

恒星間航行においてラムジェット推進をかけることは水素原子密度が小さいために効率が悪く、検討外だった。

恒星フライバイを重ねても加速度はある一定以上には上がらない。

強力なエンジンと大量の燃料を搭載した従来通りの推進システムになりそうだ。

問題は超高速航行における星間物質とデブリだった。

「光速の99%で飛んだらデブリもほぼ光速で突っ込んでくるんだぞ。」

「強力な斥力をもったシールドが必要だな。」

「それでも駄目だ。船の前面で水爆が連続爆発するような衝撃なんだ。

その中を加速できるか。」

「船の材料は何を使うんだ。」

「質量が増加していく足枷もあるんだぞ。」

専門家にしてみればそんなことは最初から解っている。

わかってはいるが、口に出してみるとそれが困難であることを改めて実感した。

ベルタは言う。

「やってできないことはない。」

技師は苦笑した。

新規格の宇宙船を建設しようとすれば設計で2年。

各種検証試験に2年。

建設には5年。完熟航行に1年。それら引き渡しである。

それを5年以内に造ろうというのである。

しかも今だに基本的な推進方法さえ決まっていないというのにである。

そしてどこの星の技術者も造りえなかった超高速船をである。

技師がパッドを使って数値を出した。

惑星ユーランからキル14までは約2光年。

3G加速をかけた宇宙船での船内時間は約1年。

船外時間は約2年。

シミュレーションの最高速度は光速の99.029%

この時1グラムのデブリの衝撃は5.5×10の11乗キロジュール。

原爆10個分のエネルギーに相当する。

ブラックホールの周辺にはデブリというより、ありとあらゆるものが大量に引き寄せられているはずだ。

中には礫や小さな微小天体だってあるかもしれない。

その中を飛ぼうというのである。

2 ブラックホールのシ限界に突入したタルシス号にランデブーできるか

光速の99%では質量増加はそれほど問題にはならなかったが、

ベルタの計算ではシ限界に突入した後、すぐにタルシス号と同じ速度に減速をしなければならないということだ。

タルシス号の速度は推定で秒速6万キロ。

光速の20%である。

一瞬の減速は光速の約80%で進む物体が何かに激突して止まるエネルギーと等しい。

10万トン以上の質量を持つシグナリオが光速の99%から20%まで一気に減速したときに放出される

エネルギーは超大型水爆約3000万個分だ。

まともに考えれば、物質は完全にエネルギーと化して消滅するだろう。

それを解決するために特殊なGコンを開発するという。

このGコンは発生エネルギーを物質に変換して放出することで相殺するという話だ。

フェイにはさっぱり理解できなかった。

減速は確かにシグナリオ号の乗員にとっては一瞬だ。

しかし、その一瞬はブラックホールの重力を受けない外部世界の時間では数年、数十年に相当する。

このGコンは衝突エネルギーをそれだけの時間をかけて外部に放出する仕組みだという。

何度聞いてもわからなかった。

シ限界内ではこの世界の物理法則が通用しないということはわかるのだが。

具体的にはGコンから電磁波、強いガンマ線がブラックホールの重力曲線に沿って流れ出るという。

その一部はシ限界の外側に放射されるだろう。

ガンマ線バーストとして。

それより物理法則が通じない空間でタルシス号を発見して数ナノ秒の誤差もなく減速して

ランデブーができるのだろうか。

惑星ユーランの大都市、コモンの街は賑やかだ。

どこの駅の近くにもそれなりの繁華街がある。

連日同じような会議が続き、一向に進展しないいらだちを抱えてフェイとベルタは夜の街に繰り出した。

ストリートの中にはそれなりにいかがわしい店が並んだところもある。

フェイは酔った客が客引きに腕を取られて店の奥に消えていくのを毎晩何回も目撃した。

半数以上はぼったくりの店だ。

二人は泥酔したまま無事に通り抜けられるような通りではないことをよく知っていた。

貴重な経験が身体と財布に染みこんでいたからだ。

「何言ってるのよ。馬鹿じゃないの。」

威勢がいいというより頭に響くかん高い声が聞こえた。

どうやら喧嘩らしい。

人だかりができていた。

フェイもベルタもこうした血の気の多い野蛮なシチュエーションは苦手だ。

君子ではないが、危うきに近寄らずだ。

フェイの後ろから、その筋の者らしい若い男が吹っ飛ばされてぶつかってきた。

フェイはその衝撃で前のめりに転んで地面にしたたか顎を打ち付けた。

振り向くと先ほどの声の主であろうか。

威勢の良い若い女が男に馬乗りで胸ぐらをつかんでいた。

「はー」

ベルタに引き起こされてフェイはため息をついた。

「これだからリアルの女は駄目なんだよな。」

ベルタが小さく意味深げな言葉をつぶやいた。

恐ろしくて聞けないが、もしかするとベルタは2次元嗜好派なのだろうか。

フェイはもう一度振り向いて見た。

細身で比較的整った顔をした女がフェイの方を見て笑っていた。

翌日、ヒッテが支社にやってきた。

ヒッテはプロジェクトBを進めるために精力的に動いていた。

ヒッテが仕掛けた先の海賊・密輸団壊滅作戦では組織が所有していた多くの輸送船が警察に押収された。

中には軍の高速駆逐艦を振り切るためにつくられた高速船もある。

そうした船のエンジンは例外なくカスタムメイドだった。

ヒッテは警察に掛け合い、特に優れたエンジンをもつ船を数隻払い下げてもらった。

それを新型船のメインエンジンに使おうというのである。

これによって推進系の設計と製造は大幅に短縮される。

船本体も既成のエンジンをベースに設計することができる。

もちろんエンジンには改造が必要だろう。

方針についての話が終わるとヒッテは新しいスタッフを紹介した。

H・フランカーという女性の技術者だ。

まだ若いがエンジン設計のエキスパートだということだ。

フランカーはフェイの顎に貼られたバンドエイドを見てニヤリと笑った。

繁華街で暴れていたあの女だ。

ベルタを見たが彼女の顔を覚えていないらしい。

何も知らずにさっそくにこやかに握手を交わしている。

(ベルタ・・・騙されるな)

「はじめまして、私はフランカーです。昨日この惑星に着きました。

わからないことが多いのでいろいろと教えてくださいね。」

少し個性はあるが、それなりに美人の技術者が参加したことで男ばかりの会議室は

いつもより明るい雰囲気になった。

が、フェイの心中には嫌な予感が津波のように押し寄せていた。

(着いた当日ヤクザ相手に酒場で大喧嘩する女にそう言われてもな。)

まあ、すぐにボロを出すだろう。

フランカーはその日の午後には本性をあらわした。

「こんな簡単な問題も解決できないなんて、何年エンジニアやってんのよ。」

ベテラン技師がめちゃくちゃにやられていた。

優秀なのは認めるが、とにかく言葉が乱暴なのである。

「馬鹿じゃないの。ほんとに呆れるわね。」

二人の技師とフランカーは今にも取っ組み合いの喧嘩をしそうな勢いである。

フェイはたまらず一時撤退を決意した。

もともと彼は設計やエンジンの事についてはほとんど素人である。

ベルタがいれば大丈夫だろう。

会議室から出ようとした時、後ろから声がかかった。

「フェイ。あんたがしっかりしないからいつまで経っても話が進まないのよ。

わかってるんでしょうね。」

バタン。

フェイはあわててドアを閉めた。

廊下でヒッテが笑っていた。

「逃げ出してくる頃だと思ってたよ。お茶しないか。」

「お茶しないか。じゃないだろ。なんだよあの女は。あんなんでうまく進むのか。」

ヒッテは笑いながらフェイのバンドエイドを撫でた。

「進むさ。彼女は超優秀なんだ。」

ベルタには気の毒だが、犠牲になっていただこう。

フェイは会議室の方に向かって両手を合わせた。

ヒッテは夕方には本社に戻るという。

相変わらずの殺人的なスケジュールだ。

そんなに忙しいのなら、いっそのことあのフランカーとかいう優秀な女を助手にしたらどうか。

ヒッテは笑いながら手を振った。

「ただでさえ嫁の尻に敷かれているというのに、勘弁してくれよ。」

そう言われるとフェイも困る。

昔はおとなしく、暗いところもあった妹のセリンは子どもが生まれてからというもの

人が変わったように元気になったというか、口数が多くなった。

女性は変わるし、基本的に男より強いのだろう。

カズマという名の甥っ子の写真を見せられた。

やはりセリンよりはヒッテに似ていた。

特殊な新型宇宙船の設計、建設には最短でも5年という歳月がかかる。

その間、フェイはこの惑星ユーランに詰めることになる。

「フェイの気が変わったら、すぐに教えてくれ。」

ヒッテは鋭い視線を向けた。

「迷った時点でもいい。プロジェクトBはすぐに中止する。」

イマムにしてみても大きな荷物だ。

このプロジェクトは民間企業としての利益は全く望めないうえ、今後莫大な費用が必要だからだ。

フランカーの住みかはフェイと同じマンションの同じ階だった。

計らいなのか、陰謀なのかはわからないが、フェイとしてはあまり近所つき合いをしたいとは思わなかった。

ヒッテの言うとおり、フランカーが参加してから船の設計は驚異的な進展を見せた。

今まで2日かかっていた問題は1時間足らずで終わった。

それというのもフランカーの驚異的な情報量と処理能力のためだった。

しかし、人間関係は最悪だ。

「こんな初歩的な間違いをするなんて、馬鹿じゃないの。」

「まあまあ。」

「まだこんな問題が解決できないなんて信じられない。」

「まあまあ。」

「フェイは何もできないんだから黙って座っているのが一番いいわ。」

「ひでぇよ。」

「ベルタは新聞でも読んでて。私がやるから口を出しちゃ駄目。」

「・・・」

技師の一人は1ヶ月で退職届を出した。

ベルタは引き留めたかったが、いつも胃を押さえていた彼のことを思うと鬼にはなれなかった。

フェイは人間障壁が1枚なくなってがっかりしたが、設計が終わればフランカーはいなくなると思っていた。

ベルタとフェイの夜の会合にフランカーが加わるようになった。

3人で飲みに行くとしゃべりまくって大騒ぎするのはフランカー一人。

同じマンションに住むフェイはいつも介抱役だ。

そんな日々が4ヶ月ほど続き、驚異的な速度で新型宇宙船の設計は終わった。

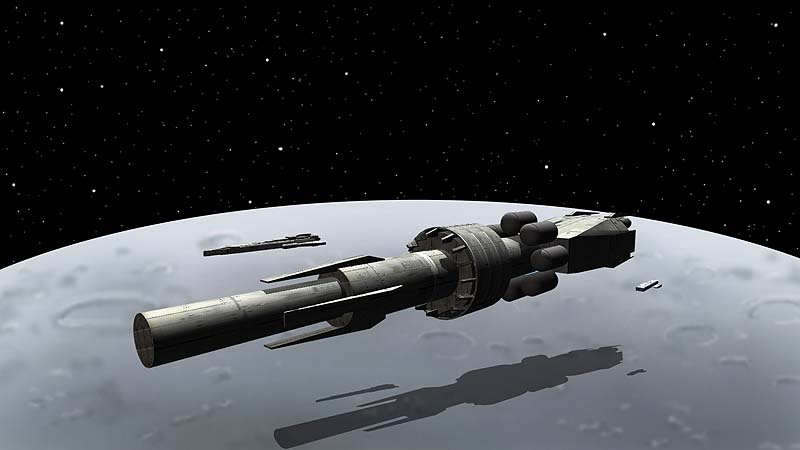

船はシグナリオと名付けられ、直ちに建設が開始された。

7 光速船シグナリオ

ユーラン星系の小惑星帯。

ここに星域最大の宇宙船建設基地があった。

その一番奥の大型タンカー用のドックを拡張改造してシグナリオ専用ドックが準備された。

連接したヤードには数隻の大型輸送船が係留されていた。

作業ロボットがこれらの船からエンジンパーツなどの解体作業を進めていた。

複数の反物質エンジンがヤードからドックに搬入された。

これらの燃料極めて危険なため、もちろん抜き取られている。

建設期間は4年と5ヶ月。

24時間体勢のシフトが組まれ、作業は分刻みのスケジュールとなった。

シグナリオの外装は高速中性子やガンマ線を防ぐために軍の戦艦並みの装甲が必要だった。

そうした部材は特殊鋼を扱う別の工場で製作され、完成品がここに運ばれて組み立てられる。

建設業者にしても見たことがない奇妙な船だった。

船中央には船体からはみ出す巨大なGコンが装備される異様なデザイン。

そしてなによりもこの巨船が二人乗りであることが業者を驚かせた。

設計が終わってもフランカーはプロジェクトチームに残留した。

フェイといつも一緒に出かけ、ドックで建設に係わる監査、視察、指導を行った。

小惑星の中には居住用の小さなコロニーがあった。

ドックで働く作業員やその家族、エンジニアや各種部材のメーカーの社員が常駐する小さな町だ。

二人は惑星ユーランから小惑星の居住区に引っ越した。

今度は隣同士だ。

それはダーハンの地下都市よりも近代的で住み心地はよかった。

小さな飲屋街はあったが、店は顔見知りが集まるようなところで雰囲気は良くない。

なにより建設作業員の愚痴は聞きたくなかった。

週に1度ベルタが来るとフェイとフランカーどちらかの部屋で飲み会が開かれた。

二人とも私物はほとんどなく、部屋にはベッドとディスクと端末があるだけだ。

酒を調達してくるのはいつもベルタだった。

フランカーは自分の過去については語りたがらなかったが、フェイやベルタの話を聞きたがった。

といってもタットの話をぺらぺらしゃべるわけにもいかない。

当然、差しさわりのない面白くない話題になったが、それでもフランカーは興味津々に聞いていた。

惑星ユーナスの町の様子とか、市場の賑わい、バイオ燃料の畑などの話は何度も聞きたがり、

フェイは困惑した。

ベルタの話は輪をかけて面白くなかった。

幾つの時に何の本を読んだとか、工学の問題を奇跡的に解いた時の話とか、第三者がほとんど登場しない。

趣味もなく友人もいないようだ。

ほとんど旅というものをしないベルタは何が面白くて生きているのだろう。

「フェイは宇宙船が完成して航海が終わったらどうするの?」

この質問が一番辛かった。

その都度お茶を濁したが、フランカーが過去の話をしないため、話題はすぐ底をついた。

フランカーの将来について聞いてみたことがある。

彼女に夢はないという。

実現可能な目的に達成するために計画があり、それをスケジュール通りに進めていくのが、

充実した現在という日常。

そこから逸脱した期待は単なる夢であり、妄想にすぎない。

もっともではあるが、女性らしくはない。

というよりそれじゃあ人生面白くないだろう。

コロニーに越してきて10ヶ月ほど経ったある日のこと、

聞いたこともないメーカーのディーラーがフェイを尋ねてきた。

その時フェイはフランカーと一緒に昼食を食べていた。

「あ、フェイ様でいらっしゃいますか。お世話になっております。

失礼ですが、EXXF-0008はこちにいますでしょうか。」

ソーセージをほおばりながらフランカーが小さく手を挙げた。

EXXF-0008。

それは新型ヒューマノイドの製造番号を意味していた。

フランカーは製造メーカーの試作品だった。

フェイは多少ショックを受けたが、彼女のどこか不自然な態度もそれで納得できるような気がした。

ヒューマノイドEXXはバイオ体細胞を使用しているため、人間と同じように年をとっていき、

見た目も感触も普通の人間と変わるところはない。

人間と同じ頭脳を持ち、感情もある。

身体組織の維持は通常の食事を食べることで補充する。

このシリーズは実験中のもので、世界に10体しかない。

厳しい審査があるが、システム拡張によって子供も作ることができる。

寿命も延命措置を行わなければ人間とほぼ同じだ。

EXXタイプは不治の病で床につく患者と家族が待ちわびた製品だ。

人間の脳を全て移植できるタイプで、医療用に開発されたものだった。

フランカーは10歳まで培養槽で成長し、そこを出てからの11年間は普通の人間として育てられた。

ディーラーはフェイにそうした説明を行い、分厚いマニュアルとメモリーをおいた。

ヒューマノイドはメンテナンスフリーであるが、月に一度彼女が生態データをメーカーに送ることで

チェックをしているらしい。

もちろん病気もする。

身体に異常があれば専門のメディカルセンターに行くことになるが、

腹痛のような簡単な病状であれば市販薬でも効くとのことだった。

フランカーはプロジェクトBのスタッフとしてイマムによって購入された。

おそらく恐ろしく高額で。

購入の目的は聞かずともわかる。

「冗談じゃない。」

その夜、フェイは自宅からヒッテに電話を入れた。

「行けばフランカーは必ず死ぬ。」

ヒッテは淡々と言った。

「宇宙法に従えば搭乗員は最低2名だ。

ヒューマノイドは認められていなかったが、EXXタイプだけは特例として認められた。

それともフェイは金で雇われた人間、あるいは死刑囚と一緒に行きたいか。」

ヒッテに突っ込まれたフェイは反論できなかった。

電話を切ると、話の内容を察したのだろう。

フランカーが泣きそうな顔で笑っていた。

「お前は知っていたんだな。」

3年目に入ると船の形ができあがってきた。

この船は外側よりも内部システムの方が数倍も手間がかかる。

ドックにおさまらない程の巨体が姿を現わすと、メディアが興味を示すようになった。

イマム側は一切取材には応じなかったが、建設を進める業者からの少ない情報が

逆にメディアの関心を引いてしまったらしい。

惑星攻撃用の兵器ではないのかという憶測が飛ぶと、さすがにイマムも最低限の情報を流さざるをえなかった。

『この船は限界までブラックホールに近づき、シ限界の情報を収集するのが目的である』

(まあ完全に違うわけではない。)

『最高速度は光速の80%である』

(これもまあ、2割程度の誤差しかない。)

肝心のタルシス号の件は軍に配慮して伏せられた。

タルシス号は近い将来民間の観測設備によって発見されるかもしれないが、それはその時のことだ。

フェイとフランカーは現場を離れて惑星ユーランに戻った。

シミュレーションシステムが完成したからである。

シミュレーションの第1段階はユーランの研究施設で、第2段階は宇宙船シグナリオの船内で行われる。

第1段階のシミュレーションはシグナリオが発進してから光速の99%に達するまでである。

平均3Gの加速を1年間行うことで目標速度を得る。

光速の92%を超えてからの微小天体、デブリの衝突問題が関門だ。

シグナリオ搭乗員が具体的に機器を操作することはない。

しかし機器の運用はトラブル発生を前提に考えなければならない。

デブリの衝突によって発生する振動は予想外のトラブルを引きおこす可能性がある。

船の対策としては光速の92%までは艦首第1斥力シールドで対応する。

巨大なデブリはパルスレーザーで破砕、あるいは軌道をそらす。

衝撃により第1斥力シールドが破壊されると、シグナリオは艦首を開口して進相ラムジェット推進に切り替える。

これは艦首から星間物質やデブリを取り込むことで障害物との接触を回避し、

取り込んだ物質は反応炉内で反陽子と対消滅させて推進力を得るものだ。

こうして推力を上げていくが、星間物質を完全に取り込むことは困難だ。

第2斥力シールドによりこれを回避するが、衝突エネルギーは速度とともに大きくなるため、

艦首の破壊はまぬがれない。

艦首は破壊されてしだいに短くなっていく。

斥力シールドシステムも当然破壊される。

そのためシグナリオには第5斥力シールドまでの多層シールドが装備された。

ブラックホールのシ限界到達前に第5シールドまで破壊されるようなことがあれば、

ミッションは継続困難になる。

船体は破壊されて粉々に分解するだろう。

シミュレーションではフランカーの才能が遺憾なく発揮された。

彼女はあらゆるトラブルに対して的確な判断と行動力を示し全くミスがなかった。

フェイは駄目だった。

「馬鹿じゃないの。駄目人間。」

シミュレーションでは何度もフランカーに怒鳴られ、罵倒された。

彼女には情け容赦という意識が欠落しているのだろう。

フェイは思う。

彼女はどう感じているのだろうか。

ブラックホール・シ限界に突入した後のことだ。

シ限界に突入すれば2度と帰ることはできない。

そしてタルシス号へ突入するのはフェイだけなのだ。

シグナリオの建設が開始されて4年目に入ると、

船体にグラビティコントロールユニットGMM1が組み込まれた。

それは極めて巨大なGコンだった。

このGコンはマイクロブラックホールを利用したシステムで巨大な質量を持つものだが、

本体に重力を制御するサブGコンが組み込まれていてそれを打ち消していた。

システムは複雑で、もしこれが故障することでもあれば計画はそこで終わりだ。

そのため、完熟航海を犠牲にしてでもこのGコンの性能試験だけは完全に行わなければならなかった。

出航が迫ったある日、フェイは休暇をもらって久しぶりにユーナスに帰った。

自宅を整理すること、そして妹のセリンに別れを告げるためだ。

自宅に戻ったフェイは端末からお気に入りの写真と音楽を抜き出してメモリーに入れる作業に没頭した。

エルザRXの調査でストーコスに行った時の写真を見た。

メイ君とペンデル教授と一緒に昔の自分が写っていた。

「家庭を持ち、かわいい女の子が生まれて。運動会のムービーを撮る・・・か。」

フェイは小さな声でつぶやいてから何度も首を振った。

メモリーは2枚つくって、1枚は妹のセリンに渡そう。

翌日、フェイが自宅に戻ったことを聞いたセリンが尋ねてきた。

兄弟が同じテーブルについてお茶を飲むのは久しぶりだった。

「カズマは連れてこなかった?」

「あの子は良く寝る子なのよね。」

もちろんセリンはヒッテからタットの秘宝のことは聞いている。

聞いているが、信じているわけではないのだろう。

「男って馬鹿よね。」

そう、二人の父親ダルトも馬鹿だった。

その息子が馬鹿なのは仕方がないことだ。

「願い事がかなうこと自体を信じているとしたら、それこそ信じられないことだわ。

兄さん。行けば死ぬのよ。

ブラックホールに飛び込んだら死ぬことくらい私だってわかる。

命より大切なものって何よ。」

妹のいうことはもっともだ。

フェイは話を別の方向に振ろうした。

「ヒッテはずっと忙しいみたいだな。今度はいつ帰るんだ?」

フェイはそう言いながらポットのお湯をティーポットに入れた。

「あの人、この前泣いていたわ。」

一番聞きたくない言葉だった。

フェイは一度天井を見上げてから歯を食いしばった。

だが、それはすでにヒッテも覚悟を決めたということではないのか。

どの面をさげて逃げ出すことができようか。

最後に二人で記念の写真を撮り終わると妹は泣きながら帰って行った。

フェイはメモリーを渡しそびれたことに気がつき、テーブルの上にそれを置いた。

惑星ユーラン星系。

造船所ではシグナリオの船体周りの部材も少なくなり、建設は最終段階であることを示していた。

タルシス号に乗り移る際に使われる突入ポッドはドックではなく大型衛星組み立て場で造られた。

シグナリオの減速に誤差が出たときの状況を考慮して突入ポッドにはGコンと高出力エンジンを搭載した。

そのため突入ポッドは20メートルを超える大型のものになった。

二人の乗員、フェイとフランカーは対放射線処置を行うためにメディカルセンターに入院した。

亜光速で飛行するシグナリオには強い放射線が貫通してくる。

フェイとフランカーの身体には強い放射線を防ぐ処理が施された。

皮下に特殊な細胞を入れる手術で、フランカーも人間と同様に行われる。

この細胞は皮膚の深層で特殊なタンパク質をつくり、それが放射線をブロックする。

放射線を吸収したタンパク質は死んで分解し、体外に排出される。

タンパク質が失われると特殊細胞が活性化してまた補充する。

それは皮膚の深層にもう一層の皮膚をつくるようなものだ。

この処方箋は期待通りの効果はあるが、問題もある。

細胞活動が停止した状態では当然その効果がないということだ。

つまりコールドスリーピングは使えない。

生体活動をしている必要があった。

今回の約1年という航行は起きたまま過ごすには精神的に厳しい期間だ。

一人で1年間過ごすことになればノイローゼ等、精神疾患にかかる可能性か高い。

パートナーが必要不可欠だった。

食料物資の搭載量が増えることは船の規模から全く問題はなかった。

1ヶ月前。

フェイとフランカー、ベルタの3人は惑星ユーランのコモンの繁華街に繰出した。

奮発してしゃれた店の個室に入ったが、落ち着かなかった。

3人だけになる時間は今後とれそうもない。

これが最後の飲み会になるだろう。

酒を飲み始めてしばらくしてフランカーが手洗いに立つとベルタが切り出した。

「シ限界突入前にフランカーを脱出させることはできないだろうか。」

それはフェイも考えたことがある。

「しかしな、突入してからのサポートこそ彼女の重要な仕事なんだ。」

「フランカーはもったいないよ。」

ベルタは生体工学では名の通った研究者だ。

人間が造りえた疑似生命体の最終タイプとなるであろう、EXXタイプの価値をよくわかっているのだろう。

「フランカーの価値は人間以上だ。」

おそらくベルタは本気で言っているのだろう。

彼とつき合うようになってから10年以上が経つ。

おそらく彼はフェイとヒッテの探しているものがタットの秘宝であることは見抜いているに違いない。

フランカーが戻ってくると場が急に明るくなった。

彼女も吹っ切れたらしい。

「二人とも、暗いよ。」

「歌を唄ってあげようか。」

元気づけようとしているのだろうか。

しかしここはカラオケ屋ではないのだから、そんなことをすれば1分で店員が駆けつけてくる。

フェイは魚のひものをフランカーの口に突っ込んだ。

「うぐ〜」

ベルタは二人の様子を黙って見ていた。

彼がもし結婚していて子どもがいればフェイと同じくらいであっても不思議ではない。

しかし日夜研究に没頭してきたベルタにしてみれば自分がそれほど年齢を重ねてきたという実感がなかった。

あと3年で定年を迎える歳になるというのも漠然ととらえていた。

たまに鏡を見ると目を背けたくなることがあるが、それは現実から逃避したいということだ。

ユーナスの海の底に潜れと言われれば、断るだろう。

太陽に突っ込めと言われれば、断るだろう。

ベルタはフェイが羨ましかった。

それは自分にはできないミッションを実現する存在としての羨望だった。

しかし、とベルタは思う。

今回は今までとは違う。

無事に帰ることができる可能性がないからだ。

フランカーは聡明な女性だ。

こんな女性にはもう二度と出会うことはないだろう。

そしてフェイ。

この二人をみすみす死地に送り込もうとしている自分はなんなのか。

「星の〜 砂漠を〜 はるばると〜」

いきなりフォークで皿を叩きながらフランカーが歌い出した。

「馬鹿。ヤメロ。」

(は、何の唄??)

ベルタが目を白黒させた。

賑やかだった隣の個室が急に静まりかえった。

「レアメタルの鞍下げて〜」

店員が飛んで来た。

「お客様ー。」(^^;)

3人は追い立てられるように店を追い出された。

「あー。あの店員さんの顔、面白かったねー。」

面白かったじゃねーよ。

共に5年間も一緒に働いてきた仲である。

心の内は何も言わなくてもなんとなく理解できた。

フェイとベルタは泣きながら笑っているフランカーを連れて別の店の中に消えていった。

8 シグナリオ発進

出航当日。

シグナリオは艤装が終わってから完熟訓練もせず、ぶっつけ本番の出航となった。

エンジン出力試験とGコンの作動試験だけはなんとか終えることができた。

当初JVが予定していた進水式も取りやめとなった。

挨拶もイベントもなく、出航の準備は淡々と進められた。

何かを成し遂げてここに帰ってくるわけではない。

別れの挨拶も不要。

フェイとフランカーはスタッフに向かって短く敬礼をするとゲートに向かった。

JVたっての希望でささやかな見送り会だけがラウンジで行われた。

計画・建設に携ったスタッフ数十人の中にヒッテとベルタの姿もあった。

建設担当の技術者たちの顔は明るかった。

厳しい納期をクリアして今日という日を迎えたのだ。

だが当然彼らにはシグナリオの航海の真の目的は知らされていない。

ベルタは彼らの方を向いて軽く頭を下げた。

進行担当がボードの前で航海スケジュールを読み上げていた。

シグナリオのミッションはあくまでブラックホール・キル14におけるシ限界のデータ収集だ。

全員にシャンパンが配られ、JVの所長が乾杯の音頭をとった。

本来ならば施主であるヒッテの役割かもしれないが、乾杯も挨拶も断った。

冷血漢とか能面などと言われることもあったヒッテであるが、今回ばかりは化けの皮が剥がれるのを恐れた。

友との今生の別れなのだから。

進行担当が太い声で形式的にカウントダウンをすすめた。

本来のプログラムが発動するのは24時間後からだ。

ドックからの出航は単なるイベントに過ぎない。

シグナリオのメインエンジンに火がともされた。

最初は陽電子の対消滅で起きる小さな火だ。

反物質エンジンは大量のガンマ線を放射するため、内惑星エリアでは反陽子を使うことはできない。

初動はガンマ線を400分の1に抑えることができる陽電子によって航行する。

シグナリオの黒い巨体が少しずつ動いていった。

時速10キロから20キロといった速度でドックから離れていく。

ラウンジではヒッテとベルタが並んでシグナリオを眺めていた。

この船が速度を上げてほぼ光速で飛行するとは信じられなかった。

そしてこの船はブラックホールに消えていく。

ヒッテは思わず窓に手をつき額を押しつけた。

「フェイ。」

ヒッテの脳裏にフェイと出会ってからの様々な出来事が浮かんでは消えた。

その時、窓の反射でベルタが泣いているのが見えた。

「ふ。」

ガラスから身を離してヒッテは冷静な自分を取り戻した。

全てはこれからだ。

2時間後、ヒッテとベルタはイマムが所有する高速連絡船トリムに乗り込んだ。

この船内にプロジェクトBの管制室が設置されていた。

トリムはシグナリオに先だつこと22時間前に出発する。

3日後にはシグナリオは先行するトリムと同速になるだろう。

それから先はどんな船でもシグナリオに追いつくことはできない。

「シグナリオは順調に加速を続けています。」

「全推進系に異常なし。」

「アンチマター・供給システムは正常」

「グラビティシステム・オールグリーン」

「生体に異常なし。」

・・・

シグナリオのデータは現在ほぼリアルタイムでチェックされていた。

「Xまであと3時間00分」

ベルタがヒッテの席までやってきた。

「総裁がこんなに休んでいて大丈夫なんですか。」

ベルタには振り向いたヒッテが急に老けたように見えた。

しかし自分はさらにひどい顔をしているだろう。

ヒッテは1週間の休暇だと言った後に言葉を訂正した。

「こんなに気の張る休暇はないよな。」

シグナリオは加速時間を調整しながらミッションの開始を待っていた。

『Xまであと1時間』

フェイとフランカーはとりあえず座っているだけで良かった。

ミッションが開始されても1年間は加速が続く。

本当の作戦は船体が光速の90%を超えてからの話だった。

見慣れた惑星ユーランはほとんどわからなくなっていた。

そして前方のガス惑星ユグノーが明るく見えてきた。

ユグノーを超せば外惑星エリアに入る。

シグナリオはこれまでほとんどサブエンジンによって加速を続けていた。

船内は3G加速であるが、Gコンが1Gに調整している。

『Xまであと10分』

フェイはフランカーに声をかけた。

「しばらくは遊覧飛行さ。気楽に行こう。」

声をかけたフェイの方が緊張していたのは明らかだった。

フランカーはただ眠たそうにしていた。

シグナリオがユグノーを通過し、メインエンジンの燃料が反陽子に切り替わると

船体艦尾から青い炎が長く伸び始めた。

高速連絡船トリムの管制室で小さな歓声があがった。

プロジェクトB。ミッションの開始だ。

外惑星エリア付近に数隻のエルザ星系軍の艦船が航行していた。

グッテン大佐が指揮する第1艦隊だ。

シグナリオの航跡をモニタリングしていた砲手長がうれしそうに言った。

「大佐、あの宇宙最速の船にフェイが乗ってるんですよ。」

(危険な船だ。あの船が最大船速でミサイル代わりに突っ込んできたら防げるだろうか。)

グッテン大佐はふとそんなことを考えていた自分を戒めた。

あれはキル14に向かう観測船ということになっている。

しかし。

大佐は思う。

(あの船の目的は観測などではないだろう。おそらく奴は突っ込む気だ。)

「だが、何かあっても誰も助けにいけないから、そう思え。」

大佐の言葉を聞いて砲手長が首をかしげた。

誰も助けられない。

近寄ることすらできないだろう。

馬鹿が。

今度ばかりは貴様も終わりだ。

「ダーツ艦長。見てください。馬鹿がブラックホールに突っ込みます。」

グッテン大佐は目を見開いたままシグナリオの方を向き、敬礼をした。

シグナリオは順調に加速を続けていた。

船内にはいわゆるブリッジや操縦席のようなものはない。

コントロールルームに相当するのは何の変哲もない小さな部屋だった。

搭乗員の部屋やトレーニング施設、シミュレーションルームなどは

すべて船体のほぼ中央部の隔壁に閉鎖された空間に集約されていた。

その区画は光速の90%までであれば脱出が可能のように設計されていた。

1年間という時間があったが、フェイは毎日遊んで暮らすわけにはいかなかった。

シミュレーションとトレーニングに明け暮れる日々が続いた。

スケジュールを管理するお目付役が期待に違わずに仕事をしていたからである。

シグナリオ号の中で行われるのは第2段階のシミュレーションだ。

シミュレーションは突入の直前まで繰り返し行われる。

第2段階はシグナリオとタルシス号のランデブーが成功してからの手順だ。

タルシス号のハッチを開けて挨拶しているような時間はない。

シグナリオからタルシス号に直接乗り移るのは困難なため、突入ポッドを使用する。

まず、ポッドの射出と同時に直径20センチほどの砲弾のようなハッキングユニットを20発撃ち込み、

タルシス号の船体に食い込ませる。

これは船の配線に菌糸のようなものを伸ばしてウイルスを侵入させ、

タルシス号のコンピュータに介入するものだ。

目的は通信回線の占拠だ。

できればダルトの個室だけでよいが、無理ならば全館放送でもかまわない。

「ダルト・クロミング。息子のフェイが来た。今すぐミルを窓に貼り付けろ。」

この短いコメントを流し続ける。

もちろんダルトがコールドスリーピングやドリームハウスに入っていたら駄目だ。

ダルトが起きていてもこうした連絡がなければ、コンタクトは無理だろう。

窓は閉められていると考えていい。

突入ポッドは速度を調整し、タルシス号の真横に同速で接近する。

船同士の距離は1メートル。

フェイは突入ポッドから船外に出て、タルシス号の船体にとりつく。

タルシス号のGコンエリアの中にいる限りは潮汐力で身体が引き裂かれることはないが、

船体から離れるようなことがあれば一瞬でバラバラになるだろう。

ダルトのコンパートメントの窓をたたいて合図を送る。

ダルトはおそらくフェイを見ても誰だかわからないだろう。

ヘルメットに名前を書くか、昔の写真でも貼り付けておくしかない。

こうしてミルに接近し、インストールを行う。

ベルタはこのミッションに許される時間は最短で2分。最長でも4分と計算していた。

航海から3ヶ月たってフェイが4分を切ることができたのは10回に1度という成績だ。

実際に宇宙服を着用してからリアルタイムの待機時間を確保するフルミッションは週に1回で、

それは1日かがりだった。

「また死んだのね。」

フランカーの言葉はいつも容赦なかった。

起きて、食べて艦内チェック。

シミュレーション。

「馬鹿じゃないの。」

トレーニング。

食べて寝る。

次の日もまた次の日も同じ事の繰り返し。

喧嘩と口論は日所茶飯事だった。

船内菜園での野菜の出来不出来について。

意味のない生殖行為について。

食事当番やゴミ出しの手順。

(フランカーはこんなところでも分別を強要した。)

フェイが彼女の言葉にいらいらして壁を殴りつけたのは1度や2度ではない。

そしてそのたびに感じた。

こうした感情の起伏やストレスこそ、人間が二人で乗る意味があるというものだ。

刺激がないまま一人で乗っていたら確かに精神異常にもなるというものだ。

コンピュータとの会話やドリーマーではこうはいかないだろう。

彼女は実体があるのだから。

それにしても毎日シミュレーションだと気がおかしくなる。

1ヶ月も続けた頃だろう。

さすがのフランカーも黙っていられなくなったのだろう。

「いったいこのミッションにどういう意味があるのか教えてくださらないかしら。」

フランカーもタットの秘宝のことはある程度は知っているはずだ。

「ダルトが持っている、プログラムデータの回収よね。」

フェイは左腕のアザをフランカーに見せてターゲット・ミルの回収経緯を順番に話した。

今更隠し事をしてもはじまらない。

話し終えた時、フランカーは一言「理解できない。」と言った。

彼女の頭脳が優秀なことは間違いない。

しかし脳の容量は無限にあるわけではない。

エンジニアとして活動する際、彼女は無線LANネットワークを張り、

対応した量子コンピュータとリンクしてそのデータと処理能力を活用することができた。

人間離れしているのは当然のことだ。

今はシグナリオのメインコンピュータとしかリンクはできないが、

能力は惑星ユーランでも十指に入るほどの優秀なものだ。

そのデータと解析能力を持ってしてもわからないのである。

「どうやっても因果律に介入することは不可能だわ。

情報収集の手段や問題解決の処理手順が全くわからない。

というより、フェイ。あなたの願い、望みは何なの?

それがわからなければ答えの出しようがないでしょ。」

実際フェイはもう具体的な願い事など持っていなかった。

ここまできたらミルがそろったときにファザーがどういった奇蹟を起こすのか。

それを見たいだけだ。

「本当のこと言うと、自分でも願い事がなんだかわからないんだよね。」

フランカーは顎がはずれたのではないかといほど口を開けてパクパクした。

「本当の馬鹿だわ。

早く願い事を決めなさい。

そうね。代わりに私が決めてあげてもいいわね。」

願い事を考えているフランカーに背を向けてフェイは自室に戻った。

フランカーには、おそらくヒューマノイドには人間の「夢」を理解できないだろう。

人間はかつてファザーによって創られた人造人間の末裔だ。

そしてフランカーはその人間によって創られた人工生命体。

そう考えてフェイは少し身体を震わせた。

(人間はヒューマノイドの願い事をかなえることができるか。)

願い事によっては困難だろう。

ではファザーは?

その問いはタットの伝説自体に疑問を持つことだ。

「もはや信じる、信じないの世界か・・・」

週に1度のフルシミュレーションが終わった日。

フランカーが話しかけてきた。

「私はこのミッションでフェイがタルシス号に乗り移ってから何をすればいいのかな。」

フェイは言葉に詰まった。

フランカーはシグナリオに乗ったままだ。

Gコンは突入カプセルが射出されると数分と持たない。

フランカーは船とともにバラバラに分解されてしまうだろう。

「お祈りでもしようか。」

「誰に?」

「んー。量子コンピュータの神様でも良いし、ファザーでもいいわ。」

フェイはヒューマノイドに情が移っていることを認めたくはなかったが、それを抜きにしても彼女が不憫だった。

(だから彼女じゃなくてもっと死んでもいいような奴を乗せれば良かったんだ。)

ベルタの奴も本当は乗りたかったんじゃないかな。

そう考えてフェイは下を向いた。

(ベルタと1年間も一緒だと、やはり嫌だな。)

航海から10ヶ月目。

シグナリオの周囲を取り囲んでいた銀河の光は次第に前方へと収束し、

スターボウとなって淡い光りを投げかけていた。

そうした時、フランカーが身体の異常を訴えはじめた。

船体を貫通する放射線量が予定よりも大幅に増加していた。

それが二人の身体に深刻な事態を与えた。

二人は毎日メディカルルームに入り、診察を受けたがフランカーの放射線障害は日に日に悪化していった。

彼女の対放射線細胞の働きが弱くなっていたことが原因だった。

バイオ細胞と人間の体細胞との相性差が出たのかもしれなかった。

1週間後。

フランカーの体細胞は修復不可能な状態にまで大きなダメージを受けていることがわかった。

メディカルコンピュータはフランカーの命をあと1週間と診断した。

彼女はベッドに寝たきりになった。

体細胞のDNAが損傷を受けると正常な細胞が新しく再生されない。

フランカーは身体が痛むのか、うなされるようになり、

メディカルシステムは彼女の痛みがひどい時は意識がおちてしまうような強い薬剤を間髪を入れずに投入した。

フェイはシミュレーションを中止し、つきっきりで看病した。

しかし病状の悪化は早かった。

3日後、ベッドに寝たフランカーの顔は包帯で覆われていた。

顔の細胞再生能力が衰えたため、顔が崩れ始めているのだ。

通常EXXタイプは記憶域を外部メモリーに移植することが容易にできるが、

メモリーに保存することにどんな意味があるだろうか。

覚醒剤が切れて意識が戻るとフランカーはうわごとのようなしゃべり方で子どもの頃の話をするようになった。

はじめて花を見たときのこと。

自分が人間ではないと知ったときのショック。

人間の子どもにいじめられたこと。

セクハラを受けたこと。

子どもを生んでみたかったこと。

ヒューマノイドは人間と何処が違うのだろうか。

「私が死んだら顔は見ないで。

それと・・・あなたの夢がかなうことを祈ってる。」

フランカーが最後に言った言葉だ。

彼女は「夢」を理解していた。

フランカーの命が尽きると体はすぐに分解をはじめた。

フェイは彼女を遺体収納用の袋に入れると低温保存室に運び込んだ。

遺体収納袋が準備されていたということはこうしたケースが想定されていたことを意味していた。

実際のところ、フェイはフランカーを置き去りにしたままミッションを遂行する自信はなかった。

今までのシミュレーション。

フェイは何度も何度もフランカーを置き去りにして殺した。

その罪悪感から来る不安定な精神状態がミッションの成否に影響を及ぼしたことは明らかだ。

ミッションの前にフランカーが死ぬのも予定のうちだったのかとも思う。

もし、そうだとしても今更ヒッテやベルタを恨む気にはなれなかった。

メディカルシステムはフェイの余命をあと2年と診断した。

充分だ。

タルシス号にとりつけば、時間は3、4分しかないだろう。

シグナリオは光速の92%を突破し、スターボウは前方に小さくなっていった。

シールドディスプレイにはデブリの衝突がリアルタイムでグラフィック表示されている。

連続して広がるサークルの大小は衝突エネルギー値を示していた。

大きなデブリは衝突前にパルスレーザーで対応するがそれにも限界があった。

『第1斥力シールド破壊、進相ラム・ジェットシステムを始動』

シグナリオ艦首は星間物質を取り入れるための開口し、星間物質との抵抗値は大幅に減少した。

船の振動は一旦は小さくなった。

そして力強い加速を感じてフェイは緊張した。

『光速の95%』

この速度になるともうシグナリオからの脱出はできない。

加速度が増加すると振動は再び大きくなっていった。

いつ起きるかわからない大きなデブリとの衝突を心配しても仕方がない。

これもまた運任せといったところだ。

『目標速度まであと10日。』

あまり緊張していても仕方がないとわかってはいるが、身体は恐怖に震えていた。

2日後、破壊しきれなかった数十グラムの岩石が艦首に激突した。

その衝突エネルギーはシールドを突破して船体にダメージを与えた。

『第2斥力シールド破壊。第3シールドに移行』

「フランカー。今の対衝突エナジーはどれくらいだ。」

『フランカーはいません』

船のコンピュータ音声に抑揚がないのは救いだ。

余計な感情を持たなくて済むからだ。

『対衝突エネルギー 500億キロジュール・パー・グラムを突破』

『目標速度まであと5日』

フェイはシミュレーションルームには入らず、ヘッドディスプレイを装備して簡易シミュレーションを行った。

3分以内の成功率は60%を超えた。

外部時間は船内の2倍ほどで進んでいるはずだ。

『通信限界に入ります。

到達まで10年ほどかかりますが、外部にメッセージを発信しますか。』

「発信不要。」

返事の返ってこないメッセージを発信しても意味がない。

第3シールドは4日持ちこたえた。

『第4斥力シールド破壊。第5シールドに移行』

第4シールドは目標速度を達成してから4時間で破壊された。

シグナリオ船体の3分の1は星間物質の衝突によって崩れ去っていた。

残された最後のシールドとなったが、フェイはもう何も不安を感じなかった。

連続する危機に感覚が麻痺してしまったのだろう。

『シ限界突入まであと10時間』

もうスターボウは見えない。

ほぼ光速でブラックホールに向かうこの船を外部の観測者はどのように見ているのだろうか。

この船の軌道を観測すればブラックホールに突入することは明白だ。

外部の観察者からみればこの船はそろそろシ限界の境界で止まって張付いているように見えるかもしれない。

シグナリオを観測することでブラックホールに落ち込んだタルシス号も発見されるだろう。

それはシグナリオがブラックホールに突入した理由として知られるだろう。

ヒッテはどんなコメントを出すだろうか。

『シグナリオ。シ限界突入まであと10分を切りました。』

『カウントダウンを実施しますか?』

長々とカウントダウンを聞くのは気が進まなかった。

「フランカー。10秒前からでいいよ。」

『フランカーはいません。10秒前了解。』

このシグナリオのコンピュータにマインドチップを積んでいなかったのは正解だ。

フェイは胸のポケットに違和感を感じて何かを取り出した。

写真の入ったメモリーだった。

小さな薄いメモリー1枚。

「は。これが俺の人生の全ての記憶なんだな。」

『シ限界突入10秒前。』

・・・

『シグナリオ。シ限界突入します。』

9 ラストミッション

惑星ユーナス。

セントの街にある一番大きな屋敷では正装した多くの人々が帰り支度をしていた。

イマム総裁ヒッテの屋敷だった。

今日ヒッテは70歳になり、総裁の椅子を息子に譲った。

その祝賀会が終わり、客が帰った会場では片づけが行われていた。

ヒッテは妻のセリンと息子のカズマ、3人でテラスのテーブルついていた。

テラスから仰ぎ見た空に満天の星空が広がっていた。

フェイが出発してから35年。

フェイがシ限界に入ったところで彼の時間は凍結している。

この現実の世界では矢のように時間が過ぎているというのに。

総裁となったカズマは多忙な身の上だ。

あと2時間ほどでこの惑星を離れる予定になっていた。

ヒッテはお茶を一口飲んだ。

「フェイの奴は何してるかな。」

セリンは噴き出した。

「またそんなことを。フェイはまだシ限界に入ったばかり。」

(そう、兄さんはずっとそのまま。)

「死にに行くつもりか」と兄、フェイに言葉を浴びせたセリンだったが、

現実には自分やヒッテが彼よりも早く死んでしまうことに不思議な思いを感じていた。

「あなただって、フェイが帰ってくるとは思っていないのでしょう。」

セリンの言葉にヒッテはかすかに笑った。

「誰もあの太陽から生きて帰れる思っていなかった。

・・・私だけだよ。

フェイが帰ることを信じていたのは。」

「またその話。あなた本当に好きよね。」

ヒッテは思う。

あいつは自分がどれだけすごいことをしているのかをわかってなかった。

誰もが無理だと思うことを平気でやってのけたんだ。

今、フェイの時間は出発してから1年ほどしか経っていない。

俺は爺さんになり、セリンは婆さんになったよ。

息子のカズマがヒッテに聞いた。

「父さん、フェイ叔父は普段はどんな感じの人だったのかな。」

「あいつは。いつも弱音を吐いていたな。」

カズマは母親を見た。

セリンは何も言わなかった。

「父さん。他には何かないんですか。」

「たまに酒を飲んで馬鹿騒ぎをしてたな。」

カズマは苦笑いをした。

「それだけですか。」

ヒッテはカズマに小さな手帳を渡した。

「カズマ。フェイはイマムの恩人なんだ。

もしフェイが戻ってきた時にはイマムが迎えるんだ。

フェイのDNAは照合のために永久保存しておくようにな。」

「父さん、この手帳はなんだい?」

「お前に渡す。

フェイの遺品のメモリーが1枚貼り付けてある。

若い頃のわしの写真も入ってるぞ。

見てもいいがプリントアウトはするなよ。」

ヒッテはうれしそうに笑った。

いつかフェイが戻ってくることをヒッテは信じている。

セリンはそんな馬鹿げたことを本気で信じているヒッテを羨ましく思った。

ほどなくカズマは席を立ち、テーブルには老夫婦が二人だけとなった。

ヒッテは自分の父親から総裁職を引き継がれた時のことを思い出していた。

(今ならあの時の親父の気持ちも少し理解できるな。)

セリンは少し小さくなり寂しそうにしているヒッテを見た。

「馬鹿ね。」

小さな声でセリンはつぶやき、二人はまた星空を眺めた。

それから5年後。

ヒッテはセリンに看取られ、ストーコスの大学病院で亡くなった。

生まれ故郷のユーナスに小さな墓が建てられた。

故人の希望で碑文には「フェイの友人ヒッテ」と刻まれた。

イマムは100年以内に惑星環境を飛躍的に向上させる新技術を開発し、

総裁カズマは惑星フォーミング事業に乗り出した。

リスクが大きすぎると大手商社は敬遠していた分野だが、イマムはいくつかの惑星で実績をあげ、

社運をかけて打って出た。

フェイの出発から50年。

半世紀が経ち、彼のことを覚えている人間も少なくなっていった。

フェイのメモリーはすでに古いタイプであったためカズマは複製をつくり、肌身離さずに身につけていた。

光速船シグナリオ船内。

『3次元における時間1221時。方向10時32分。俯角20にタルシス号発見。

最終ミッションカウントダウン。』

コントロールルームにオレンジ色の照明が明滅した。

『減速まであと2時間』

「フランカー、この2時間は外部時間ではどれくらいだ?」

『フランカーはいません。』

数十年ということはないだろう。おそらく数百年か。

ヒッテも死んだだろう。

そしてセリンももうこの世にいないだろう。

彼らにしてみれば俺は幽霊みたいなものだ。

『減速1時間前、GコンGMM1移動開始。』

『フェイはただちに端末を接続してください。』

シグナリオ船体中央部にある巨大なGコンが大きく回転しながら前方に移動し、

船体から突入カプセルの一部が現れた。

フェイは突入に備えて船外活動用の宇宙服を着用した。

船体に張付いて行動するため、対放射線シールドが強化された宇宙服だったが極めて薄く加工されている。

フェイは突入カプセルに移動し、座席でケーブル類を装着しはじめた。

手が震えて思いのほか時間がかかるのがもどかしい。

フェイはタルシス号内部にあるターゲット・ミルの存在を感じていた。

減速のタイミングはまさにこの生体センサーにかかっていた。

ターゲット・ミルを感知するフェイの脳波をモニタリングしてタルシス号の位置を正確に把握し、

減速のタイミングをとるのである。

これは誤差が許されないタイミングを得るためにベルタが考案したシステムだった。

もちろん生体反応による伝達時間のロスも考慮されている。

『タルシス号の位置再計測。減速まであと5分』

連絡船タルシス号ブリッジ。

通信員が喉の奥に何かが引っかかったような声を出した。

「船体の圧壊まであと3分。Gコン出力は最大を維持。」

副長は笑っていた。

「こんな状況を味わったのは人類の歴史で我々が最初かと思うと、

こう、なにかぞくぞくしますなぁ。」

特等と1等船室の旅客に希望を打診すると2等のコールドスリーピングの空きはすぐに一杯になった。

現在、起きている旅客たちはバーチャル空間かドリーマーを利用している。

ごく一部の客だけが個室に閉じこもったままその時を待っていた。

祈っているのか、泣いているのか。

ブリッジにいるクルーたちはある意味それが羨ましかった。

「副長、君と一緒にこの船に乗れたことを誇りに思うよ。」

船長は制服の一番ボタンを外して大きく息を吸った。

おそらく死は一瞬で訪れるだろう。

ダルトは残されたわずかの時間を後悔と無念の中で過ごすのは嫌だった。

この高重力だ。

実感はなかったが、この1秒、この1分で外の世界はとんでもない時間が経過しているはずだった。

窓を開いていても何も見えるわけではない。

真っ黒だ。

光りは遙か後方に収束し、点のようになっているのだろうか。

俺も運がない。

あいつと一緒に2等船室にしておけば何も知らずに死んで行けたものを。

ミルの回収は息子、フェイのために良かれと思ってやったことだ。

いや、自分の願望のためか。

こうなれば仮にあの子が自分の秘密に気がついたとしてもどうなるものではない。

深い海の底やダーハンの砂の下。そして太陽。

常識的に考えてもどれ一つとして回収は難しい。

せめて一つだけでもと思って頑張ったが、結果がこれでは浮かばれない。

ダルトはフェイとセリン宛に書き進めた遺書を途中でやめた。

無駄なことだ。

借金を残してしまったことで子どもたちに苦労をかけたことが心苦しかった。

今頃はフェイもセリンも結婚して子どもがいるだろうか。

いや、もう死んでしまったに違いない。

それにしてファザーによるミルの配置は人間の知識では計り知れないものだ。

因果律を破るその仕組みを考えるとダルトは一つの結論に達するのである。

これはファザーのシミュレーションかゲームではないのかと。

ミルの件にしろ、そもそも願い事がかなうなどという超自然的なこと自体が現実のものではない。

あまりにも荒唐無稽だ。

だとすれば我々の人生や文明文化を含む世界全体は外の世界からファザーによって操作されている

擬似的な世界ということになる。

ファザーは我々が意識を持ち悩み苦しんでいることを知らないのか、興味がないのか。

いずれにしても人間にはわからんか・・・。

ダルトはミルを見た。

ファザーによって書かれた文字群の中にひときわ大きく書かれた文字。

そこには『あきらめるな』と書かれていた。

いったい何をあきらめるなというのか。

怒りと悲しみが混じり合った複雑な感情がダルトを支配した。

弱々しい音で最後の放送が入った。

『圧壊まであと1分。みなさん、さようなら。そしてありがとう。』

ダルトは窓をのぞき込んだ。

今更放射線にやられたところでどうということはない。

その時、真っ暗なはずの外に明るい光りが見えたような気がした。

「なんだ?」

ダルトは思わず窓をのぞき込んだ。

光速船シグナリオ。

シ限界に突入したシグナリオにはもう外部の時間も距離も意味をなさなかった。

船内時間を基準に全ては動いていた。

『シグナリオ減速』

それは突然やってきた。

秒速30万キロで飛行していた物体が秒速6万キロにまで急制動をかける。

GコンGMM1が前方に紫色の光を吐き出した。

巨大な蒼い炎に包まれたシグナリオの巨体はすさまじい力を受けて外壁のほとんどが吹き飛ばされた。

船体内部のフレームも飴のようにねじ曲がり一瞬で前方に飛ばされていく。

通常空間のように慣性エネルギーが働いているように見えるが定かではなかった。

シグナリオはGコンGMM1周辺の一画を残してほとんど崩れ去った。

「エネルギーを変換しきれなかったんだ。」

GMM1はフルパワーでうなりを上げ続けていた。

その衝撃の中、シグナリオから発せられる光に照らされたタルシス号の白い船体が浮かび上がった。

光速での1秒の誤差は30万キロに達する。

フェイの脳波を受けたシンクロナイザーは寸分の狂いもなくシグナリオを停止させた。

『突入ポッド射出。』

間髪を入れずにポッドがシグナリオを離れた。

ここからは秒刻みのミッションが進行する。

突入ポッドはタルシス号と完全に速度を合わせるためにエンジンの出力を調整しながら進んだ。

シグナリオとタルシス号のGコン発動エリアを渡る危険な飛行だ。

それらのエリアの間をつなぐために突入ポッドには小型のGコンが装備されていた。

突入ポッドの姿勢が不安定なままミッションは進行した。

『突入60秒前。位置に着いてください。』

ミッションに許される時間は、どれくらいあるのか。

それは突入ポッドとタルシス号が完全にランデブーしないとわからない。

ポッドに搭載したコンピュータはタルシス号のGコンエネルギーを解析中だ。

ここは暗闇の世界。

光源となる星がないため突入ポッドは閃光弾を打ち出した。

『突入10秒前』

フェイの座席の横がいきなり開口した。

射出口だ。

突入ポッドは時間通りタルシス号の側面、距離1メートルに接近した。

タルシス号の船体がフェイの視界一杯に広がっていた。

ポッドの横を進むタルシス号の速度は少しずつゆっくりとなっていく。

『5秒前・・・ 』

そして、タルシス号の船体が停止した。

その瞬間活動限界を表示するカウントダウン表示がバイザーに輝いた。

『活動限界時間は160秒』

背中を押されるようにしてフェイは船外に飛び出した。

同時に20発のハッキングポッドがタルシス号の船体に向けて撃ち込まれる。

「行くぞフランカー。」

フェイは空間に身をおどらせた。

ワイヤーに力をかけるとタルシス号に一度は張付いた吸着金具が剥がれ墜ちた。

フェイは艦尾に向けて20メートルほど滑り落ちた。

(これはまずい)

シミュレーションではこうしたケースで3分を切ったことはない。

『残130秒』

『129秒』

『128秒』

フェイは予備のワイヤーを確保したままバーニアを噴かした。

不安定な姿勢だった。

身体が一度スクロールしたが、艦尾から艦首方向に10メートルほど戻ることができた。

しかし、時間をとられた。

『残100秒』

(ハッキングはうまくいったのだろうか)

『ハッキングポッドは全て未到達。はじかれました。』

デブリとみなされてシールドではじかれたのか、Gコンの重力場の影響なのかはわからない。

いずれにしてもダルトにメッセージを伝える手段は失われた。

深刻な事態だ。

タルシス号の艦首の崩壊が始まっていた。

艦首の方からいくつか破片が飛んできてフェイのすぐ横を目にもとまらぬ速度で通り過ぎていく。

「ふうー。ふうー。」

フェイは予備のワイヤーに力を入れながらゆっくりと外壁をはい進んでいった。

思った通り1等コンパートメントの窓は全て閉じられているようだ。

(絶望的だ)

『残80秒』

『79秒』

『78秒』

10メートルが長い。

あと2列。

『60秒』

『59秒』

手足が滑って思うように進めない。

もどかしさと情けなさでフェイは泣きそうになった。

再び艦首から破片が飛んできた。

直撃コースだ。

フェイは思わず船に張付いて伏せた。

「ふうー。ふうー。」

破片は頭の数センチ上を通り過ぎたようだった。

呼吸が荒くなり、ドクドクという心臓の鼓動が体を震わせた。

『41秒』

『40秒』

『39秒』

この日のために何年も何年も、何度も何度もシミュレーションを重ねてきた。

これにそっくりな状況もあったはずだが、現実はどうだ。

「くそったれ。」

『30秒』

『29秒』

あと1列。

両手に力を込めて無理矢理体を引き寄せた。

葉書サイズほどの小さな窓のシャッターは開いていた。

フェイは身を乗り出して窓を覗いた。

22年前の世界だ。

向こうの世界から親父がのぞいていた。

『残20秒』。

『19秒』

記憶に残ったままの顔。

フェイは思わず叫んだ。

「親父ぃ。」

聞こえるはずはない。

(俺が何をしに来たのか、わかるか)

ダルトは歳をとった息子の姿を見て笑っていた。

『残10秒』

『9秒』

次の瞬間、小窓が何かでふさがれた。

ダルトがミルを取り出して窓の内側に貼り付けたのだ。

フェイの網膜にファザーの文字が焼き付いた。

瞬間、左腕に強烈な激痛が走り、体中の血液が沸騰したのではないかという痛みを感じて

フェイは船体から引き離された。

意識が遠ざかっていく中でフェイは崩壊していく白い船体を見たような気がした。

ファザーの声は、神の声は聞こえない。

漆黒の闇の中、聞こえるはずのない轟音を響かせながらフェイとタルシス号、

そして役目を終えたシグナリオの船体は消えていった。

全ての物体はキル14の潮汐力によって原子レベルにまで分解されていくのだろう。

10 フェイ

青い空に白い雲が浮かび、春の日差しを浴びた草が鮮やかな新緑を輝かせていた。

草原を爽やかな風が吹き抜けた。

土の匂い、草の匂いと頬に当たる風を感じて若い男は軽く声を上げて上半身を起こした。

どこまでも続く高原のまっただ中だった。

起伏があり、大きな丘が幾重にも重なり合っている地形だ。

そしてその風景には不釣り合いな人工的な太いパイプラインが遙か彼方まで延々と続いているのが

目に入った。

直径が10メートルもあるようなパイプだ。

男は軽い身のこなしで立ち上がると頭を振った。

身体が若返ったのか、手足の軽さが異常だった。

その男は一糸まとわずの姿で何も身につけていなかった。

ふらつく足取りでパイプラインに近づくと彼は耳をあてて液体が流れていることを確認した。

これが生きた施設ということは人が住んでいる星なのだろう。

継ぎ目のあたりに小さなプレートがあり、よく見ると文字が書いてあった。

よくわからない年号とイマムという文字が判別できた。

イマムというのはあのイマムなのだろうか。

男は少し考えてからパイプラインを上流に向かって歩き始めた。

管理のため定期的に人が通る小道ができていた。

周辺は小さな礫が多かったので、裸足の男はこの道をたどることにした。

しばらく歩くと小さな建物が見えた。

パイプの加圧装置を管理する建物なのだろう。

建物のドアは鍵がかかっていて誰もいなかった。

裏手に排水用の小さなポンプがあり、そのバルブに掃除用の雑巾が巻き付けてあったので、

はずして腰に巻いた。

干してあったサイズの合わない運動靴も借用した。

気温はそれなりに暖かかったが、高原の風は冷たかった。

何回かくしゃみをした男は服の代わりになりそうなものを探した。

どこからか飛ばされてきたのだろう。

土に半分埋まった毛布を見つけることができた。

男は毛布の端を思いきり引っ張ったが、埋まった毛布はびくともしない。

彼は石を使って小一時間もかけて土を掘り、砂を落として身体に巻いた。

とりあえず、これで誰かに見られても恥ずかしくない格好にはなった。

真っ裸よりはずいぶんとマシだ。

陽は天頂にあった。

喉が渇いていたが、この建物には外に水道の蛇口はないようだ。

男はふたたび歩き出した。

運動靴は少し小さかったので、かかとを踏んでスリッパのようにして歩いた。

浮浪者でもこんなみすぼらしい格好はしていないだろう。

だが、どうせ誰が見ているというわけでもない。

男はそう思い、少し笑いながら歩き続けた。

1時間ほどもほども歩いただろうか。

大きな古い家が3、4軒あるだけの集落に出た。

農家のようだった。

1軒の庭に見上げるばかりの巨木が立っていた。

男はその木にもたれかかって木陰に身体を沈めた。

風が吹き抜けてるたびに青い空を背景にした梢がさわさわと動くのが見えた。

耳を澄ませば鳥のさえずる声も聞こえてくる。

こういう風景は昔、ドリーマーで見たことがある。

「もしかするとドリーマーで夢をみているのかな。」

男がうとうとしていると、小さな女の子の姿が見えた。

この家の子どもだろうか。

「お婆ちゃん、変な人がいる。」

そりゃ身体に毛布を巻いただけの男を見たら誰だって変だと思うだろうさ。

女の子の後ろから人のよさそうな婆さんが現れた。

婆さんと呼ぶにはまだ若い。50歳前後の品の良さそうなご婦人だ。

「あらあら、こんな辺鄙なところにお客さんなの?。」

男が水を所望すると彼女は家の中に入るように手招いた。

家の中に入ると、ダイニングの椅子を薦められた。

「あなた、身体が冷え切ってるみたいね。」

彼女は水ではなく温かい飲み物を用意してくれた。

その熱い飲み物は蜂蜜酒のお湯割りのようだ。

身体の隅々にまで行き渡るような爽快感がありがたかった。

「1杯じゃ足りないわよねぇ。」

その言葉を聞いた女の子が小さなポットを運んできてくれた。

男は一息ついたところで部屋の中を見回した。

外観は確かに農家風ではあるが、内部は品の良い家具が揃っていて居心地が良かった。

お婆さんと呼ばれた女性は女の子を膝に抱き頭をなでている。

この女性は話し方と身体の動きに少し癖がある。

どことなくヒューマノイドっぽいと男は感じた。

「それで、あなたはどこから来たの。この星に住んでいる人なの?」

男は一つ咳払いをした。

「まず、飲み物にお礼を言います。

知りたいのはここが何処で、今はいつかということです。」

彼女は男の顔をじっと見た。

「あらあら、若いのにかわいそう。

坂の上にいい病院があるのよ。

腕の良い先生がいるから紹介してあげようかしら。」

そりゃそうだな。

逆の立場だとしたら俺も同じような事を言っただろうさ。

「ここはトルマという星のダルシムという村ですよ。

今日は215年の6月5日。」

男は記憶を掘り起こそうとした。

(トルマという星は知っているさ。

が、俺の知っているトルマは荒れ果てたステップが広がる星だ。

年号の215年というのはわけがわからない。)

「私はパープル。この子はミルダといいます。

この子の両親は町の会社で働いているのよ。」

男はさらに蜂蜜酒をグラスに注いだ。

ミルダが言った。

「お父さんとお母さんはイマムで働いてるの。」

「イマムという会社?」

パープルは哀れみの目で男を見た。

「イマムも知らない。

ほんとうにあなたはどこから来たんでしょう。

イマムがこの星をウォーター・フォーミングしたことも知らないわよね。」

(なんだって?)

「200年ほど前からずっと続いてる事業なんですよ。

あなたも見たでしょ。あのパイプライン。」

聞くとあのパイプラインは約1万キロメートルもの内陸に海水を送り込んでいるということだ。

大陸の中央部に巨大な人造湖を造り、長い時間をかけて気候を変えていったのだろう。

身体か暖まってきた男は腕をぽりぽりと掻いた。

「あら、あなた腕に変わったアザがあるわね。」

男ははっとして左腕を見た。

「違うわ。そっちじゃないわ。」

パープルは男の右腕をつかんでそのアザをじっと見た。

アザはアルコールを飲んだので浮き出たに違いない。

「昔ね。こんなアザをした人が奇蹟を起こしたという伝説があってね。」

「あたし知ってる。」

ミルダが元気に声を上げた。

男は笑いながら言った。

「タットの秘宝だろう。」

「違うよ。フェイの秘宝というんだよ。」

(は?フェイだって?)

「どんな話か聞かせて欲しいな。」

「ドラゴンを退治してから太陽に突っ込んでそこから脱出したの。」

(なんか、ごっちゃになってるぞ。)

「そしてフェイはね、いろいろな冒険をして最後はお金持ちになったの。」

(金持ちか。金持ちね。)

男はパタパタと毛布の端を振ってみた。

「それはいつ頃の話なんだい?」

「昔、昔ー。」

「ふふ。昔話だから。」

タットの秘宝の伝説も幾つもあった。

そのフェイとやらの伝説も他のバージョンがあるはずだ。

「パープルさん、フェイの伝説というのは他の結末はないんですか。」

「そうね。私が聞いた話では城のお姫様を助けたという結末もあったわね。」

(お姫様ねぇ。)

再び男は部屋の中を眺めた。

家の中には小さな盾や賞状がいくつかあり、家族の写真もあった。

そのなかにコーティングされた小さなメモリーが立て掛けてあった。

一瞬はっとしたが、自分のものではなかった。

「それは家に伝わる幸運の宝ものなのよ。」

毛布1枚ではあまりに気の毒だといわれて男物の服をいただいた。

ミルダの父親のものだろう。

「そういえばあなた、お名前は何ていうのかしら。」

男は一呼吸おいて言った。

「フェイ・クロミング。フェイでいいですよ。」

ミルダははしゃぎフェイの名前を連呼した。

夕暮れが迫っていた。

別れ際、フェイはパープルに聞いてみた。

「どうして行き倒れの俺のような男を家に上げたんです。

危険ですよ。今度からは警察に通報したほうがいいです。」

パープルは笑った。

「あなたこそ蜂蜜酒に何か入っているとは思わなかったの?」

フェイは笑いながら手を振って背を向けた。

「今夜は100年に1度の流星雨よ。願い事をかなえるチャンスかもしれないわよ。」

振り向くと二人が手を振っていた。

「フェイー。」

ミルダが叫んでいたのでフェイは大きく手を振って答えた。

さて、ファザーはまたやらかしてくれたか。

100年に一度選ばれるファザーの刻印。

また俺だ。

人の気配もない夕暮れの小道を歩きながらフェイは大声で笑った。

「わかってるじゃないか。

・・・そうさ。

俺はまた宝探しをしたかったんだ。」

過去のことはわからないが、それはそれだ。

空は次第に紫色に染まり明るい星がきらめきはじめていた。

天頂に銀河が浮かび上がってきた。

その星空を宇宙をフェイは振り仰いだ。

流れ星が一つ墜ちた。

そしてまた一つ。

流れ星は降り注ぐ雨のように光跡を引いて墜ち続けた。

(フェイズ・ドリーム 完)

フェイス・ドリーム目次に戻る

|