|

|

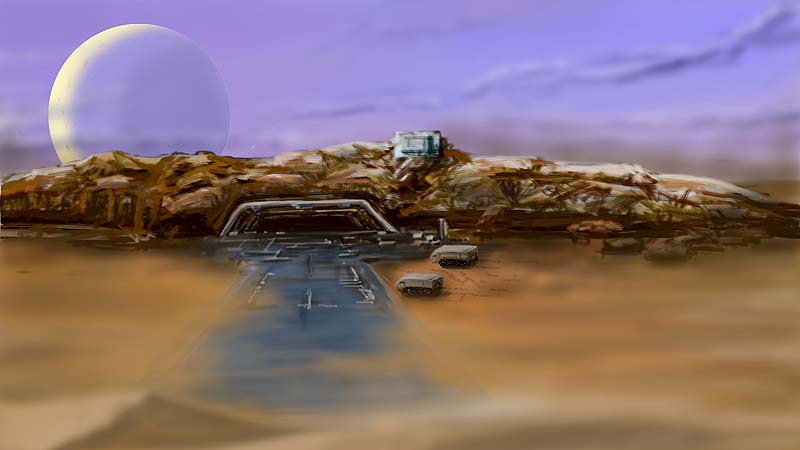

1.ダーハンL5

ダーハンL5は砂の星だ。

この星に水はない。

水の代わりにあるのは砂だ。

惑星のほぼ全域が深さ数千メートルといわれる砂に覆われていた。

ダーハンL5には3つの衛星がある。

2つの衛星は惑星の4分の1ほどの大きさで、その外側を回る衛星は少し大きく、距離が離れていた。

惑星は数十億年に及ぶ重力干渉と潮汐力によって地表がずたずたに引き裂かれ、

移動する岩の破片や砂嵐によって地表が浸食し砂漠化していた。

直径15000キロ、自転速度は約20時間で、赤道域を中心に絶えず強風が吹き荒れていた。

季節によっては秒速200メートルにもなるジェット気流が地表近くにまで降下し、

大量の砂塵を大気中に巻き上げた。

それは宇宙から見ても惑星の輪郭をぼかしてしまうほどに強烈な現象だった。

赤道域はあまりの強風のため、住むどころか近寄ることさえできなかった。

中緯度域においても風は人類の居住を阻んでいた。

人々は高緯度地帯に生存圏を求めたが、ここでも構造物を建てることはできなかった。

地殻の中で硬い部分が浸食をまぬがれてところどころに残っていた。

それがこの星の島だった。

人類はわずかに露出した岩盤の内部を掘り抜いて高緯度圏に町をつくった。

数ヶ月に1度、季節の変わり目に砂ブリザードがおさまる時期がある。

その時だけ惑星と軌道ステーションとを結ぶシャトルが飛んだ。

惑星表面に宇宙港をつくることは危険であったため、大型船は降下できなかった。

ダーハンL5の町の一つ、ザンテン。

他の町と同様に岩を掘り抜いてつくられた町だ。

狭いメインストリートが1本。

両側には小さな店が並んでいる。

店といってもドラッグストアが1軒だけ、あとは部品屋か缶詰屋、そして貴金属の取扱店だ。

そうした小さな店の奥が宿か薄汚れたホテル、または作業場になっていた。

天井も岩なので、大きな洞窟といった感じだ。

そこは人類が立てこもってレジスタンス活動を行うセットのようで快適という言葉とは縁のない世界だ。

この星で通貨はあまり信用されていなかった。

労働者は常に貴金属を持ち歩き、両替商で砂金か白金に換えてそれで支払いを済ませる仕組みだった。

この星の環境は最低だったが、中でも水がないことは致命的だった。

水は外部からの持ち込みか、乾燥した大気から無理矢理結露させたもの。

あるいは下水を再生した高度処理水だ。

この星では普通、水といえば処理水を意味した。

こんな星に人間が住んでいる理由は鉱石の採掘のためだった。

ここでは全てが砂になっているため、その比重によって鉱石が自然に精製され、

含有率が極めて高い鉱床がつくられていたのである。

ニッケルやマンガンだけでなく、貴金属の金や白金、

そしてレアメタルまでもが分離され帯状になって堆積している。

高価な鉱脈を発見できれば間違いなく、大金持ちになれた。

過去には一攫千金を狙って山師たちが集まり、賑わった時代もあった。

しかし、有益な鉱床は比重が大きいため地下深くにあった。

衛星の潮汐力によって月に1回程度海の潮が引くように砂が数十メートル、場所によっては数百メートルも引く。

その時、砂の底から鉱床が現れることがある。

もちろんそれは鉄のこともあればニッケルのこともある。

金や銀などの重金属が表面に現れることは極めてまれなことだ。

仮に運良く鉱床を見つけたところで、次の潮汐で再び砂に埋もれるまで、あまり時間がない。

しかもその間に砂嵐が吹けば作業は中断である。

極めて短時間しか採掘できないため、恒久施設をつくることはできなかった。

大型のサンド・モービルで現地に駆けつけてわずかばかりの鉱石をすくい取るのが精一杯である。

そのため鉱石は価値のあるものでなければ割に合わない。

過去、多くの山師たちが屑のような鉱石の中で途方に暮れ、

また多数の山師が金鉱石の採掘に時を忘れて砂に飲まれた。

一度行方不明になってしまえば、それきりだった。

この星には遭難者を救助する組織がなかったからである。

現在、この星にいる採掘者たちはスポンサーに雇われて働いている者ばかりだ。

何処かのスポンサーが博打を打つような感覚で、この星の山師に仕事を依頼する。

調査スタッフの質、人数、そして採掘期間は出資額によって決められる。

運良く価値のある鉱石を発見して持ち帰ることができれば、その2割は山師のものだ。

彼らは特殊なサンドモービルを所有していて、数ヶ月の契約で惑星の中を旅をするのである。

しかし、こんな辺鄙な星までスポンサーが出かけてきて彼らと直に接触することはない。

普通は代理人を通して交渉が行われていた。

ザンテンのメインストリートとなっている中央トンネルの終わりに1軒の薄汚れたカフェがあった。

フェイはその一番奥の席で薄い砂糖水を飲みながら、今日も情報を集めていた。

彼がこの星に降り立ったのは1ヶ月ほど前のことだった。

惑星の軌道上にあるステーションからシャトルで降りるとイマムから派遣されたコットンという男が迎えてくれた。

年の頃は30代後半に見えたが、頭の上部が薄くなっているのを見ると実際にはもう少し上かもしれない。

フェイは個人の顔色や服や靴から話題を引き出すことは大の苦手で、

いろいろと話をしてみてからでなければ会話を進めることができなかった。

社交とは無縁の農夫生活を送ってきたのだからしかたがない。

コットンもどちらかというと技術畑の人間らしく、人付き合いが得意ではなかった。

それでも彼は社命により1ヶ月ほど前に先行してこの星に出張し、代理人と交渉して山師グループと接触してい

た。

気の毒なことだ。

ヒッテはあれからHHDを売却してうまく借金を返すことができたようだ。

親父のテンダと仲直りをしたらしいが、謹慎処分を食らい休学中だった大学に戻っている。

今回の調査費用については、イマムが全て面倒を見てくれた。

贅沢さえしなければとりあえず金に困ることはない。

2人が宿にしたのはこの町で一軒しかない、水道付きのホテルだった。

コットンは、この町にある3つの山師グループのうち一番腕の立つキューブというチームの代理人と交渉を進め

ていた。

そのキューブは今から1週間ほど前に戻ってきたようだ。

彼らはいつもぎりぎりの状態で戻ってくるために、再出発までマシンのメンテナンス期間として1ヶ月くらいは空

けると聞いた。

戻ってきたチームには2、3週間はコンタクトしないのが慣例らしい。

うまく鉱石を見つけた時は馬鹿騒ぎをして満足に話しができないうえ、気が大きくなっているので、

値段の交渉で失敗する可能性が高い。

手ぶらで帰ってきた時はさらに危険だ。

いずれにしても少し頭を冷やす時間が必要だった。

カフェに集まった労働者はみな暗い顔をしていた。

好きでこんな星で働くはずもない。

多額の借金のカタに売り飛ばされた者。

犯罪者。

騙されて連れて来られた者。

皆なにかしらの過去を持ち、事情を背負っていた。

フェイにしてみても金で解決できれば、こんな星に来て危険は冒したくない。

しかし、ターゲット・ミルはフェイが直接動かなければ発見することが難しそうだった。

ミルは確かにこの星にあったが、大量の砂の移動とともにそれは深い砂の中に埋もれてしまっているようだ。

水も食料もないこの星は金のない者にはとことん厳しい。

ここには気の利いた工場のひとつもないため、働き口がなくタコ部屋を斡旋する組織もなかった。

サンドモービルそのものが逃げ場のないタコ部屋だったが。

この星で最後の有り金を使ってしまった者は自分の体と引き替えにわずかばかりのお金を手に入れることが

できた。

それはこの星特有の慈悲の形なのかもしれない。

そうした奴は両替商でその旨を告げるとわずかな金と引き替えに腕に丸い焼き印を押される。

この焼き印を押された者は2日以内に処理場に出頭しなければならない。

それまでは何をしようと自由である。

ただし町から出ることは許されない。

たいていの人間は飲み食いをして過ごし、最後は酒を飲んでふらふらになりながら処理場へたどりつく。

彼はそこでバラバラに分解され、水分は再処理水、体はプロテインとカルシウム、そしてサプリメントなどに

加工されて町の売店に回されるのである。

文字通り体を売ってしまうわけだ。

だからこの星には焼却場も墓地もなかった。

星から出て行けなかった者は遭難者を除いて皆、死ぬと水と食料に換えられた。

小さな店や個人の住居には水道がなかった。

ホテルの水道が別料金になっているのは水が高価だからだ。

そしてホテルの水道水といえどもそれは処理水であり、生活排水や屎尿が使われていた。

フェイは最初にこの話を聞いたとき、シャワーを浴びる気もしなかった。

水ばかりの星から来た彼にしてみれば、信じがたいことだった。

それでもカフェでコーヒーを飲むうちに「水は水」と割り切った。

人は環境にすぐ慣れてしまうらしい。

この日、フェイは酔っぱらいからキューブの情報を聞き出すことができた。

彼らは収穫がなかったようだ。

2、3日もしたらリーダーと連絡を取った方が良いだろう。

フェイは携帯端末を取り出して液晶画面を眺めたが、新しい情報はなかった。

妹は学校を卒業してからイマムで働いていた。

受付で愛想を振りまいているのか、オフィスでコピーをとっているのか、さっぱりわからない。

最近は妹からの音沙汰がさっぱりない。

2.キューブのワッタル

ザンテンは洞窟の町だが、港町の雰囲気をもっていた。

鉱石を探しに行くサンドモービルは船、搭乗員は船乗りと呼ばれていた。

船が石を積んで無事に還ってくると町には市が立ち、大いに賑わった。

金やレアメタルの時はチームの取り分も多く、船乗りが散財するからである。

しかし今回キューブは手ぶらで還ったということで、町の中はいつもと変わらない静けさだった。

フェイはコットンとともにキューブのリーダーを訪ねた。

今回は代理人を通さない直接交渉だ。

メインストリートと併走するトンネルを何本か奥に入った一区画が彼らの拠点。

掘ったままの洞窟のような資材置き場が事務所をかねていた。

2、3人の作業人がケーブルの整理をしているようだった。

リーダーの名はワッタルといい、チームを率いている長にしては若く見えた。

やけどの痕か刃物の傷か不明だったが、頬が少し引きつっているのが印象的だ。

ワッタルは契約書を眺めながら貧乏揺すりを繰り返していた。

「仕事は金銭的には問題はねぇが。

目的は調査・・・

調査ってのはなんの調査だよ。」

コットンが彼に説明した。

「本社から伝えられているのは、ここにいるフェイを一緒に連れて行って小さなプレートを探すということだ。

鉱石の採掘ではない。」

「何のプレートだ? それはどこにある? 正確な場所は?

それがわからなければ探しようがねぇだろう。

ちゃんと説明してもらわなければ仕事はできねぇ。メンバーになんて言う?」

この男の言うことも理解できる。

砂の海を彷徨うのは命がけの仕事だ。

何を探しているのかもわからないまま荒海に乗り出す漁師はいない。

成功報酬は金の採掘に相当する割の良いものだったが、それもうさんくささの要因なのだろう。

フェイにしても、ここでタットの秘宝のことをバラすわけにはいかなかった。

山師グループにそんな話が伝わったらどんな騒動が起きるかわかったものではない。

コットンがふたたび説得を試みた。

「話としては悪くないと思う。

採掘作業がないから外部作業もない。

プレートの場所が確定できれば契約の満額を補償しよう。

もし、回収に成功すれば50%増しでどうだ。」

ここでフェイが補足を加えた。

「プレートを探す機材はこちらから持ち込む。

サンドモービルで1ヶ月間、指定された区域を行き来して調査する。基本的にはそれだけなんだ。」

説明しながらフェイは頭の中で舌打ちをしていた。

俺たちでは交渉は無理だ。

山師相手にこんな説得力のない話は通じないだろう。

ワッタルは契約書の最後に添付された地図をペンの先でコツコツ叩きながらフェイの方を向いた。

「この依頼はどこかおかしい。依頼主が直接来るのも変だ。

それに探すところは赤道に近いところだ。

大金を使って板切れ1枚探すというのも気にいらねぇ。

それにあんたも船に乗せて行けと。

ははっ。

死んだらどうすんだよ。」

彼はペンで契約書に大きな×印を書いてコットンに突き返した。

「こんな依頼は誰も受けねぇよ。とっとと帰りな。馬鹿野郎。」

怒りに震えるコットンを連れてフェイは宿に戻った。

「畜生。この1ヶ月、この星で粘ったのに。あいつ。何様だ。」

珍しくコットンがアルコールの高い地ビールに手を出していた。

こんな宿でもテレビくらいはある。

しかし、番組は貴金属や各種鉱石の相場のグラフが延々と流れるやつだけだった。

ローカルニュースがあったところで面白いとは思えないが。

フェイが持ち込んだフリーズドライのつまみを肴にコットンは次々とビールの缶に手を出した。

考えてみればコットンもかわいそうな奴だ。

タットのことも知らず、ただ本社からの指示書だけで動いているのだから。

明日になれば彼はイマムに日報と報告書を送らなければならない。

「畜生。なんて書けばいいんだ。」

そんな声が聞こえたかと思うと、いびきが聞こえてきた。

気の毒な奴だが、いびきをかくやつはうるさい。

明日から部屋を別々にしてもらおう。

客室には窓がついていたが洞窟の中なので、もちろん外が見えるわけではない。

カーテンを寄せると壁に草原の風景らしき絵がなぐり描きされていた、

次の日の午後、コットンは本社に直接報告するために情報センターに出かけた。

そこには出力の大きなアンテナがあり、衛星ステーションを経由して他の星と連絡をとることができた。

フェイはいつものカフェで考えをまとめようとしていたが、無駄に時間ばかりが過ぎていった。

あと2日もすれば貨物便で電波探査器が送られてくるはずだ。

洞窟の中にいると、外光が入らないので時間の感覚が狂う。

外はまだ明るいのだろうか。

もう暗いのだろうか。

フェイがため息をついた時だった。

カウンターに座っていた男が突然床に崩れ落ちた。

しかし、カフェの店内はそんなことに誰も興味を示さなかった。

何事もないように静かなものだ。

マスターがカウンターから回ってきて、男の顔を平手で軽く叩いた。

「ソイル。起きろ。時間だぞ。」

ソイルと呼ばれた男は、薄汚れたネズミのような奴だった。

マスターはのぞき込むフェイに気がついた。

「旦那、これ。見なよ。」

彼はそういうとソイルの腕を軽く持ちあげた。

袖口から赤く腫れあがった丸い焼き印が見えた。

「こいつさ、ソイルっていうんだけど、もう2日たったんだ。

処理場に行く時間だってのに臆病風に吹かれてさ。」

フェイはその丸い焼き印をじっと見た。

そうか、彼はこれから処理場で水分に加工されるのか。

「こいつさ、昔は腕の良い船乗りだったんだけどな。

金のあるうちにここを出ろって言ったんだが、博打にはまってな。」

話の最後の方はほとんど聞き取れないくらいに小さかった。

フェイは倒れているソイルという男をじっと見た。

世の中にはこういう人生の終わり方もあるのだ。

彼は水分になり、俺たちがまたそれを飲むことになるのか・・・

「もう、お迎えが来るだろう。」

狭い町だ。

焼き印が押された人間に逃げ場はない。

これが死体であっても処理工場では何も困らない。

ただの材料だからだ。

店の入り口の方からモーターカーの小さな音が聞こえた。

その直後に薄緑の制服を着た処理工場の職員が2名、店の中に入ってきた。

「手間とらせるなよ。」

職員は2人がかりでソイルを起こし、吐瀉で店を汚していないことを確認した。

泣くようなうなり声を上げるソイルを両側から支えて職員は店を出ようとした。

フェイはその時「・・・キューブで・・なにか」というつぶやきを聞いた。

彼はマスターに聞いてみた。

「あのソイルって奴はキューブの船に乗ってたのかい?」

マスターが頷くのを見るとフェイは店から飛び出した。

男はモーターカーのハッチに物のように投げ込まれようとしているところだ。

「ちょっと、待ってくれ。」

焼き印を入れた人間を命乞いをする場合、彼が支払った金額の10倍が相場だった。

金額的にはフェイが宿にしているホテルの10日分くらいの金額くらいだろうか。

フェイは泥酔したソイルを両替商のところに連れて行き、焼き印の上からさらに×印の焼き印を重ねた。

信じられないことだが、ソイルは酒の飲み過ぎで痛みを感じなかったらしい。

フェイは処理場の職員にチップをはずみ、ソイルをホテルまで運び込んだ。

「さて、これからどうしたものか。」

コットンはフェイを待っている間にまたビールを飲んでいたのだろう。

テレビを付けっぱなしのまま、ベッドの中でいびきをかいていた。

ソイルはどれほどの深酒をしたものか、今だに意識不明で体からは嫌な臭いがした。

フェイは自分のベッドにソイルを寝かせて布団をかぶせ、フロントに足を運んで自分用にとなりの部屋をとった。

「くっくっくっ。」

明日の朝はひと騒動だろう。

馬鹿なことをしたとは思うが、こいつは少し愉快だ。

その夜、2人の部屋からはカエルの合唱よろしくしばらくいびきが聞こえていた。

翌朝、カラスのようにやかましい声で目が覚めた。

何が起こったのかは聞くまでもない。

フェイが2人の部屋に入るとコットンがしがみついてきた。

「ああ、フェイ。あんたが一晩でネズミ男に変身したのかと思ったよ。」

(コットンは意外と肝っ玉が小さい奴なんだな。)

とにかく、ソイルに事情を説明しなければならない。

本当なら彼は処理されている時間だからだ。

ソイルは静かな男だった。

彼は確かにキューブの船に乗っていた。

約4年間、ワッタルの元で働いていたが、前回は体をこわして船には乗らなかったらしい。

今回、ベテラン勢が2、3人抜けたキューブは何の収穫もなかった。

手ぶらで帰ったワッタルはスポンサーと衝突し、残りの半金を受け取ることができなかった。

スポンサーは金もないのに鉱石の儲けをあてにして無理な採石を依頼したらしい。

博打で有り金をなくしたソイルはキューブが港に着いた日にワッタルに借金を申し込んだらしかった。

「廃業の危機だから金は貸せないと言われた。」

ソイルはそう言って不安そうな目でフェイを見た。

処理される人間の身元引受人は基本的に生殺与奪権を握っていることになる。

「ソイル。俺たちがお前を雇おう。一緒にキューブの船に乗ろう。」

そしてフェイは続けて言った。

「だから、今すぐ風呂に入れ。臭くてたまらないぞ。」

ソイルが風呂場に行くとコットンが神妙な顔つきでこちらを見ていた。

「上司になんて報告すればいいんだ?」

昨日の連絡でコットンは最終的には現場判断、フェイの指示に従うように言われたらしい。

金額的には好きにしていいというおまけつきで。

風呂からしゃくり上げるような声が聞こえてきた。

ソイルが泣いているのだろう。

無理もない。

彼が使っている水は、誰かの体から搾り取られた水かもしれないのだから。

とにかく、今日もう一度ワッタルのところに行ってみよう。

ソイルを一緒に連れて行ったのは正解だった。

プレート調査の件は上からの命令で、その正体は現場サイドでは知らないことだと押し通した。

そして最後にはやはり金の上乗せがものをいった。

フェイはソイルとともにキューブのサンドモービルに乗り込むことになった。

3.緯度20度の嵐

キューブのサンドモービルはかなりの年代物だった。

建設機械のようなこの大きなマシンはキャタピラで走行し、

採掘装置や乗員の居住空間をもった潜水艦のような形をしていた。

採掘調査の乗組員は通常は10人程度であったが、今回は基本的に鉱石は採らないので、6人となった。

船長のワッタル、副長兼気象士は気難しそうなイズマ、航海士は若いヨッホ、探査士にソイルネズミ、

機関長はネットという爺さん、そしてアドバイザーのフェイである。

プレートの調査は2ヶ月程の航海となる。

緯度60度のザンテンから東南に約10日かけて5000キロメートルを走破する。

目的地は緯度20度。

かなりの強風が吹き荒れるところだ。

ここで待機を入れて1ヶ月の調査を行う。

往復の燃料がもたないため、調査後、北東に5000キロ移動してカルデという町で燃料を補給する。

そして約5000キロ西進してザンテンに戻ってくるというスケジュールだ。

鉱石を積まないので、船は軽い。

それでも通常よりも長い航海のため、食料と水、そして燃料は膨大な量になった。

船員は通常5人が運転席に座る。

機関長のネットだけがエンジンルームだ。

フェイは自分の乗る船の構造をよく覚えるためにソイルと毎日船内を見て回った。

船の中央には鉱石を素早く採掘するための小型のアンローダとベルトコンベア、分別機が収納されていた。

鉱石は鍵のかかる貯蔵庫に入れる。

今回、その貯蔵庫には水と食料が積んである。

ソイルの腕の火傷は治りかけで痒いのだろう。

彼はまだ包帯をしている腕を服の上から時々こする仕草をした。

倉庫を歩きながらフェイはソイルに聞いてみた。

「もし、今回の調査中に金の鉱脈にぶつかったら、どうする?」

ソイルはきょとんとした顔をした。

「採るに決まってるだろ。倉庫はカラなんだぜ。」

「今回は採掘じゃなくて調査だということを聞いてなかったのか?

お前さんは俺の助手をして電波を調べるんだぞ。」

ターゲット・ミルは特殊な電波を発しているはずだ。

だが、それは極めて微弱である。

仮にウラン鉱脈のような放射性物質の鉱床にまぎれてしまえば、探すのを諦めるしかない。

「だって、お宝が目の前にあるのに採らないってのはおかしいよ。」

ソイルはぶつぶつ言っていたが、今回のような依頼は過去に1度もなかったのようだ。

金と引き替えに命を売る羽目になったソイルにしてみれば無理もないか。

彼だけではない。

山師連中の心の中はいつも金のことしかない。

フェイは今回の調査で金目の鉱石に遭遇しないことを願わずにはいられなかった。

モービルでも水分はもちろん循環処理されるが、遭難などの有事も想定される。

その時のために、船内には人間から水分と栄養分を分離する装置が備え付けられていた。

それはシャワールームほどの大きさの部屋で、ドアはたちの悪い落書きが殴り書きされていた。

その際は死んだ者、体の弱っている者から順に処理されることになっていた。

該当者がいない時はくじ引きで負けた者が残った者に体を提供する。

モービルに乗る船員は処理に関する契約も取り交わす決まりだ。

船乗りたちは酒場で酔っぱらっていても遭難時の惨状を語らない。

この町にも遭難の経験者は何人かいるはずだったが、その話は町ではタブーだった。

出発までの1ヶ月はあっという間だった。

赤道域に降りていたジェット気流が上空に上がったという情報を得て、

我々のサンドモービル「砂漠のネズミ号」は早朝に出発した。

見送りはコットンとカフェの親父の2人だった。

出発の合図があるわけでもなく、全員が配置につくと「砂漠のネズミ号」は低いうなりを上げて動き出した。

町を出るとまわりは道なき砂漠だ。

モービルの平均速度は時速40キロメートル。

航海士のヨッホが鼻歌を歌いながら数値を入力していった。

入力が終わると10時間は自動運転で走ることができる。

副長のイズマとソイルがリズム感のない歌らしきものを口ずさんでいた。

船出の時に唄う呪文のようなものだと聞いた。

男ばかりのむさ苦しい船内だ。3時間も経つとイズマは居眠りをはじめ、ワッタルも本を開いて読み始めた。

フェイは嫌がるソイルを連れて甲板に出てみた。

船の上はレーダー施設があるが、その横にメンテナンス用のハッチがあり、そこから甲板に出ることができた。

外は湿度のない爽やかな乾いた風が吹いていた。

高さ10メートルを超えるモービルの甲板からの展望は素晴らしかった。

どこまでも広がる砂漠。

風によって作られた風紋や波のように見える不思議な形の砂の波が海のように見えた。

「ここは本当に海なんだな。」

もちろんそれはあの、湿度が高く波に揺れる水の星、ユーナスの海とは違う。

ソイルが船内に戻ってもフェイはしばらく外を眺めていた。

陽が沈もうとしていた。

大気中に大量の微粒子があるため、その夕陽は圧巻だった。

地平の赤色がまだ青みが残っていた空を急速に染めていくのが見えた。

その赤色は次第に濃くなっていき、ついには空全域が真っ赤に染まった。

「赤い。何もかもが赤い。」

赤と黒のコントラストが砂の波を彫刻のように立体的に浮き出した。

雲一つない赤い空はかすかなグラデーションをともなって、

どこまでも深く、どこまでも果てしなかった。

砂の山の連なりを眺めていたフェイはこの時、不思議な感覚を覚えた。

既視感だろうか。

(俺は昔ここに来たことがあるのだろうか。)

そんな気がした。

15時間走行を続けると8時間ほど機関を止めてエンジンのメンテナンスを行う。

ここではまめに掃除をしないと隙間から入った微細な砂が溜まる一方だ。

3人がかりでブロアーを使って砂を吹き飛ばし、主要パーツの点検が終わると食事だ。

運転室で6人全員揃っての食事。

音楽もなければ、外の音も聞こえない。

初日は誰も口をきかなかった。

そして誰も唄わなかった。

それでも3日もたつとポツポツと会話が出始めた。

毎日黙って座っているだけの生活は精神的にストレスが蓄積する。

そして次の日からはどんちゃん騒ぎだった。

「うひー。お前、それ馬鹿よ、馬鹿。」

「ばかばか言うな、馬鹿野郎。」

こうした連中にはビールのような水分の多い酒では駄目だ。

スピリッツのような蒸留酒かドラッグをやってハイになるのである。

どうせ目的地までまだ6日もかかる。

その間は何もすることがないから、少しくらい騒いでもどうということはない。

むっつりしていたフェイですらいつの間にか引き込まれて彼らと一緒に馬鹿笑いをして肩をたたき合っていた。

「この船に女はいないのかよ?」

「女を乗せると竜巻に襲われるんだぜ。」

「そりゃ迷信。め、い、し、ん。」

機関長のネットが空缶を思いきり叩きはじめた。

「じじい、うるせー。鼓膜が破れるー。」

「ぎゃははは。」

もし酒と薬が入っていなければ狂人の集会だ。

「女はパニックを起こすから駄目だよな。」

「だったらよ、泣きわめく男がいたらどうなるよー。」

「そんな奴は水よ、水。水にされてみんなに飲まれちまうのよ。」

「ぐはははー。水野郎が。」

なんか、海に潜ったときにも同じような話をしたのは気のせいか・・・

翌朝、フェイは激しい頭痛と吐き気に襲われて閉口した。

やつらは俺の飲み物の中にドラッグを入れたに違いない。

「・・・くそっ。馬鹿野郎どもが。」

9日目。

クラックの迂回や多少の砂嵐に見舞われはしたが、船は順調に目的地に近づき、

道は残り100キロほどとなった。

食料も水も十分にあり、病人もいなかった。

フェイはターゲット・ミルからの電波を受信する装置の調整をはじめた。

この装置は彼の故郷ユーナスから運んできたものだ。

それはスチール製の箱に収められ、運転室の後方にボルトで固定されていた。

明日はソイルにレクチャーだ。

今回の調査はとにかくミルの位置を特定することだ。

フェイは電源を接続した装置が正常に作動することを確認した。

ミルをうまく回収ができればいうことがない。

(ミルを自分の手に取って見たい。)

どんな色なのだろう、どんな質感なのだろう。

文字が書いてあるのだろうか。

ミルについての資料は皆無だ。誰も見たものはいない。

ファザーが残した遺物だ。

人類にとっておそらくこの世のどんな宝石も足下にも及ばない天文学的な価値だ。

それを考えただけでフェイの心臓は高鳴った。

この星では静止軌道上に通信衛星がないため町の情報センター以外では電話やウェブが使えなかった。

シャトルが行き来する軌道ステーションは10時間ほどで惑星を1周している。

モービルは遙か上空を飛ぶステーションと短時間通信を行い、数分という時間で気象情報をダウンロードした。

この日もイズマが解凍した気象データをにらんでいた。

ジェット気流は上空に上がり、今は季節風も収まっている季節だ。

しかし、データは嵐の兆候を示していた。

午後になって船長のワッタルが全員を集めた。

「嵐が来る。それも強烈なやつだ。

硬そうな地盤が出ているところを探して避難態勢をとる。

嵐をやり過ごしてから再出発の計画を練ろう。」

「砂漠のネズミ号」は時々止まっては船底の爆信センサーを作動させて地中の密度を計測した。

これは地面に突き刺した管の中で炸薬を爆発させ、その反射を計測するものだ。

それによって密度の高い地山の位置をつかむことができる。

風速200メートル級のジェット気流が低空まで降りてきた。

数時間後、地山が比較的浅いところに点在する地帯に入ったところで風が強くなった。

風でモービルの巨体が揺れ、キャタピラで走行しているにもかかわらず直進が困難になってきたのがわかった。

「外の風速はどれくらいか。」

「風速50メートル以上。視界ゼロメートル。まだ始まったばかりだ。」

バラバラバラ・・・

小石が叩きつけている音が聞こえてきた。

モービルの運転席は隔壁に囲まれた中にある。

風を感じるはずはないのだが、席に着いた5人には吹きすさぶ砂のブリザードが見えたような気がした。

機関室からネットの声が聞こえた。

「エンジン出力最大でも速度が10キロしか出ない。限界近いぞ。」

「風速上昇70メートルだ。」

このあたりは比較的地盤が固いため、砂に埋まることはないと思うが、砂を吹き付けられるのが問題だ。

このモービルには走行用とは別に船の両舷に4基の非常用キャタピラが取付けられている。

仮に砂に埋没しても自力で脱出できるはずだ。

突然、キュオーンッという何かを切り裂くような音が通り過ぎていった。

一瞬その音の方に船体が引っ張られる感じがした。

「なんだ。今の音は。」

「巨大な竜巻だ!。信じられない大きさだ。」

「外風速は150メートルを突破して上昇中。」

「機関停止。全員シートベルト装着。」

船が止まってすぐ、大きな振動が襲いかかってきた。

そして岩石がぶつかったような轟音が船内に響いた。

キャオーンッ。

直後に狂女の悲鳴のような声が大音響で聞こえてきた。

耳鳴りに全員が耳を堅くふさいだ。

航海士のヨッホが叫んだ。

「これは、まさか。」

イズマの目は風速計のデータに釘付けになった。

「ソニックブームかっ。」

ドーンという衝撃波が来た。

ただでさえ外は秒速200メートルという風速である。

そこに砂を巻き上げた巨大な竜巻が複数個発生していた。

その竜巻の回転によって風速が音速を超えたらしい。

竜巻の中は完全な真空になっているだろう。

巨大な竜巻の直径がどれほどの大きさかは予測できないが、直撃を食らえば

サンドモービルごときは空中に吸い上げられてバラバラになるだろう。

風の音は今やバリバリという騒音に変わり、時々周波数の高い耳障りな音が聞こえていた。

ワッタルが航海士に指示を出した。

「全アンカー投錨!」

「艦底振動アンカーも続けて投錨。」

サンドモービルのアンカーは投錨されると振幅の短い振動をして砂の中に潜っていく。

4つのメインアンカーと、非常時に使われる艦底大型アンカーが次々に潜行していった。

「できる限り砂に潜るんだ。竜巻にもって行かれるぞ。」

気圧が低下したのせいだろうか。全員の目は赤く血走っていた。耳も聞こえない。

過去、竜巻で遭難したモービルもあった。

しかしそうした事故の調査は行われたことがない。

そして緯度20度の巨大竜巻に襲われて生き残ったという話も聞いたことがなかった。

「4時方向第3アンカー、アンカー岩盤に接触。ロックかける。」

「後進だ、後進かけろ。」

大声を張り上げているようなのだが、それは遠くから聞こえてくるようにしか聞こえなかった。

船体に少しずつ角度がつき始めた。

艦尾が沈みはじめ、艦首が持ち上がっていく。

風に当たる面積を少なくするために船は後部3分の1を砂に沈めた。

船長と航海士は座席でシートベルトで固定されていたが、他の3人は簡易タイプのベルトが切れて床を滑り、

壁に押しつけられた。

そこにキャスター付きの工具箱やテーブルが滑り落ちてくた。

「いててて。」

ソイルが四つん這いになってファザーに祈っていた。

「斜度30度。船体固定した。」

その時、巻き上げられた大きな礫がぶつかったのだろう。

ゴウンという音とともに船は激しく揺すぶられて斜度がさらにきつくなった。

船内の照明がおちて非常灯に切り替わった。

激しい音と振動は5分くらいも続いただろうか。

運転席の5人は全員耳を押さえて気圧の変化に耐えていた。

「耳が痛てー。」

「吐きそうだ。吐く吐く。」

ソイルが騒いでいるのがどこからか聞こえてきた。

「吐くなっ。吐いたら殺す。」

ソイルは誰かに怒鳴られていた。

機関室のネット爺さんは大丈夫だろうか。

薄暗いオレンジ色の非常灯に目が慣れた頃、巨大な竜巻は通り過ぎた。

ワッタルの声が飛んだ。

「ヨッホ!船の状態はどうだ。」

「エンジン緊急停止状態。側部左舷キャタピラに損傷。

電源はバッテリーに切り替わってる。」

「船の角度はどうだ?」

「35度か、ちょい上。」

船の電力はエンジンを動かして発電している。

しかし、エンジンの限界斜度は約30度までで、それを超えると停止してしまう。

発電室に設置された非常用発電機も同様で、これほど傾斜がつくと動かすことができない。

竜巻がおさまると、「砂漠のネズミ号」はただちに岩盤に固定した後部アンカーを揚げた。

そして前方に展開したアンカーを振動で沈下させ、アンカーチェーンを引き込んで船を水平に戻した。

幸いアンカーを引き込む電力はバッテリーで何とかなった。

「ネット。機関室の状況はどうか。エンジンは無事か。ネット?」

機関室から反応はなかった。

直ちに全員が機関室に向かった。

途中から通路は砂だらけで、機関室付近にうっすらと外光が差し込んでいるのが見えた。

その外壁には50センチ四方の穴が開いていた。

室内は拳ほどの大きさの礫が四散し、エンジンには大きな傷が付いていて砂だらけだ。

「ネットどこだ。」

爺さんの姿はない。

どうやら竜巻によって外壁が破壊された時に大きな礫がいくつも飛び込み、

それが室内で弾丸のように跳弾したらしい。

ネットの体はバラバラに粉砕されて、この小さな穴から外に吸い出されてしまったのだろう。

船のエンジンは完全に破壊されていた。

「砂漠のネズミ号」は緯度20度で遭難したのだ。

(第2部 part2に続く)

フェイズ・ドリーム第2部 part2へ

フェイス・ドリーム目次に戻る

|