|

|

| �@�t�F�C�Y�E�h���[���@��R�� �@���������P |

�@�P�@�G���U���n��

�@�f�����[�i�X�̎s��̕Ћ��Ɉꌬ�̐肢����������B

�@�X�[�k����̐肢�������B

�@�[���A�s�ꂪ�ł����₩�ȍ��ł��������A�����̌˂͌ł�������Ă����B

�@���ł̓t�F�C�A�q�b�e�A�e���_�A�����ăX�[�k����̂S�l�������ȃe�[�u�����͂�œ�������Ă����B

�@�^�b�g�̔�������S�̃~���̂����Q�܂ł̓C���X�g�[�����ꂽ�B

�@�u���̐����[�i�X�v�Ɓu���̐��_�[�n���k�T�v�̂Q�J�����B

�@�������ނ�͎��̃^�[�Q�b�g�ł���̐��A�P������̉���Ƃ����傫�ȓ��ɒ��ʂ��Ă����B

�@�u���z�̂ǂ��ɂ���̂����킩��Ȃ��̂��B�v

�@�X�[�k����͂����Q�����قǃt�F�C�̍��r�ɍ��܂ꂽ�A�U�̕ω�����ʒu�����ނ��߂̕��͂�i�߂Ă����B

�@�u���̒��ł͂Ȃ��炵�����̂��B�v

�@�u�܂���������Ȃ����B���̒��Ȃ炨��グ���B�v

�@�u�P���̕\�ʂɂ���Ƃ��āA�^�[�Q�b�g�E�~���͂Ȃ��R���Ă��܂�Ȃ��B�v

�@�u�����苐��ȏd�͂ɋt����ĕ����Ă���̂��M�����Ȃ��B�v

�@�u�f���ׂ�̂Ƃ͂킯���Ⴄ�B�߂Â����Ƃ��ł��Ȃ��B�v

�@�u���ɐ��̕\�ʂɕ����Ă���Ƃ��āA�ǂ�����Ă�����������H�v

�@�킩��Ȃ����Ƃ����������B

�@���[�i�X�����P�O�O���N�̂Ƃ���ɂ��̐��͂������B

�@�P���G���U�q�w�B

�@���̐���̒��ł��ł��Â�����l�ނ��h�������n�Ƃ��č��ł������̒��S�n�ł���B

�@�G���U���n�̘f���Q�͌o�ϓI�ɂ��b�܂�Ă���A��f���͋O���G���x�[�^������A

�@����̃n�u�|�[�g�ł��������B

�@�y���P�����ăe���_�������オ�����B

�@�u�����Řb�����Ă��Ă����������Ȃ��B

�@�܂��A���z�ϑ��q���̃f�[�^����Ƃɕ��͂����悤�B

�@�����̒�����ꗱ�̍���T���悤�ȍ�Ƃł����Ă��O�ɐi��������Ȃ����B

�@���̒��ɂ͊�ւƂ������t���������B�v

�@��������q�b�e���Ԃ₢���B

�@�u�������͂����Ƃ����ɉ^���g���ʂ������悤�ȋC�����邯�ǂȁB�v

�@�q�b�e���t�F�C�Əo����Ă���A�U�N���߂��Ă����B

�@�e���_��X�[�k��������Ƃ����B

�@�����č���̃~�b�V�����͉��N�����邩�킩��Ȃ�������̂ɂȂ邾�낤�B

�@�O�͂�������Â��Ȃ��Ă����B�@

�@�X�[�k������c���ĂR�l�͒��Ɍ������ĕ������B

�@�u�t�@�U�[�͂Ȃ�ł���ȃQ�[�����d���̂��낤�B

�@����ɂǂ�ȈӖ�������낤�ȁB�v

�@�������Ȃ���q�b�e���b�������Ă����B

�@�t�F�C���l�����B

�@�i�킩��Ȃ��B�j

�@�i�Ȃ�ł���Ȃ��Ƃ����Ă���̂����킩��Ȃ��B�j

�@���X�A�q�b�e�̓_�[�n���ŕʂꂽ���Ԃ����̏��������Ă��ꂽ�B

�@�\�C���͗��e���Z�ގ����̐��ɋA�����B

�@�_�[�n���k�T�ł̂��Ƃ͂ƂĂ��y�Y�b�ɂł���悤�ȑ㕨�ł͂Ȃ����낤���B

�@���b�^���͂܂��_�[�n���ɂ���B

�@�z��T�����߂ɑD�����W���Ă���悤���B

�@�ނ͍�������̃g���W���[�n���^�[�Ȃ낤�B

�@����Ƃ����_������Ă��邩���B

�@�C�}������h������Ă����R�b�g���͏d�x�̟T�a�ɂȂ����B

�@�C�̓łȂ��ƂɁA�ނ͍��ł��������̐��ŗ×{�����B

�@�ނ�ɉ���Ƃ͑��������Ȃ����낤�B

�@�t�F�C�̓q�b�e�ƕʂ�Ď���ɖ߂����B

�@�C�}���ɓ����Ă����ꌬ�Ƃ��肽���A�ނ̕����͎E���i�ő����i�̈���Ȃ������B

�@�x�b�h�Ə����ȃe���r�A�����ď����Ȓ[������������B

�@���T���ɖ������ė���ɂ��邱�Ƃ������A�A���Ă��Q�邾���̉Ƃ����炾�B

�@���͌��������I���A���łɃq�b�e�̉����B

�@�N�����Ȃ����r���O�Ńt�F�C�͌F�̂悤�ɂ��낤�낵�Ȃ���l�����܂Ƃ߂悤�Ƃ����B

�@�u�܂��A���z�̂ǂ��ɂ���̂���T�����B�v

�@�u�T�����E�E�E�v

�@�u�����A�ǂ�����āB�v

�@�P�O���l��������������������B

�@�k����̂Ƃ���ŐH�ׂ�悩�����ȁB

�@���ǂЂƂƂ��ăA�C�f�A�͕����Ȃ��������A���n�����Ő��Ƃ̃A�h�o�C�X�����

�@���炩�̕��@�������邾�낤�B

�@�������߂��ăt�F�C�̓V���A���o�[�����킦���܂܃x�b�h�ɐg�𓊂����B

�@�����̈ł̒����������̔������Ղ�����Ă����B

�@����͐��X�̌����낤���E�E�E

�@�����܂ł����ʼn����܂ł������Ȃ̂��낤�B

�@�t�F�C�͗Ⓚ�������j�b�g�̒��ŋN���鏀�������Ă݂��B

�@���������f���Ă݂�Ƃ܂��^�������B

�@�����~�肽�܂Ԃ����J���悤�Ƃ��邪�A�ዅ���������܂܂œ����Ȃ��B

�@�������͖��Ȃ̂��낤�B

�@�Ⓚ��������o������Ƃ��͒Z���Ԃʼn�������������J��Ԃ��Ă݂邽�߁A���Ԃ̊��o�����������Ȃ�B

�@����͍��M�ł��Ȃ���Ă���Ƃ��ɌJ��Ԃ����鈫���Ɏ��Ă���B

�@�q�b�e�Ɩ��Ɍ������ăG���U����X�g�l���s���̑D�ɏ�荞�̂͐��T�ԑO���������B

�@����Ƃ��������O���������B

�@�i�P�E�E�Q�E�E�R�E�E�S�E�E�E�j

�@�ӎ����͂����肳���邽�߂ɐ��𐔂��Ă݂�B

�@�������Ƃ��B

�@�i�P�Q�E�E�P�R�E�E�P�S�E�E�E�E�j

�@����͗Ⓚ��������o������Ƃ��ɂ͕K���s���v���O�������B

�@�i�Q�U�̎��́E�E�E�Ȃ����E�E�E�j

�@�t�F�C�͂W�O���炢�������Ƃ���ł�߂��B

�@�����ꖰ�肵���ق����ǂ��������Ǝv�������炾�B

�@�D�̓X�g�l���̐Î~�O���X�e�[�V�����ɗ\��ʂ蓞�������B

�@�����Ō��u���ĂP���؍݂�����A�O���G���x�[�^�Œn�\�ɍ~���̂ł���B

�@�����Ȃ�����悤�ɍ~�����Ă����O���G���x�[�^���猩��X�g�l���̎�s�X�g�[�R�X�̑�s�s�Ԃ�͈����������B

�@�����͌Ñ�̈�Ղ��������c����Ă��ėL���̊ό��f���ł��������B

�@�t�F�C�̓l�b�g�ł��̐��̊T�v�͂���ł������A

�@���ۂɖK��Ă݂�Ɖ����̋��ɋA���Ă������̂悤�ɉ��������v�����������B

�@�����͐��S���N�͈͂ɏZ�ސl�ނ̌̋��ƌ���ꂽ���Ȃ̂��B

�@�O���G���x�[�^�̓����x�[�X�͘p���̊C�ʂɕ����ׂ�ꂽ�l�H���ɂ����Ă����B

�@�n�ʂɌŒ肳��Ă���ƋO���ɕ��ׂ����������Ƃ��ɃG���x�[�^�Q�[�W�Ƀ_���[�W��^���Ă��܂��B

�@�����h�����߂Ƀx�[�X�͊C��ɂ����A�ړ��ł���悤�ɂȂ��Ă����B

�@�F���`�ɍ~�肽�t�F�C�ɏo�}���͂Ȃ������B

�@�ނ͍L���{�݂ɂƂ܂ǂ��Ȃ���^�N�V�[�����ڎw�����B

�@�C�}���͉F���Ȃ̑��z�ϑ��������ɔ���Ȏ�������������B

�@���̌��Ԃ�Ƃ��đ��z�\�ʒ����Ƃ�����ʓI�ɖ�肪�Ȃ������ȋ��������ւ̋��͂��Ƃ�����̂������B

�@�������̏ꏊ�̓X�g�[�R�X�x�O�̊w���s�s���B

�@����͓��ʂ̊ԁA�t�F�C��l�Ŋ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�t�F�C�͕\�����͑��z�ϑ������҂Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邪�A

�@�P���̂��Ƃ��P������Q�����ԕt���Ă��n�œ��ɓ��ꂽ�����̃y�e���t�����҂��B

�@�����̔炪�͂���Ȃ��悤�ɉǖقȕς��҂������Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B

�@�^�N�V�[�ɏ�荞��łP���Ԃ����������A�t�F�C�͋���ȓf���C�ɏP��ꂽ�B

�@�F���D�Ŋo������ہA���肱���āA������Ƃ����菇�܂Ȃ���������ɈႢ�Ȃ��B

�@�����ɗ��������B

�@�u�ӂ��B�v

�@������܂��ł͂Ȃ����B

�@�������ɗ�����̂����B

�@�^�N�V�[�̌y���U�����f���I�ɋ����f���C��U�����B

�@�u����������B�����ō~��邩��B�v

�@�����Ȍ����̑O�Ńt�F�C�̓^�N�V�[����~��A�x���`�ɍ��|���Ă�����߂��B

�@�����͂����w���s�s�̓�������B

�@�����ȓs�s�v��Ɋ�Â����L���ʂ�B

�@���t�̑u�₩�ȕ������͂ɐA�����ꂽ���̊Ԃ𐁂������Ă����B

�@�u�����Ȃ̂��B�v

�@��������Ȃ����̂͊o���̎菇���������������ł͂Ȃ��B

�@�u���͋��낵���̂��B�v

�@���l��������܂������Ȃ���A�L�l�ő��z�ɓ˂�����Ń~���ɐڐG����

�@�v���O�������C���X�g�[������悤�Ȃ��ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B

�@���g�œ˓����邱�ƂɂȂ�����A���̕⏞�͂Ȃ����낤�B

�@�u�������ȁB�v

�@�����̐l���A���ɉ�������Ƃ����̂��B

�@�{���Ȃ獡���͂܂��A������ړI���������Ȃ��܂܁A���̃v�����e�[�V�����Ŗ��܂݂�ɂȂ�Ȃ���

�@����U����Ă����ɈႢ�Ȃ��̂��B

�@�l�Ƃ��Đ�����ړI���͂����肵�Ă��āA����������Ă�̂��B

�@�u���͂��̂��߂ɐ����Ă���B�v

�@���̓����炩�g���n�߂������������Ȃ���A�t�F�C�͕����o�����B

�@�^�̈������Ƃɑ��z�ϑ��������͊w���s�s�̊O��ɂ���A�t�F�C�͂Q���Ԃ������H�ڂɂȂ����B

�@�Ǘ����Ŏ�t���ς܂��A�ē��}�����Ȃ��珬���Ȍ������̕��т����ڂɌ��Ȃ���s�c���̂悤�ɕ�������

�@����ɂP�T���ŖړI�n�ɓ��������B

�@�Q�K���Ă̔��������̒����L��������A�u�������v�Ə����ꂽ���J���̃h�A���J����Ə�����Ŕ������A

�@�����ď����Ȋዾ���������y���f���������傫�ȃf�B�X�v���C�̑O�ŋ���������Ă���̂��������B

�@�q�b�e���ʐ^����ɓn���Ă��ꂽ����G�ɂ������肾�B

�@������v���o���ĂՂ��ƕ����o���ƁA�������������ȑ�^���̂悤�ɂ�������W�����ƌ����B

�@�i���͗ǂ��݂������ȁB�j

�@�t�F�C�͂���ĂĖ��h�����o�����Ɠ��|�P�b�g�����������B

�@�̂���Ɨ����オ���������͑O�u���Ȃ��ň�������߂Ă����B

�@�u�N���t�F�C�N���B�q�b�e�N����`���ő����Ă�������G�ɂ������肾������ł����ɂ킩������B�͂͂́B�v

�@�t�F�C�͈��z����Ԃ��A�y�Y�������o�����B

�@�Â����َq���������낤�ƕ������q�b�e���ǂ����炩�������̂��B

�@����O���b�Z�u�K���g�[�b�Z���v�Ƃ����Ă��̋ł͗L���Ȃ��َq�炵���B

�@�F���ň�ԊÂ�����ƕ��������Ƃ�����B

�@�q�b�e�͐^��łQ���œf���o���ƌ����Ă������A����Ȃ��̂�y�Y�ɂ���Ȃƌ��������B

�@�u�N�͑��z�ɓ˂�����łǂ�Ȗ��@�ŋA���Ă������Ȃ̂��ˁB�v

�@�����͉a��҂�����Ȃ������̂悤�ɂ��َq�̕��j���͂��߂��B

�@�i�E�E�E�j

�@�u���̕��@��Ƃ������ɋ����Ē����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�v

�@�i���������A�܂������̐l�͂����H�ׂ����Ȃ̂��B�j

�@���̎��A�ƂȂ�̕������珕��炵���Ⴂ����������яo���Ă����B

�@�i�����������B�j

�@�u���q����ł������B�v

�@�����͐험�i�̂悤�ɂ��َq�̔����������������B

�@�u���C�N�A�����͂܂������B�݂�ȂŐH�ׂ悤�B�v

�@�u�������v

�@�u�����������ł����B�v

�@���C�N�͂ƂȂ�̕����ł��������ăX�^���o�C���Ă����炵���B

�@�i���̋����B�z���g�ɐQ�Ă��̂��B�j

�@�u�����[�B���̂��َq���������O�ł���B�v

�@�������ς���Ƃ�����B

�@�u����͊Â��B�v

�@�u�����A�t�F�C���܂��H�ׂĐH�ׂāB�v

�@�i�t�F�C���܁H�@�����͌���������ȁB�j

�@�ޘH��f���ꂽ�l�Y�~�̂悤�Ƀt�F�C�͂��̂��َq���������������B

�@�]�V��˂�������悤�ȏՌ����������Ǝv���Ǝ����o���o���ɂȂ�A��ʂ����Ă����̂��������B

�@�i�������I�I�@�����A�Q�����B�j

�@�ˑR�A�F�����H�̂悤�Ɏ��E���Èłɕ����ꂽ�B

�@�o���Ă���̂͂����܂ł������B

�@�Q�@�f�[�^��͂̓��X

�@���̌������Ƃ�����ْ����������Ȃ��B

�@���ׂĂ͓V�R�̏���A���C�N�̂������B

�@�d�b�̎�莟���O�ɒ��X�Ɛ��Ԙb�͂����A�d�v�ȏ��ނقǃV�����b�_�[�ɐH�킹���A

�@�Ԃɐ������ɍs���ƂP���Ԃ͋A���Ă��Ȃ���A�P���ɂQ��͓]��ł���Ƃ����h�W�b�R�y��ŁA

�@�ʂ̈Ӗ��ŋْ������ςȂ��Ȃ̂ł���B

�@�u���̎��͂Ђǂ��ڂɑ����܂�����[�B�v

�@�P���P��͘b��ɏ��A��̊Â����َq�u�K���g�[�b�Z���v�����̂��Ƃ��B

�@���C�N�͌y�������Ă���邪�A�Ђǂ��ڂȂ�Ă��̂���Ȃ��B

�@�R�l�Ƃ��~�}�Ԃʼn^��A�a�@�Ŗڊo�߂��̂�����B

�@�y���f�������Ȃǂ͖��Ɋւ��Ƃ܂Ō���ꂽ�̂����A

�@�ނ̊��e�ȑΉ��̂������Ŏ����̔Ɛl�͌x�@�ɏo�����Ȃ��čς̂��B

�@�ʼnَq�̓��C�N���^���ɕۊǂ��Ă���炵���B

�@�Ȃ�ł��C�ɓ���Ȃ����q�������Ƃ��̐�D���������B

�@���َ̉q�������̒m�l���������ɂ��z���������ۂɂ͕K���H�ׂĒ������ƂɂȂ��Ă���B

�@���ꂪ�����R�l�̈Öق̂��y���݂��B

�@�y���f�������͓��̒��ɑ��z�ƊÂ����̂����Ȃ��ϐl�������B

�@���Ƃ��邽�тɑ��z�̈̑傳����ʐl�ɐ������ޑ��z���̋��c�݂����Ȑl�ł���B

�@�G���U�q�w�̑S���f�[�^������̂͂��̌����������������B

�@�������A����͂T�N�O�Ɏ������}�������z�T���@�ɂ���ďW�߂�ꂽ���̂ł���A

�@���x�̗ǂ��f�[�^�͕\�ʂ̂R�O�����炢�����Ȃ��B

�@����ł����̏��ʂ͖c��Ō��s�V�X�e���ł̉�͂ɂ͂P�O�N�߂��̎��Ԃ������肻���������B

�@�u���́A�N�������T���Ă���^�[�Q�b�g�Ƃ��́A���́A�ǂꂭ�炢�̑傫���ȂˁB�v

�@�t�F�C�͑����ł��Ȃ������B

�@�i����͂P�T�Z���`���炢�̃g�����v�̃J�[�h�̂悤�ȏ����Ȕł��j

�@���ƌ��������̂Ȃ琳�C���^���邾�낤�B

�@�u����͐l�Ԃ��킴�킴�Ƃ�ɍs���Ȃ��Ă͂����Ȃ����̂Ȃ̂����H�v

�@�����炾���Đ��g�̐l�Ԃ��ȒP�ɍs���ċA���Ă��邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ��炢�͂킩��B

�@�Ƃ������ł���s�������Ȃ��B

�@�u�����A�^�[�Q�b�g�����������Ή���͒T���@�ł����{�b�g�ł������̂ł��B�v

�@�y���f�������������������ɃG���U�q�w�̎ʐ^�߂Ȃ���Ӗ����肰�ɂԂ₢���B

�@�u�P���͐l���߂Â���Ƃ���ł͂Ȃ��̂���B�v

�@�y���f�������ɂ͑��z�ϑ����̏����Ƃ��Ă̎d��������B

�@�����̃v���W�F�N�g�u��̑��z�\�ʒ����v�ɂ��܂莞�Ԃ��Ƃ点�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�������̐E���͂����܂ŋ��͎ҁA�A�h�o�C�U�[�Ƃ��Ă̌_��ł���B

�@��̓I�ȕ��@��V�X�e���A�X�P�W���[���͂��ׂăt�F�C�����˂Ȃ�Ȃ������B

�@���z�̃y�e���t�����҂̃t�F�C����l�ŁB

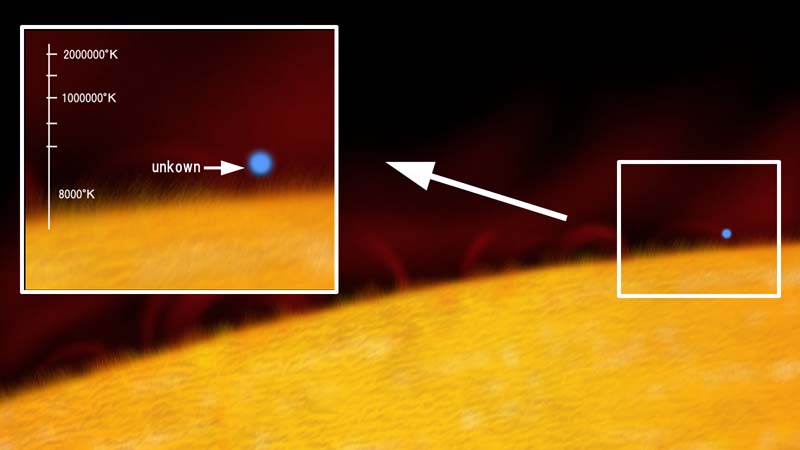

�@�@�@�@�^�[�Q�b�g�E�~���͑��z�\�ʂɂ���B

�@�@�@�@�������A�Ȃ��������܂Ȃ��̂��B

�@�@�@�@�����ĂȂ��R���Ă��܂�Ȃ��̂��B

�@���ϓI�ȍP���̒��S���x�͖�1500�`2000���x�B

�@�G���U�q�w�ł�6000���x�ɒB����B

�@���S�̋C���͖�8000���C���B

�@�����܂����d�͂����ݏo�����M�ɂ���Đ��f���q�̓w���E�����q�ւƊj�Z������B

�@���̍ۑ�ʂ̃K���}�����������邪�A���ӂ̃v���Y�}�Ƃ̏Փ˂�z�����J��Ԃ��Ȃ���

�@����͓d���g�ւƕϊ������B

�@�������P�������̖��x���������߁A���̓d���g�����z�\�ʂɒB����̂͐��\�`���S���N�������

�@��������B

�@�P���̕\�w�ɂ͑Η���������A�������Ƃ���ƕ\�ʁA�����ł���B

�@�\�ʂɂ͍��_�A���_�A�v���[�W�������݂���B

�@�\�ʉ��x��7000�x���炢�Ɣ�r�I�Ⴂ�B

�@�ʑw�̊O���ɂ̓R���i���L����B

�@����͉��x��100���x�ȏ�ƍ����A�P�����a�̂P�O�{���炢�̍L���肪����B

�@�P�����甭����ꂽ���܂��܂ȕ����͍P�����ƂȂ�A�ƂȂ�̍P���n�ɂ܂ŒB���鋐��ȍP�������\������B

�@�����R���������璭�߂Ă��Ă����ۂɓo���Ă݂Ȃ�����̉��x��C���A����i�F�Ƃ������͎̂����ł��Ȃ��B

�@�������A�P���͐��̊j�Z���F���ނ��o���ɂȂ��Ă���悤�Ȃ��̂��B

�@���̂悤�Ȃ��͎̂����ł��Ȃ��Ă������Ǝv���B

�@�\�t�g�E�F�A����`�[���ɂ��^�[�Q�b�g�����v���O�����̊J�����n�܂����B

�@�������鑤��������鑤���܂�Řb�����ݍ���Ȃ������B

�@�����ȕ��̂�������ł���Ƃ���ׂ�B

�@���̂��߂ɂ܂��A���z�\�ʂ��琔�S�L�����܂łɖ��x�ω��≷�x�ω��̂���Ƃ���ׂ�ĕ��͂���B

�@�u����Ȕ��R�Ƃ��������˗��ł͍���B�v

�@����ł͂����������𗁂т����ē��R���B

�@�Ō�͋��̗͂Ŗ���������ʂ������A���ׂĂ����蔭�Ԃ̌_��ɂȂ��Ă��܂����B

�@�\�z�ʂ�̓W�J���B

�@�v���O������g�ޑ��͘A���A��A�������J��Ԃ��Ă����B

�@���C�ُ�̃|�C���g�͓I���i��ɂ����B

�@�d���g�Ɏ����Ă͏�ɕω����Ă����ɖю�����d�ɂ�����܂��Ă���悤�ɂ��������Ȃ��B

�@���x���͎��C�ɂ��ψʂőS�Ă��܂���̂悤�ɂȂ��Ă��Ă킯���킩��Ȃ��B

�@�c���ꂽ�̂̓X�y�N�g�����͂��炢���B

�@���f���q�A�w���E�����q�ȊO�̕������\�ʂ��邢�͕\�ʋ߂��̋�Ԃɂ��邩�ǂ����B

�@������ɂ��Ă��f�[�^�͑S���̂R�O�����炢�����Ȃ��B

�@�����̎�i�����������Ƃ��Ă����łɊm���͂R�����B

�@���������������������ɂ�������炸�A�`�[���͍��𑜓x�̃f�[�^�Ɏ��C�ُ�A���x�ُ�A���x�ُ�Ȃ�

�@�����̍��ڂ��Ƃ炵���킹�A���̒�����ǂ����Ă���͕s�\�ȃf�[�^�����������I�ɒ��o����v���O������

�@���グ���B

�@�Ő�[�̌�����i�߂Ă����w�����L���鍂���\�̃v���O���~���O�\�t�g���g�����Ƃ��ł����̂ŁA

�@�\�t�g�E�F�A�͂R�����قǂŎd�オ�����B

�@���̊ԁA�t�F�C�͗Վ��Ɍق����X�^�b�t�Ƌ��ɑ��z�f�[�^�̓��͏����ɂ�������Ă����B

�@�����c��ȗʂ̃f�[�^����͂��ł���f�[�^�ɕϊ����ăX�g�b�J�[�ɓ��͂��Ă�����Ƃ������B

�@�f�[�^�̉�͂Ɏg�p����}�V���͊w���s�s���ŊJ�����ł������V�^�̗ʎq�R���s���[�^�������I��

�@���p�ł����B

�@500�y�^�ʎq���x���̋���ȃR���s���[�^�V�X�e�������ٓI�ȑ��x�Ŗc��Ȍv�Z���s�����B

�@�R���������ĉ�͂��ꂽ�f�[�^�ɋ^�₪�c��|�C���g�͎��ɂR���V�T�O�O���������������B

�@���������ɏ�������t�������čĉ�͂𑱂��Ă����B

�@�C�̉����Ȃ�悤�ȍ�Ƃ��B

�@�P�J���P�b�Ōv�Z���Ă��P�Q�N�߂�������v�Z���B

�@��������̌Â��V�X�e���ł���P�O�O�N���炢�̎��Ԃ����������ɈႢ�Ȃ��B

�@�f�[�^���͂̍ہA�Վ��Ɍق����X�^�b�t�̒��ɂ̓��C�N�̒m�荇�������l�����B

�@��͂��n�܂��đ����̎��Ԃ��ł����Ƃ��A�t�F�C�͔ނ�ɗU���ė��s�ɏo�����邱�ƂɂȂ����B

�@�X�g�l���̈�O�������f���ׁ[�N�ɂ��̓`���̃^�b�g�̈�Ղ����������炾�B

�@�f���ׁ[�N�܂ł͍����D�ł킸���Q���������B

�@�ׁ[�N�͎��������s������čr��ʂĂ����������B

�@���Ȃ菉���Ɍ��n�I�Șf�����������ꂽ���炾�낤�B

�@���Ęf���̂S���̂P���߂��C�m�͏��X�ɕې��͂������A

�@���݂͌̂悤�ɂȂ��Ēn�\�̐������ɓ_�݂��Ă��邾���������B

�@���������i��Ŕ_�n�������H�Ǝ������͂قƂ�ǂȂ��������A

�@�ċz�\�ȑ�C�����邽�߁A�̎��ӂɂ͂��܂��܂ȉ��H�����H��Q���Ђ��߂������Ă����B

�@�^�b�g�̈�Ղ͘f���ň�ԍ����R���̘[�ɍL���铴�A�ɂ������B

�@���̈�Ղ̏��̓t�F�C���m���Ă����B

�@�Ȃɂ���^�b�g�Ƃ͐�ʉ�������̂��B

�@�����ȗ��s�c�ׁ͂[�N�̉F���`�����s�@�ɏ��ς��A�R���̘[�̒��܂ňړ������B

�@��������̓o�X���B

�@���̘f���ɂ͑��Ɍ���ׂ��Ƃ��낪�Ȃ��̂ŁA�ό��q�݂͂ȓ������[�g�����ǂ�B

�@�o�X����~���ƃ^�b�g�̓��A�O�̓c�A�[�q�ł��ӂ�Ă����B

�@�^�b�g�̓`���͂悭�m��ꂽ��T���̘b�����A�̘̂b�Ȃ̂Ō��^�͂͂����肵�Ă��Ȃ����A

�@�^�b�g�̈�Ղ��ӎU�L���̂��܂߂ĉ��J�������݂����B

�@���A�̓�����Ńp���t���b�g�����ƁA���߂ē��铴�A�ɋ��������̂��A

�@���C�N�Ƃ��̒��Ԃ����͊���グ�Ĕ��Â��ʘH�𑖂苎���Ă������B

�@�Ⴂ�ȁB

�@�܂��A�ǂ��ł������B

�@�ǂ�����Ղ̏ꏊ�͂��̓��A�̈�ԉ����B

�@�^�b�g�͕n�����Ƃɐ��܂ꂽ���n�������قǂ̐����҂������B

�@�x����Ă��l���Ă��l�����ނ��ƂȂǂȂ������Ƃ����B

�@�i���ꂪ�����̂��ǂ����͂킩��B�j

�@���鎞�A�^�b�g���肢�����ɌĂю~�߂���Ɛ肢�t�̓^�b�g���t�@�U�[�ɑI�ꂽ�����҂ł��邱�Ƃ�������B

�@�u�����W�߂邱�Ƃɂ���Ăǂ�Ȋ肢�����Ȃ��ł��낤�B�v

�@�i�ǂ����ŕ������b���B�Ƃ�����艩���̃p�^�[�����B�j

�@�^�b�g�̓t�@�U�[����^����ꂽ�����ɒ��킵���B

�@����͂���܂ŒN�������������Ƃ��Ȃ��S�̌����W�߂邱�Ƃ������B

�@�ނ͉̎R�A�̒�A��R�̎R���ɉB���ꂽ�������X�Ɣ������A

�@����̖��ɓ��A�̒��ɏZ��ł�������|���Ă��̕��̒�����Ō�̌�����ɓ��ꂽ�B

�@�^�b�g�͂��Ɋ肢�����Ȃ����̂��B

�@���͎҂̖��Ƃ߂ł������������Ƃ��A��������ɂȂ��ĕn�����҂����ɕx���^�����Ƃ��A

�@�����͂������`�����Ă���B

�@�����Ă��̓��A���^�b�g���Ō�ɗ���|�����Ƃ���ŁA�����ɂȂ��Ă���B

�@�^�b�g�̊肢�����{���͂Ȃ����̂��͓䂾�B

�@�t�@�U�[�ɑ��Ă̊肢�����{���ɋ��i�������̂��͋^�킵���Ƃ��낾�B

�@���A�͊T�˂P�O�l�͉��ɕ���ŕ����邭�炢�̕�������A���肪�������ƂɃA�b�v�_�E�����قƂ�ǂȂ������B

�@�Ɩ����s���͂��Ă��ĕ�������������Ă���B

�@���Ƃ��Ƃ͎R������Z�������n����������Ă����̂��낤�B

�@�Q�O���������ƑO���ɖړI�n�������Ă����B

�@�����͈�i�ƍL���Ȃ��Ă��āA��ԉ��ɂЂƂ���傫�Ȑ��]�����Ă����B

�@���̐����͂ނ悤�Ɋό��q���Q�����Ă���B

�@����ɂ��ƃ^�b�g�͂��̐̏�Ŋ肢���͂���ꂽ�Ƃ����B

�@���ł͂��͉̐��N���ɂȂ��Ă����B

�@�ɂ����Ɗ肢�����Ȃ��Ƃ��A���N�ɂȂ�Ƃ��A�Ȋw�I�ɍ����̂Ȃ��M�̑ΏۂɍՂ�グ���Ă���̂��B

�@�������A�l�X�̊�]��~�]�����ׂĎ~�߂Đ��S�N�B

�@�����������l�����̐Ɋ肢�����߂��̂��낤���B

�@����������ƕʂ̉������h���Ă���̂�������Ȃ��ȁB

�@���������Ƃ͎v���Ȃ���t�F�C�͐̎����������Ă݂��B

�@���������邩������Ȃ��Ǝv���A�ɕЎ����������Ă݂��肵�����A���≹����������͂����Ȃ��B

�@�����̌����₾�B

�@�ˑR�A�`�J�b�ƌ��Ă��ăt�F�C�͋����đO�������B

�@�u�ւ��ց[�B���܂����[�B�ʐ^�Ƃ����Ⴂ�܂����ł���B�v

�@���C�N���B

�@�i���܂����B���f�����B�j

�@���C�N�͒��ԂƋ��ɉ����̂悤�ɏ��]���Ă���B

�@�y���f�������ւ̂��y�Y�́u�^�b�g�̔���\���v�Ɓu�^�b�g�̈�Ղɍs���ė��܂����v�������B

�@���̐��ł̎��n�͂���Ȃ��̂��B

�@����Ȃ��Ƃ�蕗�ׂ��Ђ����炵���ǂ����M���ۂ��A�̂̒��q�����������B

�@���A�ł̎ʐ^���v�����g�A�E�g���Č������ɏ���Ƃ͂��Ⴂ�ł��郁�C�N�����đD���ʼn��ɂȂ��Ă��鎞�A

�@�t�F�C�͒Z�����������B

�@�ŗǂ́A�肢�B

�@�ŗǂ̊肢�Ƃ͂ȂE�E�E

�@���m��ʒj�����A�̉��ɂ������̏�ŋꂵ��ł����B

�@�u���ɂ͂킩��Ȃ��B�v

�@�̎���ɂ͉��\�l���̐l�Ԃ��W�܂茴�n�I�ȓ�����ł�����ӂ��Ƃ炵�Ă����B

�@����̂��̌��͐₦�������A�܂�ʼn����̃X�e�[�W�̂悤�ȕ��͋C�������o���Ă���B

�@�l�X�͍��������Ɗ�ւ̏u�Ԃ�҂��]��ł���̂��B

�@�j�͏㔼�g�����ŋ��̂�����ʼn����̖͗l������A�_�ł��Ă���悤�Ɍ������B

�@�ނ͂ǂ�Ȃɍl���Ă��������������o�����Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@�t�F�C�͂܂ǂ�݂Ȃ��甖���ڂ��J�����B

�@�����ȑ����̂������ނƐ��X�̒��ɂ܂��傫���f���ׁ[�N���P���Ă���̂��������B

�@���ʂ͊肢���Ȃ�ċ��⏗�A�����I�Ȃ��̂��낤�B

�@�吨�̐l�ԂɈ͂܂�Ċ肢�������J����ƌ�����A�����Y�ނ�ȁB

�@��Ղɍs�������炱��Ȗ��������ɈႢ�Ȃ��B

�@�u�肢���͈�l�ł�������Ƃ�肽�����̂��ȁB�v

�@�t�F�C�͎����̏��l�Ԃ��F�߂ĉ��߂Ă������肵���B

�@�R�@�~������

�@�c��Ȏ��Ԃ���������͂͏I��������A�s���|�C���g��24000�����قǂ��c�����B

�@���̒��ɖ{���Ƀ~��������̂��낤���B

�@�ƁA���������t�F�C�̂Ƃ���ɋ��͂ȏ����l���q�˂Ă����B

�@���ă��[�i�X�̊C��������Ƃ��ɐ��b�ɂȂ����Z�t�̃x���^���B

�@�o���Ƃ������ƂŒ����Ԃ��̌v����T�|�[�g���邽�߂ɔh�����ꂽ�Ƃ̂��Ƃ��B

�@���肪�����B

�@���������͔ɉ؊X�̋������ő��z�ϑ������������Ă̊��}��Ђ炩�ꂽ���A

�@���Ƃ��Ɛl�t���������ǂ��Ƃ͂����Ȃ��Z�p�҂̂�������ł���B

�@�ЂƂƂ���R�[�X�ŗ��H�ו����Ȃ��Ȃ����Ƃ���Řb���s���A���X�̂��Ђ炫�ƂȂ����B

�@�������ɂقNj߂������Ȉ��݉��̃J�E���^�[�Ńt�F�C�ƃx���^�͉��߂Ċ��t�����B

�@�u�q�b�e�ɕ�������B��̃_�[�n���ŋ�����Ԃ��܂����炵������Ȃ����B�v

�@�m���ɁB

�@���̋���̈�����������̂��̂ɂȂ�A�肢���ɋ�������������������Ȃ��B

�@�u���̒��A�y�̒��B�����č��x�͉̒����B�v

�@�x���^�����ɂ������t�Ƀt�F�C�ْ͋������B

�@���̌v��Ɋւ�������̂ł���^��Ɏv���͓̂��R���낤�B

�@�����܂ł��Ē��ׂĂ�����͉̂��Ȃ̂����B

�@�܂��ċZ�p�҂ł���������N���Ȃ��͂����Ȃ��B

�@�u�܂��A�O�l�A�F���s�v�ƓB��������Ă��邱�Ƃ����ȁB�v

�@�x���^�͂܂��m��Ȃ��B�m�����Ƃ���łǂ��Ȃ���̂ł͂Ȃ����B

�@(���܂Ȃ��B�x���^�B)

�@�x���^�̓t�F�C�̔w�����y���@�����B

�@�u�ŁA���z�̕\�ʂʼn�������������ǂ�����Ē��ׂɍs������ȂH�v

�@�u���ꂪ�S�R�킩��Ȃ��B�v

�@�u�������A�S�R�킩��Ȃ����B�v

�@�������̒n���ɂ͋���ȃf�B�X�v���C���ݒu���ꂽ��͎����������B

�@�����͘f���O���ɐݒu���ꂽ���z��p�̉F���]��������̃f�[�^�����A���^�C���ő����Ă���Ƃ��낾�B

�@���z�ϑ��q���Ɣ�ׂ�Ɖ𑜓x�͂��Ȃ肨����B

�@�������A�S�̑������߂郁���b�g�͑傫�������B

�@���̕����ʼn�̓f�[�^�ƏƂ炵���킹��������������ꂽ�B

�@�t�F�C�ƃx���^�A�����ă��C�N�Ƃ��̒��Ԃ����`�[���ɂ���Ď�T��Œn���ȍ�Ƃ����N�قǂ����������A

�@��̓V�̌��ۂ��������B

�@�������O�ɔ������ꂽ��̋���Ȝa�����G���U�q�w�������̂ł���B

�@���������Ă����a���͂قƂ�Lj�u�ŏ��������A���z�ɋ���ȃt���A���������B

�@���̒��������ۂ͑��z�ϑ��������ɂƂ��đ傫�ȃC�x���g�ƂȂ����B

�@�F���]���������łȂ��A���z������ϑ��q���͂��̈ꕔ�n�I���Ƃ炦�Ă����B

�@�a���Փ˂̃f�[�^�͉\�Ȍ���̍����x�ŋL�^����Ă����B

�@�P���Ȓ����ɖO���Ă������C�N�͂��̓��A��̓f�[�^�ɜa���O�Ղ��d�˂Ă݂��B

�@�����Ŕޏ��͜a���{�̂����z�̕\�ʂɗ������ޏu�ԁA

�@���x���S�q�̒n�_�ŃC���M�����[�|�C���g���������̂ł���B

�@���������a���̐����������_�������悤�ɉQ���܂��Ă����B

�@�������z�ϑ��q���͂��̃|�C���g��O��I�ɕ��͂����B

�@���̌��ʁA����͑��z�\�ʂ��獂�x�R�O�O�L�����[�g���ɂ���A�T�O�Z���`���炢�̋��̏�̏�ł��邱�Ƃ�

�@���������̂ł���B

�@������ꂪ�~���ł���m�͂Ȃ��B

�@���������z�ɗ������ނ��Ƃ��Ȃ��A���̍��x�ŐÎ~�������̂Ȃǂ��蓾�Ȃ��B

�@�����ɕ��̂�����Ƃ���ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��B

�@�R���s���[�^�͓d�����U�V�[���h�𗘗p���邱�ƂŔM�ɂ�镪����h���ł���\�������������A

�@�P���\�ʂɕ��V����d�g�݂ɂ��Ă͌��_���o���Ȃ������B

�@���n�͂����܂��������Ɠd���g�A�����ĕ��ː��̗��ł���B

�@���{�b�g�ɂ�����������I�ɉ������Ԃ��ĊO�ɂ͂���������@�����Ȃ��������B

�@��琂���ɍ~������̂͒����ԍ����ɂ��炳��邱�ƂɂȂ�B

�@�����Ĉ�Ԗ��Ȃ̂͏d�͂��B

�@�Ƃ���A������������͂���������@���œK�Ǝv����B

�@�t�F�C�ƃx���^�͌������d�˂��B

�@�u�\�ʂ��琔�S�L���̏��̃^�[�Q�b�g�ɂԂ��邽�߂ɂ͍P���̏d�͂Ɉ������܂�Ȃ��悤��

�@�b�������L�����[�g���Ƃ������x���K�v���낤�B�v

�@�u����Ȃ��̂��Ԃ�����^�[�Q�b�g�͔j��Ă��܂�Ȃ����낤���B�v

�@�u����A�܂Ă܂āA�ǂ�ȕ����ł��^�[�Q�b�g�ɓ��B����O�ɗn���Ă��܂��ȁB�v

�@�u�ł͉דd���q�C�͂ǂ����낤�B�ꉞ���ʂ����B�v

�@�u�P���\�ʂ͋���Ȏ��E������g��ł��邩��d�ׂ������Ă���O�����߂��Ⴍ����ɂȂ邾�낤�B�v

�@�u�ł́A�d�ׂ�ł������Ē����q����������B�v

�@�����A�דd���q�C�B���邱�Ƃ͍�������B

�@����͖��ԃ��x���ł͎�舵���ł��Ȃ����̂ł���A�ꕔ�̏��m�͂ɕ���Ƃ��ē��ڂ���Ă������炾�B

�@�u�R���璆�Ẩדd���q�C����邱�Ƃ͂ł���낤���B�v

�@�u�������낤�ȁB�ꉞ���킾���B�v

�@���ĉדd���q�C����v�ȕ����ł������������������B

�@�דd���q�C�͖���R�̓G��|���̂ɂ͓s�����ǂ��������A����ŊȒP�ɋO�����ς���Ă��܂��B

�@���̂��ߐ퓬�̍ہA�G�͂�C���D�͎���ɂ��h�����Ƃ�̂��퓅��i�ɂȂ��Ă������B

�@�U�����͂����h�����߁A���݂͉דd���q�ɓ����̓d�q���Փ˂����Ē����q���������q�ɂ���

�@���˂��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���͂����B

�@�דd���q�C�̓^�[�Q�b�g��ł������ɂ͍œK�̎�i�Ǝv��ꂽ���A�b�͍s���l�܂��Ă��܂����B

�@������A���[�i�X�֖߂邱�Ƃ��l���Ă����t�F�C�����Ƀy���f���������璋�H��̂��U�����������B

�@�Ƃ����Ă��A�����o�[�͌������̂S�l�����ł���B

�@�����̉Ƃ͍x�O�ɂ���A�����Ȓ낪�������ʂ̈ꌬ�Ƃ������B

�@���̒�ŋ�������̃p�C�������������Ƃ����̂ł���B

�@�u�͂��A�ł�����B���z�p�C����B�v

�@����͌����ɑ��z�������B

�@�S�̂ɃI�����W�F�ŏ��X�ɐ��݂̂悤�ȍ����ł������_��낵���z�u����A

�@�֊s�ɂ͏����ȃt���A�܂ōČ�����Ă���B

�@�u�������ł���܂��B�v

�@���C�N�͂������Ƃ���Ɏʐ^���B��܂����Ă����B

�@�u�H�ׂ����H�ׂ����H�ׂ����B�v

�@����Ȃ��Ƃ��A���̃p�C�͐H�����Ȃ̂��B

�@������̕����d�v�Ȗ�肾�낤�B

�@�����������D�����Ƃ͕��������Ƃ��Ȃ��B

�@���ȗ\��������B

�@�u�����A�݂�ȂŐH�ׂ悤�B�v

�@����H�ׂ����C�N���e�[�u���̉��ɓ���˂����B

�@�傰���ȓz���ȁB

�@�t�F�C�������߂̉���ЂƂ��ɓ��ꂽ�B

�@�u�����A���B�v

�@�Â��}�}���[�h�O���b�Z�̉��H�ׂĂ���݂������B

�@�y���f�������͕��ʂɐH�ׂĂ����B

�@�u�����A�ʖځA�ʖځA�ł���B�ÁA�����āA�ŁB����B�v

�@���A�オ���Ȃ��B

�@�P�z�[���ɍ��������L�������Ă��邾�H

�@�u���C�N�A���v���B�v

�@���C�N�̖ڂ͂��邮��ƉQ�������Ă����B

�@�i���悩��B�j

�@�x���^�́B

�@�x���^�͉������Ȃ��悤�ɏ��Ȃ��狳���ƈꏏ�Ƀp�C��H�ׂĂ����B

�@���̂Q�l�͒��Ԃ��B

�@�l�Ԃ���Ȃ��B

�@�y���f�������͂R�N�O�ɉ������S�����č��͈�l�Z�܂��������B

�@���r���O�ɂ͉�����A���q����ƂR�l�Ŏʂ����ʐ^������A�������̏�Ɖ����̑��Ŏ�܂�������

�@�����������B

�@���߂Ă���ƌ�납�琺�������B

�@�u���ׂđ��q�̂��̂���B�v

�@�t�F�C�͎ʐ^�����Ȃ��畷���Ă݂��B

�@�u���q����͍��ǂ���Ȃ�ł����B�v

�@�����͏���������ő����獂���Ȃ������z���̂�������Ō������B

�@�u���z���B���z�����̊����Ŏ��B�v

�@���̌��ɂ��ăt�F�C�͌�Ɍ������̐E������b�����B

�@�S�N�O�̂��Ƃ������B

�@�v���~�l���X�v��Ƃ������̂�����A�G���U���n�ŏ��߂Ă̗L�l���z�T���D�����z��ڎw�����B

�@�F���D�̖��O�̓v���~�l���X�P�B

�@�y���f�������̑��q�͂��̉F���D�ŕ����c�m�Ƃ��ď�荞��ł����B

�@����͑��z����P�O�O���L�����[�g���܂ŋ߂Â��A�R���i�O�����̒����Ɠ˓��q���̕��o���s�����̂�������

�@���̌v��͉Ȋw�����ł͂Ȃ��A�R�������������B

�@�F���D�̑ϔM�A�Ε��ː��A�Γd���g���\���m�F����̂��ړI�������炵���B

�@���O�̃V�~�����[�V�����͊����ł��������A�F���D���ڋߒ��Ƀt���A���˔����A

�@�R���i���E�}�X�E�G�W�F�N�V�����������N�����ꂽ�B

�@�t���A�ɂ���ăR���i�����疜�x�ɂ܂ʼn��M����A�Ռ��g��v���Y�}���o�������錻�ۂ��B

�@�v���~�l���X�P�͑z���ꡂ��ɒ����鍂�M�ɂ��炳��A��u�ɂ��ď��������B

�@�����̉�����͂��̎��̂Ő��_��a�݁A�P�N��{�݂ŖS���Ȃ����Ƃ������Ƃ��B

�@�y���f�������͐l���̑S�Ă���������z�����ނ��Ƃ͂Ȃ������B

�@�����A�s����̂Ȃ��v�����Ђ����猤���ɂԂ��邾���������Ƃ����B

�@�����Q�A�R���A�t�F�C�͍l������ł����B

�@�����őS�Ă���߂ēP������A�ނɂ͕��ʂ̐l�Ԃ̐l��������̂��낤�B

�@�����͂܂��R�O�ɂȂ������肾�B

�@��蒼���鎞�Ԃ�����B

�@���[�i�X�ŏ����ȓX�����̂��ǂ����A�o�C�I�R�����Ƃ̉�Ђ������̂������Ȃ��B

�@�������ʂ��Ƃ͂Ȃ��ƌ��߂Ă�����A���낢��Ȗ��������\�̂悤�Ɋ����Ă���B

�@�����Ȗ������A���ꂪ�l�Ԃ̍K���Ƃ������̂ł͂Ȃ��̂��B

�@���т�H�ׂ���A�t�F�C�ƃ��C�N�͊K�i�̎肷��ɂ�����Ē���̉Ԓd�߂Ă����B

�@�t�F�C�͍l�����B

�@�����A��͂�Ԃ̂悤�ɖ��邭�ėǂ������̎q���ǂ��B

�@����ȏ����ƌ�������Ȃ��͂莩�������邭�Ȃ���Αʖڂ��ȁB

�@�t�F�C�͖����ɂ���������Ă݂��B

�@���C�N��������������ĉ��Ō��Ă���̂ɂ��C�Â��Ȃ��B

�@�u�́[�v

�@�t�F�C�͂��ߑ������B

�@���������ƃW���[�N�����܂����邢���i�ł������ȏo������҂ł�����ǂȁB

�@���������炢���������₦�Ȃ��ƒ낪�����B

�@�q�ǂ��͏��̎q���ȁB

�@�q�ǂ������w���ɂȂ����烀�[�r�[�������ĉ^��������ɍs���B

�@���̂��킢���q�͉����̎q���낤�B�Ȃ�ĉ\�ɂȂ�����ǂ����悤���B

�@�����̎q�Ȃ�ł���B

�@�u�ǂ��ł��B���킢���ł��傤�B�v

�@�e�n���łȂ��Ă������̎q�ǂ��͂��킢�����낤�B

�@�e�Ƃ��ė��h�ȂƂ���������Ȃ��Ƃ�����B

�@��������̓^�b�g�̔�����ɓ������B

�@������ɓ����E�E�E

�@��B

�@�t�F�C�͌����Ɉ����߂���A�V�������B

�@�ƁA���̎��N���ɔw��������Ă��邱�ƂɋC�������B

�@���C�N���Ȃ������Ԃ�߂Ă����B

�@�u����Ȃɂ��킢���ł������H�v

�@�u�́H�v

�@����͉��̎q�ǂ������킢���̂ŁA�^����ŁB

�@�u����ł��悧�v

�@���C�N�͉��̔w���������Ă������Ŏv������@�����B

�@���̐����Ńt�F�C�͂���ǂ肤���ĊK�i����]���������B

�@�u�����A���l����B�v

�@�Ƃ������A���������ĂȂ������̂����B

�@���̓����烁�C�N�̓t�F�C�̂��߂ɂ��ٓ�������Ă����B

�@�y���f�������͏��N�̂悤�ɖڂ��P�����Ă��ꂵ�����ɂ��Ă���B

�@���ٓ������肪�������������Ȃ���t�F�C�̓��C�N�ɕ����Ă݂��B

�@�u���C�N�ɂ͔ގ��Ƃ����Ȃ��́H�v

�@���C�N�͉�������Ȃ������B

�@���C�N���Ȃ��O�������A���������ł������B

�@�u���C�E�f�E�C�T�[���N�̂��ƂȂ��E�E�E�v

�@�ޏ��̐e������͉F���R�ł͗L���ȁu�C�̗��v�ƌĂꂽ�R�l�ŁA

�@���ɋ߂Â��j�͂������ς������O�Ȃ��S���̉a�H�ɂȂ��ď����Ă������炵���B

�@�u�����ł����B�F���R�̑卲�ŁB�S���̉a�H�ł����B�v

�@�E�E�E�E�E

�@�u�Ȃ�ł����B����B�v

�@���̉e�ŕ������𗧂ĂĂ����x���^�͌������肵�߂āA�������l���Ă����B

�@�S�@�O�b�e���卲

�@���j����G���U����͂��̒���̕ꐯ�n�ł���B

�@�J���g����ɂ͗l�X�Ȓn�整��������A���ɂ͐푈�ɂ܂Ŕ��W�����B

�@���̂��߃X�g�l���ł͐̂���F���R���Ґ�����A�������N�������ɂ͉�������ɉ������邱�Ƃ��������B

�@�ŋ߂͐��n�ԂŐ푈���N���錜�O�͂Ȃ����A�C���s�ׂ͍����ɔ������Ă����B

�@���������C�����쒀���邽�߁A�R�ɂ͂���Ȃ�̑������������R�̊͑����z�u����Ă����B

�@���̑�P�͑��̊��̓v���g�A�B

�@���݂ł͐�͂͑��݂��Ȃ����A����ɏ������^�͓͂d�����m�͂ƌĂ�Ă���B

�@�d�����m�̓v���g�A�̊͒��̓O�b�e���卲�B

�@���̓N���X�̊͒��������łȂ��̂͐푈���Ȃ����炾�B

�@�O�b�e���卲�͏��i�⌨�����ɋ����͂Ȃ�����Ŏw�������邱�Ƃ����������b�ゾ�����B

�@�E�҉ʊ������˖Ґi�Œm���A�����̐��ł���Α傢�ɕ��M�����������Ƃ��낤�B

�@�������C���ގ��ł���Όx�������x���ŏ\���Ώ��ł���B

�@���_�̂������Ƃɂ��ꗝ����B

�@�܂�͉F���R�Ȃǖ��ʂ̎Y���A���ʔт��炢�̐ŋ��D�_�Ƃ��Đ��̌����҂ł���B

�@����ł��R�ł���ȏ�A�L���ɔ����ď��������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���͂╗�K�₵������Ƃł������悤�ȗ\�Z�v�����ʂ�͕̂ی��������銴�o�ł������B

�@�u����ł��R�͖��ɗ��ł��낤���B�v

�@�O�b�e���卲�͒N�ɂƂ��Ȃ��A�����Ԃ₭�̂ł���B

�@�m���ɊC��̂ł̋~��v���͔N�ɐ���͂���B

�@�F���D�̊C��̂ł͏�Ɏ��Ԃ���肾�B

�@�~�}�g�D���x���̑D�ł͂��������ߗׂ̘f���Ԃł̎��̂ɑΉ�����̂�����t�ł���A

�@�O�f�����x���̎��̂ɂ͑Ή��ł��Ȃ������B�Ƃɂ�����p��������̂ł���B

�@��o�̓G���W��������āA�ً}���ɏo���̐����Ƃ���^�D���ێ����Ă����ɂ͂���Ȃ�̑g�D���K�v�������B

�@�R�̏��m�̓N���X�̑D���~�}�������s�������炱���l�����~�����ꂽ���Ƃ����X�������B

�@���f���тŗ������������~��D�ɏo�͂𗎂Ƃ����r�[��������g���Ĉړ������A

�@�댯�n�悩��̗��E�ɐ���������B

�@�e�����͂������~�T�C���̐��i�@��E�o���̐��͂Ƃ��ė��p������Ȃǂ��������B

�@�O�b�e���卲�͂����������̂̐܂�ɂ͈�Ԃɋ삯����̂ł���B

�@�u���X�L���[���ɐ푈���ł��邩�B�v

�@�R���ɂ݂��������Ă��邩�炱���C���s�ׂ����É����Ă���B

�@�������ɂ���͎����ł͂������B

�@�Ă̏����ő��z�ϑ��������̓�����ɐA����ꂽ�Ђ܂�肪��������Ǝ�𗎂Ƃ��Ă����B

�@�`�[���́u�F���R�̓d�����m�͂ɉדd���C������������@�v�ɂ��ċc�_���d�˂Ă����B

�@�R�Ɉ˗�����˔j�����ł�������ł���B

�@�ŏ��Ƀt�F�C���Ă��o���A�x���^������������Ă����B

�@�u�R�Ȃ���P���Ƃ����K�͂��Ă��邾�낤�B���̈�Ƃ��Č��ł��Ȃ����ȁB�v

�@�u�������ȁB�v

�@�u���z�ɉ�����ł����މ��K�͂Ȃ����낤���B�v

�@�u���������Ƃ��Ȃ��ȁB�v

�@�u�R�ɋ���n���ĉ����ł��Ȃ����낤���B�v

�@�u�ƍ߂��ȁB�v

�@�u�R�Ə��m�͂̃R���s���[�^�Ƀv���O��������荞�܂���Ƃ����̂͂ǂ����ȁB�v

�@�u���Y���ȁB�v

�@�u���ꂶ��A�O�b�e���卲�̎�݂�����̂͂ǂ����낤�B�v

�@�u����͖����ł��[�B����������̌R�l����ł��B�v

�@�b���������C�N����������B

�@�������Ɏ����̕��e�̘b������ȁB

�@�u�卲���Đl��h�ƕ��������Ƃ����邯�ǁA���������l�H�v

�@�t�F�C�͗₽��������������B

�@�u�l�����͍D���ł���B�ł����̂������Ȃ����Ƃ͑ʖځB�F�ł��������܂����B�v

�@�t�F�C�ƃx���^�͐��݂����������B

�@�F�ł��ʖڂ��B

�@��u�A�l��������C�N�������J�����B

�@�u���z�ϑ������������d�͑��u�z�ɑ��荞��ł��B�v

�@�u�́H�v

�@�t�F�C�ƃx���^�͂���Ƃ�Ƃ��Ċ�������킹���B

�@�u�����B�������͂��̒T���@��������f�[�^��������������ǁA

�@�̏Ⴕ�ĕ\�ʕt�߂ɂƂǂ܂����܂܂Ȃ�ł��B�v

�@�t�F�C�͓����������B

�@�u������O�ɉ����o���ė~�����Ɨ��ނ킯���B�v

�@���d�͑��u�Ȃ�Ă��̂��J�������Ȃ�đ�R�\������呛�����B

�@����ʑF��������Č������̂��ւ̎R���낤�B

�@�݂�Ȃ̘b��ق��ĕ����Ă����y���f���������b���܂Ƃ߂��B

�@�u���C�N�A�����������d�͑��u���J������͖̂�������B

�@�����ɂ������B

�@���z�ϑ����A���d�͂ŕ��V����Ǝv���関�m�̕������������A�����@�ւł͂��̉���͕s�\�B

�@���͂��˗��������B

�@�����̕��̓f�[�^�͌R�ɒ���B

�@�Ƃ���������������̖��m�̋Z�p�Ƃ���������ɋ����������Ă�����Ȃ����ȁB�v

�@�y���f�������͂��̎|���L�����˗������쐬���A����𗂓��R��w���ɑŐM�����B

�@������A�R����̕ԐM�ɂ͎��̂悤�ɋL����Ă������B

�@�u���z�ϑ��������@�a

�@�˗��̌��A�q�����܂����B

�@�R�͏펞�ً}���ɔ����Ă���A�����Ƃ��Č����@�ւ���̈˗��ɓ����邱�Ƃ͂ł����˂܂��B

�@���������K�X�P�W���[���Ƃ��̓��e�͊e�͑��̉^�p�����s���Ă���A

�@�^�p���ɒ��ژA�����Ē�����Ό����̗]�n�͂���܂��B�^�p���̘A����͉��L�B�v

�@�R�͖��Ԃ̈˗����邱�Ƃ͊�{�I�ɔ�����B

�@���ʂ���ł͐H�����Ă��邱�Ƃ͂��������Ȃ��B

�@�ǂ��炩�Ƃ����A���ɂ��f��Ƃ������Ƃ��납�B

�@�͑��̉^�p�������Ƃ������ƂɂȂ�A�W���[�J�[���o�������Ȃ����낤�B

�@���C�N�̏o�Ԃ��B

�@���K�͊͑����^�p���Ă���͒����傫�Ȕ����͂������Ă��邩�炾�B

�@�u���[�B����ς莄�����ނ�ł����[�B�v

�@�x���^�͎��]�Ԃ����ėL���ȃP�[�L������ɏo�������B

�@�P�[�L��킩�B

�@���ȁA�x���^�B

�@�����͂ǂ����炩�Ԃ�p�ӂ��Ă��ă��C�N�̃f�B�X�N�ɏ���͂��߂��B

�@�����͂킴�Ƃ炵���ȁB

�@�t�F�C�͂Ƃ肠�����P�[�L������܂ł̊ԁA�����̏��������邱�Ƃɂ����B

�@�ӂ��B

�@���Ƃ͘b��������Ȃ����Ƃ��F����肾�B

�@���̖�A�x�O�ɂ��鍂�������̏h�ɂ��炩�������������Ă����B

�@�u�������Ƃ��Ă���Ȃ�������A���삯���������Ⴂ�܂��B�v

�@�O�b�e���卲�̊�F���ς�����B

�@�i�ɂ��Ƃ����˂��Ă���B�j

�@�u�N�Ƃ����B�v

�@�u�����܂�����B�v

�@�������̏��Ɏ��Ă����B

�@�Ȃ͕a�C�ő��E���Ă����B

�@���O�A�������Ȃ��ƂŌ��������Ă������Ƃ�ނ͉��������v�����B

�@���i�����킸�ςɋC�����������������A

�@����������Ƃւ��Ȃ���Ȏ����ɍ��킹�Č��܂̑�������Ă���Ă����̂�������Ȃ��B

�@���C�̂ӂ���ʂ͑����Ă����B

�@�u�삯�������Ă�����B�v

�@������K�̎�ނ⒈���ݒ肷����̘b�͖��Ȃ��B

�@�������A�\�ł͂��邪�Ȃ�Ƃ��ړI���ߑR�Ƃ��Ȃ��B

�@�e���猩�Ă��ǂ����l���x����₷�����ł��邭�炢�͂킩��B

�@�u���܂��A�N�����x���ꂽ�肵�ĂȂ������H�v

�@���C�̂ӂ���ʂ�����ɂӂ��ꂽ�B

�@�����̖���M�����Ȃ��Ƃ����́H

�@�i���܂����B���������\�t�g�ɕ����悩�������B�j

�@�卲�̓X�g���[�g�Ȏ����̐��i���������������Ȃ��B

�@�����A����͊m�����x����Ă���ɈႢ�Ȃ��B

�@�����A��w������͓����ɁA�u�ł�����͂���v�Ƃ̒B��������B

�@�u�����ɓ��炸��Η������v���B

�@�O�b�e���卲�̕��͌��܂����B

�@�T�@�דd���q�C

�@�P������A�ٗ�̑����ő��z�^�[�Q�b�g�ւ̖C���X�P�W���[�����g�܂ꂽ�B

�@����̉��K�ɂ͓d�����m�͂P�A�쒀�͂R�A�����쒀�͂Q�B�Ɖ��K�Ƃ͌ĂׂȂ����K�͂Ȃ��̂��������A

�@���ۂ͉דd���q�C�����Ă�Ώ\���������̂�����쒀�͂͌�q�݂����Ȃ��̂��B

�@�t�F�C�ƃx���^�A�����ă��C�N�̂R�l�͋O���G���x�[�^���珄�m�@�b�̓v���g�A�ɏ�荞�B

�@�F���R�̊͑D�̂قƂ�ǂ͂��ޖ����Ă����������Ȃ��قǂ̘V���͂ł���B

�@�E�G�|���V�X�e���������i���݂������B

�@�����A�G�͑������Ȃ����炱��ŏ\���Ȃ̂ł���B

�@�t�F�C�ƃx���^�̓v���g�A�ɏ�荞��ł����ɃE�G�|�����j�b�g�̎��@�������ꂽ�B

�@���C�N�͕ʎ��ł��َq�̐ڑ҂��Ă���B

�@�v���g�A�̉דd���q�C�V�X�e���͑傫�Ȃ��̂������B

�@������ƂȂ�T�C�N���g�������j�b�g�͏�����T�K���Ă̌����قǂ��������B

�@����ł��R���p�N�g����}�邽�߂ɓ����̉�����͗�����ɂȂ��Ă����B

�@���q�j�̓T�C�N���g�����������ʼn�]���b�����L���ȏ�ɉ��������B

�@�דd���q�C�ł͗l�X�Ȏ��ʂ̌��q���g���邪�A�d���f�ɂȂ�قlj���������B

�@����͓d�ׂ������Ē����q�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�אڂ����ʂ̃T�C�N���g�������d�q����������B

�@���d�ׂ̓d�q�͔��˒��O�Ɍ��q�j�ƗZ������A�S�Ă������q���������q�j���`�������B

�@�דd���q�C�͑���̌��f��I�肷�邱�Ƃ��ł��A�o�͒������e�ՂȂ��Ƃ����_�ł���A�Ή��͈͍͂L���B

�@����̖C���̓}�O�l�V�E�����f���g�p���邱�ƂɂȂ����B

�@���@���I���ƂQ�l�̓u���b�W�ɒʂ��ꂽ�B

�@�O�b�e���卲�͔w���������ɑ̂��������肵�Ă��āA�������ɂ܂��鋰�낵���ȕ��e�������B

�@���͔������炢�������ŁA�����E�����X�B

�@��̓Y�{���ɓ˂�����ł��邩�A����~���グ�Ă��邩�Ƃ�������ł��킵�Ȃ��B

�@�����ĂȂ����t�F�C�ɑ��Ă͎��X�Ɋ�������Ă����B

�@���ΖʂȂ̂ɂȁB

�@�u�ŁA�^�[�Q�b�g���ǂꂭ�炢�̑傫���Ȃ��āB�v

�@�n�������b���B

�@�d�����m�͂̉דd���C�̎˒��͊�{�I�ɂ͒����Ȃ��B

�@�m���ɍ���̃^�[�Q�b�g�͉������G�͂ł͂Ȃ��A�Î~���Ă���B

�@�Ƃ͂����A����Ȓ��������͂Ȃ����낤�B

�@�R�O�O�O���L�����[�g���̋������璼�a�T�O�Z���`�̓I��ł��������ƁB

�@�u�C�蒷�A�ǂ��v�����B�v

�@�u�́A���ꂾ���̋������Ɗg�U���������G�l���M�[���X���߂��܂��B�v

�@�^�[�Q�b�g�̃f�[�^�͎��O�ɏ��ނ�n���Ă���̂ł킩���Ă���͂����B

�@�킴�Ƃ炵�����݂�����Ȃ��Ă������悤�Ȃ��̂��B

�@���l�I�ɕ�����������Ƃ����x���c��ɏ悹��̂͋��̍����ł͂���Ǝv���̂����A

�@������͂��肢���Ă���g�����B

�@�u�ł͏����˒�������Z�����Ă͂������ł��傤���B�v

�@�x���^�����������ɒ����B

�@����͑��z�ł���B

�@�R�O�O�O���L���̋����ł��߂��B

�@�F���D�̊O�ǂ͂T�O�O�x������Ȃ����낤�B

�@�߂Â��Ί댯�x�͉����x�I�ɑ����B

�@�u�Ƃ肠���������R�O�O�O���ŖC������B�v

�@�O�b�e���卲�͂����������ƕ������o�čs�����B

�@�R���Ԍ�A�v���g�A�ɍ����쒀�͂Q�ǂ��ڋ߂��Ă����B

�@������͉�������ł�A�y���f����������D���Ă���B

�@�Ō�̍���c���I����ƃt�F�C�͉�������ֈړ����邽�߂ɘA���ʘH�ɓ������B

�@���C�N�����c�ɂ������Ƀt�F�C�����l�߂Ă����̂��O�b�e���卲�̉s���ڂ͌������Ȃ������B

�@�u�E�E�E��͂�A�������B�v

�@��������͑��z�̔��Α��܂ō����ňړ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�����쒀�͂̓h�b�L���O�����������Ɠ����ɉ������J�n�����B

�@�t�F�C�͉�������ɎQ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@����𑼐l�ɔC����킯�ɂ͂����Ȃ��B

�@�i�~�������������y���f�������ɉ��Ɛ������悤���B�j

�@�ǂ��܂ł����邱�Ƃ��ł��邩���M���Ȃ����A�Ƃɂ���������Ă���̘b���B

�@�R����A�͑��͔z�u�ɂ����B

�@�u�O�k���x�S�V�O�B�D���͋C���A���x�A���ː��ʂƂ��ɐ���B�v

�@�����R�O�O�O���L�����[�g���B

�@�דd���q�C�͂��łɃX�^���o�C���Ă���B

�@���i�ߎ��͑D�̂قڒ������ɂ������B

�@�x���^�͑�����O�̌i�F���������Ǝv�������A�����͑��b���ł������v���ꂽ�ꏊ�ɂ���A

�@���j�^�[�͂Ȃ������B

�@������ɂ��Ă����z�ڋ߂ɂ��킹�đS�Ă̑��͕�������Ă���B

�@�₦���Ⴂ�U���������Ă����D�̂������ԑO���炻�ꂪ�r�₦�A���݂͊����ړ��ł���B

�@�ˌ����x���グ�邽�߂��낤�B

�@����͑S�����ȏ�ԂŁA�̂̓V�[�g���b�N����Ă����B

�@�x���^�ƃ��C�N�͎i�ߎ��̌���ɂ������S�n�̗ǂ����ʃV�[�g�Ɏ��܂��Ă����B

�@�����͌R���̂������Q�X�g������Ȃ��B

�@�u���܂����B�v

�@�O������C�蒷�̐������������������B

�@�u�����J�n����B�v

�@�����Ɩ����I�����W�F�ɕς��A�e��̃f�[�^��j�^�[���ΐF�ɋP�����B

�@�����ɂ��郁�C���f�B�X�v���C���P���G���U�̗��̑������сA�^�[�Q�b�g���_�ł��Ă���B

�@�u�^�[�Q�b�g���[�U�[�ƎˁB�v

�@���z�d�͏�̐��l��}�邽�߂ɍŏ��Ƀ��[�U�[�����Ǝ˂��ꂽ�B

�@�R�O�O�O���L�����[�g��������Ă���Ό��ł����P�O�O�b��������̂ł���B

�@�u�f�[�^�擾�B�����ɔ��f�B�v

�@�u���f�I���B�덷�P�O���[�g���B�v

�@�u�E�G�|���V�X�e���A�I�[���O���[���v

�@�u�דd���C�A���Ǝ˂Q�O�b�ŃX�^���o�C�B�}�O�l�a�B�����R�O�O�O���B�o�͂T�O�B���b�N�E�I���I�v

�@�u�דd���C���ˁv

�@�I�m�ŗ����悤�Ȏ菇���Ƃ��A�דd���q�C�͔��˂��ꂽ�B

�@�덷�P�O���[�g���ł���P���Ŗ������邱�Ƃ͓����������Ȃ��B

�@����ۓ���}���Ȃ��炻��ł��x���^�͊��҂��Ă����B

�@���[�U�[�ɂ��Ă��דd���q�C�ɂ��Ă����Ղ͎c��Ȃ��B

�@���̃C�x���g���O���猩����̂��������Ƃ��Ă��ʔ����͔��o���������Ȃ��������낤�B

�@�u�דd���q�C�A�ڕW�ɓ��B�B�ڕW�������Q�O�B�����q���W�V�B�������R�T�ȏ�B�d�͏C��0120�E�E�E�v

�@�������Ă���������͂��ꂽ���Ƃ��킩�����B

�@�Q�X�g�ȂŃ��C�N�������o�����B

�@�u����������ł����[�B�v

�@�u�����B�v

�@�P�������������ŃO�b�e���卲�͖C���ɑ啝�ȏC���𖽂����B

�@�u�����Q�O�O�O���܂ňړ��B�o�͂W�O�B�Ǝˎ��ԂR�O�B�v

�@�D�̂ɋ}���ȉ������������B

�@��͂艓�������̂��B

�@�������A�����Q�O�O�O���L���܂ŋ߂Â��ƊO�k���x�͂��Ȃ�㏸���邾�낤�B

�@�u�דd���q�C�A��Q��ˌ��܂łT���ԁv

�@�����Ɩ����ʏ�ɖ߂�A�x���^�ƃ��C�N�͊͒����ɌĂꂽ�B

�@�u���z�ϑ��������̏��N�ɍ���x���������B����͉����Ǝv���邩�B�v

�@�O�b�e���卲�͒Ⴍ�X��悤�Ȑ��Ŏ��₵���B

�@�u�킩��܂���B�Ȃ����V���Ă���̂��B�Ȃ��������Ȃ��̂��B�v

�@�u����ׂ�̂�����̒����Ȃ̂ł��B�v

�@�i�����͂�͂�m��Ȃ����B�j

�@�x���^���Ȃ��O���ƕ����͐e�q�����ɂȂ����B

�@�R���ł���O�b�e���卲�ɂƂ��Đg����D�ɏ悹�邱�Ƃ͑z��O�������B

�@���̑D�͊ό��D�Ƃ͂킯���Ⴄ�B�R�͂��B

�@�����č��œ����Ă���ȏ�A���Ƃ�������荞��ł����Ƃ��Ă����ʈ����͂ł��Ȃ��B

�@�u���C�������B���͏�������P���ɋ߂Â������S���͊m�ۂ���Ă���B

�@�S�z�͖��p�B�������Ă悵�B�v

�@�u�͂��B�́[���B�v

�@���C�N�͂����������Ȃ���p�^�p�^�ƕ������o�čs�����B

�@�O�b�e���卲�͂ǂ��Ɨ͂�������̂��������B

�@���Â��ْ����̂Ȃ������B

�@����Ȃ��Ƃ����炷���l���x����ė��p�����̂��B

�@��킪�I�������A���̃t�F�C�Ƃ������ᑢ�ɉ���B

�@���̎��́B

�@�u�Ƃ肠�����A�P�������Ă��炾�B�v

�@�O�b�e���卲�͓��������ނ������B

�@��������̍������m�͍͂P������Q�O�O�O���L�����[�g���̂Ƃ���ŃX�^���o�C���Ă����B

�@�Q�ǂ̑D�͑ϔM���b�ł��������A����ł����̋����͌��E�ɋ߂����̂������B

�@�u�P���ڂ͂͂��ꂽ�悤�ł��B�v

�@�דd���q�C�͏d�͂̉e�����ĖڕW�̉���ʂ�߂����ƁA�ē����̎m�����������Ă��ꂽ�B

�@�Ƃɂ����D���ɖق��č����Ă��邾���ł͉����N���Ă���̂��킩��Ȃ��B

�@�d�����m�͂ɏ�D���Ă���ΖC���̕��͋C�𖡂킦�����낤�B

�@�������A�O�b�e���卲�Ƃ���Ƃ��̖��ȋْ������v���o���ăt�F�C�͐g�k�������B

�@���̑卲�͎����ɓG�ΐS�������Ă��邪�A������O�Ɍ���������������̂��ȁB

�@�����ƃt�F�C�̓Q�X�g�V�[�g�ɍ����Ă������A�y���f�������͂��ɂȂ������������Ȃ��A

�@�����U��킹����A�蒠�����o���ĉ����������t�����肵�Ă����B

�@�����̐S�����l����Γ��R��������Ȃ��B

�@�߂��̃f�B�X�v���C�ɂ͍P���̃��A���f�����S�V��t�ɍL�����Ă���B

�@���̑D�̐ݔ��͔�r�I�V��������f���V�X�e�����[�����Ă����B

�@�P���G���U�͂��̒���܂ŗ���Ƌ��낵�������ł���A�n���̗l�����f���o���Ă����B

�@�����쒀�͓͂˔��I�ȃt���A�����ɔ����Ē��悩�痣�E����̐����Ƃ�Ȃ���ҋ@���Ă����B

�@�d�����m�̓v���g�A�͍P�����狗���Q�O�O�O���L�����[�g���n�_�ɓ��B�����B

�@�u�O�k���x�V�O�O�B�D���C���A���x�͐���B���˔\�ʋ��e�ʓ��Ŕ����B�v

�@�����ԂƂǂ܂�Ƃ͊댯�������B

�@�������Ă����쒀�͂͋����Q�T�O�O���L���őҋ@���Ă���B

�@�u�~�b�V�����E�X�^���o�C�v

�@�ӂ����ю����Ɩ����I�����W�F�ɕς�����B

�@����ً͋}�ޔ���z�肵�ăG���W���o�͂��Q�O���ɕۂ����܂܂��B

�@�u�^�[�Q�b�g���[�U�[�ƎˁB�v

�@�u�f�[�^�擾�B�����ɔ��f�B�v

�@�u���f�I���B�덷�T���[�g���B�v

�@�u�E�G�|���V�X�e���A�I�[���O���[���v

�@�u�דd���C�A���Ǝ˂R�O�b�ŃX�^���o�C�B�}�O�l�a�B�����P�X�O�O���B�o�͂W�O�B���b�N�E�I���I�v

�@�u�דd���C���ˁv

�@�i�ߎ��̏�����������B

�@��P����A�C�蒷�����B

�@�u�^�[�Q�b�g�ɖ����B�דd���q�ΏƎˎ��ԂP�O�B�v

�@�^�[�Q�b�g�ɂP�O�b�ԓ��������炵���B

�@�u�^�[�Q�b�g�������B�^�[�Q�b�g�ʒu�ɕϓ��Ȃ��B�v

�@�u�Ǝ˂R�O�B�o�͂P�O�O�Œ����Ɏ��e�����B�v

�@���������卲���w�����o���B

�@�Ԕ�����ꂸ�ɖ��߂��o����A���s����Ă����Ƃ���͂������ɌR���B

�@�u�E�G�|���V�X�e���A�I�[���O���[���v

�@�u���b�N�E�I���I�v

�@�u���ˁv

�@����ɂP����B

�@�u�^�[�Q�b�g�ɖ����B�דd���q�ΏƎˎ��ԂQ�O�B�v

�@�u�^�[�Q�b�g�̈ʒu�ɕω��Ȃ��B�v

�@�C�蒷�̕Ɛ����d�Ȃ�悤�ɑ卲�̎w������B

�@�u��Lj�t�B�}�����]�P�W�O�x�B���E����B�v

�@�}���ȉ��f�������B

�@���Ȃ葊�E����Ă���̂��낤���A����ł��D�̂������ނ悤�Ȃf�Ƀx���^�͚X�����B

�@�u�ǂ��������Ƃ��B�v

�@�דd���q�͊m���Ƀ^�[�Q�b�g�ɖ��������B

�@�������A���蔲�����̂��B�V�[���h�Ŏ����ꂽ�̂��B

�@�͓��ł̓��R�[�_�[�̉�͂��s��ꂽ�B

�@���A�R���s���[�^�̉�͂ł͓������o�Ȃ������B

�@�T�[���O���t�ł͊m���ɂ��̕����������x���Ⴂ�B

�@�����ēd��������������Ȃ̂ł���B

�@��̕�ŌR�͂�������̂ł͂Ȃ��A�����E凋C�O�Ƃ̌��_���o�������͑ł���ƂȂ����B�@

�@�i��R���@�o�`�q�s�Q�ɑ����j

�@�@�t�F�C�X�E�h���[���ڎ��ɖ߂�

�@�@

|