|

|

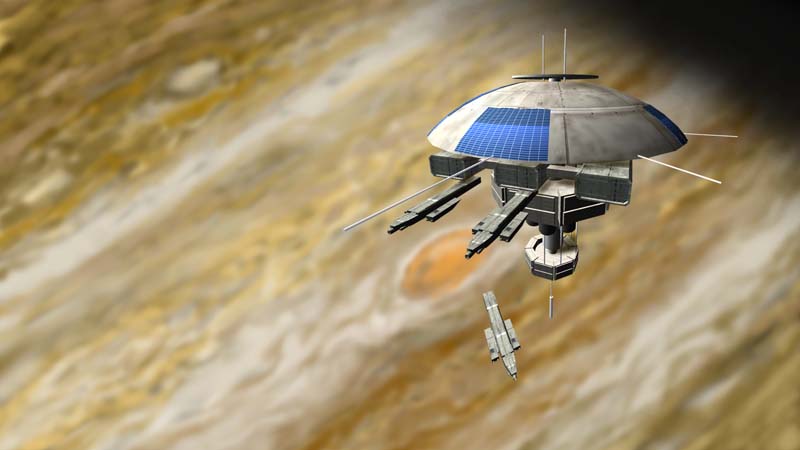

1 ガス惑星ユグノー

「ダルト、今日も出かい?」

広い格納庫の片隅に設置された船員待機室で数人の男が大型掲示板の前に集まっていた。

彼らは重水素採取船の船長とオーナーたちだ。

「今日は駄目だな。線量が高い。」

ダルトと呼ばれた男は掲示板の放射線数値に気を落としたように言った。

待機室には小さな窓があり、そこから外の様子を見ることができた。

惑星表面に白と黄色の雲が巨大な縞模様をつくって流れていた。

ガス惑星ユグノーのいつもの風景。

ここは昔から重水素が採取されている資源惑星である。

ユグノーには重水素採取のためにプラントを兼ねた3つの巨大な浮遊基地が周回していた。

そのひとつ、ユグノー3は浮遊基地の中で最も古い。

それ以前に建設されたユグノー1とユグノー2は老朽化のため廃棄され、惑星大気の底に沈んでいる。

浮遊基地は全体がクラゲのような構造をしていた。

大きく傘のように開いた最上部はアンテナを兼ね、

通信設備や非常用の太陽電池パネルなどが装備されているが、主電力は基地内の原子炉で供給されている。

傘の下には宇宙船の発着場がある。

発着場は外宇宙と基地を結ぶタンカーや連絡船のポートと惑星に降下する資源船のポートに別れている。

修理用のドッグと小型船舶の格納スペースは密閉型ユニットである。

その下部に広い居住スペースがあり、最下部がプラントである。

1つの浮遊基地には約700人以上の人間が作業に従事していた。

船員待機室にメンテナンスクルーの姿がちらほら見えるようになった。

ダルトは大型掲示板に「クルスク号 本日待機 出航予定48時間後」という文字が表示されるのを確認して、

部屋を出た。

クルスク号の船員は各自、掲示板を確認して2日間の休息に入るだろう。

雇用主であるダルトは待機中でも船員の給料を半額補償しなければならない。

最近は線量の高い日が多く、今月も儲けが出そうにないと彼は舌打ちをした。

家族への仕送りも少なくなるだろう。

巨大なガス惑星はその強大な磁場で太陽から飛んできた太陽風を捕らえ、

高エネルギー粒子の層である放射能帯を形成する。

その線量は太陽の活動によって大きく変化するため、放射線予報は毎日出ていた。

ダルトはセンターEVに乗り込み、居住区に戻った。

居住区のパーソナルスペースに窓はない。

ダルトはいつものように小窓のあるラウンジの席に座り、ユグノーを眺めながらパックの飲料を口にした。

水素が反応した青いオーロラが極を冠状に取り囲んで揺れているのが見えた。

「実際、たいしたことはないんだ。」

線量が多少高くても船のシールドはそれを防ぐことができる。

規制が入るのは、船員の安全確保が第一だからだ。

ユグノーの表面に浮かぶ黄色とオレンジと白の縞模様は

大気中から沸き上がった化合物が恒星の紫外線によって変質したものだ。

惑星は自転速度が速いため、大気は常に強い風が吹き荒れていた。

それが縞模様を常に変化させ、乱流を発生させ、時に赤斑や白斑をつくることもある。

ダルトはその小さな赤斑をじっと眺めた。

2日後、採集船クルスク号はユグノー3から出航した。

ガス惑星の大気層は厚い。

それ故に水素を採取するといっても一筋縄ではいかない。

最上層部にはアンモニアの結晶が薄い膜のように広がっていた。

そこを突き抜けて降下していくと薄い水素の層が現れる。

ユグノーの大気成分は水素が75%でヘリウムが20%。

残りはメタンや水、アンモニアや珪素、その化合物などである。

惑星中心には岩石を主体としたコアがあり、液状化した金属水素が厚く取り巻いている。

クルスク号は水素の大気の中をゆっくりと降下していった。

船外モニターはすぐに役に立たなくなった。

真っ白で視界は0だ。

有視界航行は不可能であるため、姿勢制御系に支障が出れば宇宙船の航行は難しいものになる。

まあ、どのみち宇宙空間で有視界航行など無謀な話なのだが。

若い船員のサンカが船内モニターを食い入るように見つめていた。

彼は雷のチェックをしているのだ。

惑星表面の雷はどこかで常に発生しているが、雷雲との距離は離れていた。

ユグノーの雷は危険だ。

時には数十兆ボルト、数テラワットの数値を叩き出すこともある。

クルスク号のような小さな船では電子系の機器が一瞬でやられてしまうだろう。

クルスク号に乗り込んだ船員は2年前から仕事を続けているメンバーだ。

船は時折大きく揺れたが、船員は皆平然と仕事をこなしていた。

乗員は全部で4名と少なかったが、ここの採取船はみんなそんなものだ。

採取作業の仕事場では船員同士名前で呼び合うのが普通だ。

操舵をしていたムタンが現在位置を報告した。

「現在表層から深度100キロ。純粋水素層に到達します。」

前回潜った時よりも海面が上がっていた。

「ムタン、カーゴ降ろせ。」

クルスク号は両弦に2台の大きなカーゴを搭載している。

カーゴには推進エンジンと軌道修正用のバーニアが装備されているが、

基本的に母船からウインチで送り出される。

エンジン付きのバケットのようなものだ。

採取は水素の海の中で行われる。

カーゴの推進機は水中で姿勢制御ができるように水流噴出型のモーターが2基装備されていた。

カーゴをウインチで送るのは原始的であったが、確実な方法だ。

「カーゴ1、カーゴ2同時に切り離し。」

「切り離し、5秒前。」

「・・・テッ。」

カーゴを分離すると質量を失ったクルスク号の船体は一気に数十メートルも上昇した。

制御用の通信ファイバーが入ったケーブルはすさまじい早さで送り出され、

2台のカーゴはオレンジの光点を点滅させながら大気の下へと落ちていった。

ユグノーの大気と海の境界は超臨界状態になっている。

水流の変化や異物の混入、温度変化など、

ちょっとしたきっかけで水素は液体と気体との相変位を繰り返していた。

ムタンはモニター情報を読み上げた。

「ケーブル送り1500。」

「カーゴのバランス制御良好。」

頃合いを見てダルトは声を出した。

「採取口開け。」

このあたりは漁師が魚を捕るのに似た感覚なのかも知れない。

カーゴはバランスをとりながら液体水素を吸い込みはじめた。

重水素、トリチウム(三重水素)の含有率は表層ほど高い。

含有率が高いほど後のプラント処理が容易になる。

水素水流でカーゴ1が少し持っていかれたらしく、船体が斜めに傾き、艦首が右に大きく回頭しはじめた。

ムタンは慣れた手つきで推力を調整し、冷静に対応していく。

ダルトはそれを見て頼もしく感じた。

ムタンがこの船に乗ったばかりの頃はそれはひどいものだった。

船は風に流され、姿勢を保てず、カーゴを1台失ったこともあった。

その間、ムタンは船酔いで床を転げ回っていただけだった。

「採取完了。」

15分ほどでカーゴは一杯になった。

トリチウムがたくさん入っていればいいが。

「上げっ。」

ダルトの声と共にウインチが巻き上げられる。

分離に比べると巻き上げは技術力が要求された。

巻き上げる力と船の推力のバランスを取りながら、暴れるカーゴの姿勢を制御しなければならないからだ。

作業は順調に進み、2台のカーゴは無事に収納された。

今日の作業はまあまあだった。

ユグノー3に戻って最下部のプラントの貯蓄タンクに液体水素を送り込むと1日の仕事は終わりである。

後日、その量と質で賃金が計算されるというわけだ。

仕事は順調に終わったが、ダルトの焦燥感はつのるばかりだった。

「まだか。」

彼は壁のカレンダーに向かってそうつぶやいた。

惑星ユーナス。

油農場の昼下がりはいつものけだるさが漂っていた。

草の枯れた少し甘い匂いがそうした雰囲気を作り出すのだろう。

作業員の多くは、短い休息時間に仮眠をとっている者が多かった。

バイオ燃料の農場では人力から機械化への移行がずいぶん進んでいた。

作業員の中に顔見知りはいないようだ。

フェイは畑の配置を示した色あせた大きな看板を横目で見ながら足を速めた。

農場はイマムのものではなく、見知らぬ会社のものに変わっていた。

エルザRXからの脱出劇から半年が経っていたが、そのうちフェイはストーコスで4ヶ月の入院生活を送った。

そしてこのユーナス星に帰ってから1ヶ月が過ぎた。

フェイの足取りは重い。

体がまだ本調子ではないこともあったが、スー婆さんの墓参りを済ませての帰り道だ。

今日はヒッテとベルタがユーナスに戻るというので、落ち合う日だ。

イマムは炭素核融合弾を調達するために大きな利権を幾つも失った。

ヒッテは取締役会で吊るし上げられ、会長のテンダとともに役職を失った。

だが、裏の事情を知る上層部は事を公にすることもできず、裁判に持ち込むことはしなかった。

ヒッテはその財産を全て失い莫大な借金を抱えた。

フェイは先月、ストーコスの病院を退院する際、ヒッテの借金をすべて帳消しにした。

ペンデル教授の各種パテントと財産をすべてヒッテに譲り渡したのである。

それで彼の恩に報いることができるならば安いものだ。

自分はもう、抜け殻なのだから。

スー婆さんの小屋は婆さんの死後、ヒッテが買い上げていた。

借金取りもスー婆さんの小屋は価値がないとみて見逃したようだ。

なつかしいドアを開けるとヒッテとテンダが複雑な表情をフェイに向けた。

しばらくの間、3人は何も言わずに立ったままだった。

「ヒッテよ。雰囲気、暗くないか。」

ヒッテはこのところ殺人的な忙しさでほとんど寝ていなかった。

彼は裏事情にけりを付けるために惑星警察の内部組織に手を回し、

警察内部協力者リストの提供と密輸組織の情報提供を行うことに踏み切った。

数十年続いたかつての黒い盟友を裏切ったのである。

密輸組織は一網打尽にされ、組織は壊滅した。

同時に事を知るイマムの役職連中も退職金をはずんで追い払うことができた。

「正義の味方がそんなに暗くてどうするよ。」

何も言わないヒッテの代わりにテンダが口を開いた。

「フェイ。いろいろあったな。」

この部屋で最初に会合が開かれてから10年たった。

スー婆さん小屋の雰囲気は以前のままだが、婆さんの持ち物は部屋の隅にまとめられていた。

「1ヶ月ほどここに住んでいたからな。」

ヒッテがポツリと言った。

彼が送った逃亡生活の断片がかすかに残っているのが見て取れた。

最後のターゲット・ミルは絶望的なところだった。

ブラックホールの中。

クモ座にあるキル14という大物だ。

そしてブラックホールのどこにあるのかも分からない。

位置が特定できないということはブラックホールの外周ではなく、内部の可能性が高い。

場所がわからない。

「行けば死ぬよな・・・」

「ああ。死ぬだけだ。」

ダーハンL5の時もエルザRXの時も駄目だと思った。

しかし、今回は決定的だ。

「おひらきかな。」

「タットの秘宝に乾杯だ。いや完敗かな。ははは。」

フェイはテンダの冗談を初めて聞いたが、反応をする気も起きなかった。

酔えない酒だ。

3人はほとんど話もせずにもくもくと飲んだ。

別れ際、ヒッテはフェイに新制イマムの役職リストを渡した。

フェイが役職の末席に記された自分の名前を見てうんざりしていると、

ヒッテは内ポケットから小さな封筒を取り出した。

「君の妹君からだよ。

なんでもおじいさんが持っていたメモリーが出てきたんで、渡して欲しいってさ。

今のマシンでは読めないタイプらしいけどね。」

ヒッテは明日から遠方に出張だ。

コネクションをつくる大事な時期だからしかたがない。

そのうち役職となったフェイも引っ張り回されるだろう。

爺さんが残したメモリーの解読は手間取った。

フェイはいくつかの解析ソフトを試し、試行錯誤の結果3日かけて読むことに成功したが、

その情報は驚くべきものだった。

そこには父、ダルトがミルに関する研究データが記録されていたからである。

「タットの秘宝解析の記録」と題されたそれは簡潔な文章にまとめられていた。

ダルトは早くからフェイのアザの正体に気がついていたらしい。

そして彼はそのわずかな情報からターゲット・ミルの位置を特定することに成功していた。

第1のミル ユーナスの海底

(それはわかる。)

第2のミル ダーハンL5の地底

第3のミル エルザRXの表層

第4のミル ガス惑星ユグノーのビッグママ

ターゲットの位置はミルを順次インストールしなければ分からないはずだ。

親父にはなぜそれがわかったのだろうか。

第2のダーハン、第3のエルザの位置は正確だ。

だが、第4のユグノーというのは違う。

それにビッグママというのは何だ?

ダルトがミルの位置を解析した方法をデータから知る術はなかった。

本人に直接聞いてみなければわからない。

「親父はいったい何をやっていたんだ。」

両親が行方不明になって15年ほどもたつ。

それ以前に父親はすでに宝探しをしていたというのか。

フェイが生まれた星はユーナスではない。

トルマというここからかなり離れた乾燥した惑星だ。

フェイは草がわずかに生えている乾燥した土地で砂を掘って遊んだ時のことや、

家畜山羊の獣臭い匂いを思い出した。

確かにトルマは人が住むには環境が悪いところだったが、

親父がユーナスに移り住んだのはターゲット・ミルを回収しようとしたのかもしれない。

そう考えるのが理にかなっている。

写真も何枚か残されていた。

その中に昔見た、ダーハンの砂漠を背景にした父と自分が写ったものもあった。

俺は子どもの頃、父に連れられてダーハンに行ったことがあるのだ。

間違いない。

親父は本気だったんだ。

フェイは16年前の惑星ユグノーにおける重水素採掘ついて徹底的に調べた。

親父が働いていたらしいユグノー3は老朽化のため、3年前に廃棄されていた。

重水素採取船の名簿も探してみたが、完全な船員名簿は残っていない。

ウェブで調べていくと当時3隻の採取船が稼働していて、

その中のクルスク号という船をダルトが長期レンタルしていたことが分かった。

クルスク号で検索をかけていくと当時のブログにムタンという男が残した日記の断片を発見した。

ムタンはクルスク号に乗っていた船員ではないだろうか。

ムタンが働いているクールという星を突き止めたフェイはその週の終わりに定期便に乗りこんだ。

クールは鉱山資源が豊富な星だった。

鉱山というと過酷な労働と悲惨な環境を想像しがちだが、

クール星はずいぶんと前から掘削の近代化が進み、ほとんどが機械化されているようだ。

手掘りがなくなってから10年は経つと聞いた。

ムタンが働いているのは白金の海底鉱山だった。

小さな港のすぐ近くに真新しいビルが建っていた。

ビルの裏手には採掘された鉱石が山のように積まれており、ガントリークレーンのような荷役機械が見えた。

ここから鉱石を船で運んでいるのだろう。

フェイは事前に連絡していたが、無愛想な守衛から作業が終わる1600時まで待合室で待つように言われた。

作業員はこのビルの中から数キロ離れた海底の現場までレールバスで移動する。

朝出発すると基本的に作業が終了するまで地上に戻ることはない。

いくら機械化されたといっても鉱山は常に危険がともなう仕事であった。

ムタンがユグノーで重水素を採っていたのはおそらく30歳前後だろう。

現在は40代後半といったところか。

カンカンカン。

レールバスの到着を知らせる鐘のような音がけたたましく響いた。

黄色い回転灯がくらくらと傾きながら回っていた。

壁一枚隔てて男たちの賑やかな声が聞こえてきた。

しばらくすると待合室から面会室へ移動したフェイの前に一人の男が現れた。

作業服は小綺麗で血色も悪くなかったが、ムタンは見た目60歳くらいに見えた。

フェイは自分がダルトの息子であることを説明し、

16年前のユグノーでの出来事を教えて欲しいと頼み込んだが、ムタンは口をきこうとしなかった。

あまりに無口な彼にフェイは思い切って切り出した。

「ビッグママっていうのは何なんだ。」

その言葉を聞いた途端、ムタンは苦しそうに頭を抱えてテーブルに突っ伏した。

喉の奥から絞り出すような声がかすかに聞こえた。

このやりとりが監視カメラに写ったのだろう。

異常を感じた2名の警備員が駆けつけてきた。

ムタンは警備員に抱えられるようにして退席した。

フェイは事情を聞かれたが、知らぬ存ぜぬを押し通した。

実際何が何だかわからなかった。

争った形跡がないことからフェイはすぐに放免されたが、

2度と来ないことを誓約させられ、建物から追い出された。

夕暮れを迎え、空は赤く染まりはじめていた。

フェイはビルを振り返ってムタンがつぶやいた言葉をかみしめた。

「ビッグママの中にミル。」

2 ビッグママ

極環の青いオーロラがこの世のものとは思えない不思議な光りを放ち、蛇のように揺らめいていた。

ユグノーでは数年か数十年に一度、惑星震が起きることがある。

その数年後に大規模な気象擾乱が発生することが記録に残っていた。

ダルトがユグノーで採取をはじめたのはこの惑星震が発生したことを知ったからである。

ターゲット・ミルはどのような仕組みであるかはわからないが、

刻印を持つ当事者であればその位置を感じることができるらしい。

第3者がその存在をつかむことはほとんど不可能であろう。

しかし、ダルトにはあてにしているものがあった。

大規模な擾乱によって発生する、大赤斑である。

ユグノーの大赤斑は長期間続くものではない。

その出現記録は多くはないが、惑星震の数年後に数ヶ月間現れたというデータが残っていた。

大気を攪拌し浮遊物を巻き上げる大赤斑であれば、その吹きだまりにミルが紛れ込むかも知れない。

確率的には低いものであったが、ダルトは最新鋭の低周波音源ソナーや超長波探査器に望みをかけていた。

大赤斑の長辺はおよそ6万キロ、短辺は2万キロに及ぶ。

標準的な惑星であれば4つ並ぶほどの大きさがある。

その中から15センチの板を発見すること。

しかもチャンスは1度きりと考えた方が良いだろう。

「はっ。」

考えただけでため息が出た。

ユグノーの大赤斑はこの星で働く連中からはビッグママと呼ばれて恐れられていた。

過去に巻き込まれて沈んだ船が何隻もあったからだ。

その日の気象情報はいつものとかなり様子が違った。

雷警報、注意報の範囲が数倍に広がっていた。

「こりゃ、大荒れになるな。」

ベテランの航海士同士が情報を交換していた。

ユグノー4と5は出航禁止の処置をとるらしい。

ユグノー3の管制室は地区限定で許可を出すのではないか。

憶測が飛び交っていたが、ダルトはついに期待していた言葉を聞いた。

「ビッグママが出るかもしれない。」

この日は2隻が出航を申請していた。

クルスク号も地域限定だったが、出航許可を受けることができた。

足早にクルスク号に向かう。

この日のために探査機器を長期レンタルしていたのだ。

クルスク船内では航海士のムタンがすでに出航準備をしていた。

「今日は荒れますよ。」

海が荒れる日に出航することもある。

そんな日は重水素やトリチウムの吹きだまりを見つけられる確率も高くなるからだ。

「一丁稼ぎますか。最高の日にしましょうや。」

良質の水素を採取できれば当然稼ぎも増える。

ムタンは天候の悪い日ではあるが、いつもの作業だと思っているのだろう。

ダルトは操舵席の近くにある小さな扉をあけて計測機器のスイッチを入れた。

「なんですか。それ。」

見慣れない装置にムタンが興味を示した。

「これはトリチウムの密度を正確に計ることができるセンサーだ。

低周波を出すタイプで、数機投下して水中スキャニングをするもんだ。」

ムタンはいぶかしげな顔をしていたが、すぐに作業に戻った。

しばらくするとサンカとリンドも乗船し、出航の準備は整った。

「計器チェック」

「計器チェックよし。」

サンカとリンドが手際よく確認作業を行う。

「エンジンかけ。」

「エンジン始動」

フィーンといういつもの音が船内に響いた。

『クルスク-管制室。クスルク号出る。』

『管制室-クルスク。了解。擾乱と雷に注意せよ。』

一呼吸してダルトは声を上げた。

「発進」

「クルスク、発進します。」

いつも手順を踏んでクルスク号はユグノー3を離れた。

まだ惑星表面に太陽の光が当たっていない時刻に降下を開始したクルスク号は

漆黒の惑星表面に無数の雷光が走っているのを確認した。

「いゃあ、今日は多いっスね。雷。」

サンカがうれしそうに観測機の前で声を上げた。

ムタンが指示を仰いだ。

「で、今日は南緯10度付近ですかね。」

ダルトは少し考えてから言った。

「南緯25くらいまで下がれるか。」

「うーん、申請は20度までですからねぇ。雷次第かな?」

ガス惑星は自転が早いため赤道付近が膨らんでいる。

採取の効率を考えると赤道付近がいいのだが、赤道はとにかく風が強い。

しかも今日は嵐だ。

少しでも離れたい気持ちはムタンにもわかった。

惑星に太陽の光が回り込み、光りの帯が巨大な曲線を描いて輪郭を映し出していた。

フォーーン。

エンジン出力が急に上がって船は少し震動した。

風にあおられて自動姿勢制御が働いたのだろう。

ユグノーに光りが回り込むと、いつも以上に毒々しい縞模様がはっきりとしてきた。

海面まではまだ高さがあった。

「なに、あれ。」

モニターを見たサンカが小さな声を出した。

ダルトは操舵席近くの小さな窓からユグノーを見た。

巨大な赤い眼球のような渦が視界一杯に広がっていた。

(来た。ビッグママだ。)

クルスク号の船員たちも窓にへばりついてその不気味な光景に息を飲んだ。

「ダルトぉ。今日は駄目だよ。」

腰が退けるのも無理はない。

「これはビッグチャンスなんだ。あの乱流の吹きだまりを見ろ。あそこはトリチウム濃度が高いぞ。」

「だってよー。危険だぜ。」

採取作業は船員たちの協力がなければできない。

ここはなんとしても説得しなければならなかった。

「今日はいつもの5倍出そうじゃないか。」

サンカの顔色が少し明るくなったが、あとの2人はまだ腹が決まらないようだ。

「わかった。俺もこの仕事が終わったら船を降りる。

だからこれが最後の仕事になるだろう。

10倍出そう。プラス特別手当も付ける。これでどうだ。」

「ダルトが今日で最後だなんて初めて聞いたぜ。」

ダルトが採取船のレンタルを切って船を降りても次の船長は順番待ちでスタンバイしている。

船員たちは職を失うわけではなかった。

「でもよダルト、それじゃあんたの儲けが出ないだろ。」

ダルトは笑いながらムタンの肩を叩いた。

「行こう。勇者たち。」

クルスク号は降下を開始した。

南緯30度。

申請エリアをはずれた途端、管制室から超長波通信が入った。

『管制室-クルスク。申告コースを離脱しています。』

ムタンが不安げな顔を向けた。

「速度を上げ、螺旋ライン取りで急速降下。」

体が浮きそうになるほどの逆Gがかかった。

『クルスク-管制室。エンジントラブル発生中。回復次第コースを修正する。』

『管制室-クルスク。了解。回復を待つ。』

「ダルトって悪人ー。」

船体が雲に入り窓の視界が黄色っぽくなった。

「表層から深度50。雷雲接近。近い。」

早くもお出ましか。

「チャフ撒け3番。」

数十秒後、小さな窓から入った閃光が船内を一瞬、真っ白な世界に変えた。

雷雲は極めて近かったらしい。

1秒も経たないうちに船体がびりびりと震えた。

ダルトは目を閉じたり開いたりしたが、焼き付いた残像がなかなか消えなかった。

「窓閉鎖。」

残像を少しでも早く消すために彼は目をきつく閉じた。

『管制室-クルスク。警告。擾乱に向かっている。コースを戻せ。』

ダルトは何も言わずに目をつぶったまま通信回線のスイッチを切った。

(さて、ここからだ。)

--------------

ダルトが生まれ育った惑星トルマはひどく乾燥した星だった。

この惑星が乾燥しているのは、極端な大陸性気候のためだ。

星は長い時間をかけて複数の大陸が移動し、超大陸を形成する過渡期にあった。

ダルトが生まれたのはダルシムという小さな村だ。

ダルトという名前も村の名からとったと聞かされた。

この地域では農業や牧畜が盛んに行われていたが、ダルトの父親の代からは水不足で畑ができなくなった。

村は毎年少しずつ人口が減り、ダルトが少年になった頃には牧畜農家が数軒だけになっていた。

家畜は乾燥した草でも育つ羊だ。

井戸は枯れ、人々は生活用水を確保するため、4、5キロ離れた深井戸まで水を汲みに行かねばならなかった。

そこは山脈からの伏流水が湧き出るところで、わずかに残った人々と家畜の生命線だった。

その日ダルトはいつものように弟のピーテルと一緒に水を汲みに出かけた。

帰り道、2人の兄弟は強烈な砂嵐に襲われた。

砂と小さな轢が顔に当たり、兄弟はその場にうずくまった。

こうした砂嵐はいつもなら2、30分でおさまるが、その日は違った。

小一時間もうずくまっていただろうか。

ダルトが後ろを確認すると、ピーテルの姿がなかった。

砂に埋もれてしまったのかと思ったが、そうではないようだ。

風に運ばれてしまったのだろうか。

風が止むとダルトは弟の名前を呼びながらあたりを必死に探し回った。

多少起伏があるが見通しの悪いところではない。

泣きながら家に帰ると両親や近所の人が総出で弟を捜した。

しかし、数日に渡る捜索でも弟は見つからなかった。

この事件以後、水汲みは大人の仕事になった。

それから7年ほどたった夏の暑い日、弟は偶然発見された。

家からさほど離れていない小さな窪地だった。

ダルトはその出来事を昨日のことのように覚えている。

小さな弟は完全にミイラ化していた。

苦しそうな表情のまま、大きくあいた口には砂がびっしりと詰まっていた。

母親は変わり果てた弟を見て気がおかしくなってしまった。

ダルトはその時誓ったのだ。

いつかこの星を惑星改造して緑の風が吹く気候を取り戻そうと。

改造が無理ならせめてきちんとした灌漑設備をつくろうと。

だが、水源のない地域への灌漑は難しかった。

あの地域を緑にするには惑星規模でのウォーター・フォーミングしかない。

それがダルトの夢だ。

あの星で隣の家の幼なじみのミントと結婚した。

よく笑うかわいい娘だった。

二人の子どもたちもあの星で生まれた。

仲間たちが離村するたびに広大な土地を譲渡された。

いつか家の前に大きな木を植えて、その下で家族が集まって食事をする。

ミントとは毎日のようにそんな夢を語り合ったものだ。

息子にタットのアザがあることを発見した時からダルトは変わった。

ミントは全く信じなかったが、ダルトは寝食を惜しんでタットの研究にのめり込んだ。

タットの秘宝はもちろん息子のものだが、何とか説き伏せてあの星を緑の星にしたい。

とにかく可能性が1%でもあれば、何でもする。

--------------

「空間電圧急上昇。雷撃来るっ。」

その声にダルトは我に返った。

「避雷針飛ばせっ。」

クルスクから長い棒状のものが3つ撃ち出され、空間で傘状に開いた。

そこに雷撃が襲いかかった。

「雷撃、6テラワット級。」

クルスクをとりまく一帯が紫色に染まった。

強烈な空間電流が流れ、船内の空気がイオン化した。

口の中が妙に金属っぽい味で満たされ、強烈な吐き気に襲われた。

微震動が常に船を揺り動かすようになっていった。

大気密度が高くなればそれだけ衝撃波が伝わる。

「ヤバイぜ、ダルト。」

雷が発生するのは水蒸気の雲がある場所だけだ。

しかし、ビッグママの発生で水蒸気密度は高まっていた。

「表層からの深度100。海面が見えない。」

ムタンが船首を上げた。

「これ以上は駄目だダルト、離脱する。」

ダルトは腹を決めた。

命がかかっているとなれば下手な理由をつけても誰もついてこない。

「聞いてくれ。この下にタットの秘宝の1つがある。」

3人の船員たちはお互いに顔を見合わせた。

「タットの、秘宝?」

「はあ。」

突然馬鹿げた話が出てきたものだ。

「ダルト。気がおかしくなっちまったのかい?」

「こんな時に嘘を言ってどうなる。

タットの秘宝は4つのミルを手に入れなければ発動しないが、ここにその1つがあるんだ。」

サンカが身を乗り出した。

「宝探しかぁ。」

彼らはダルトがストーコスの大学で何かの研究をしていたことを知っていた。

2年間一緒に働いてきたダルトに強い信頼もおいていた。

「ダルトが言うんじゃしかたないか。」

ムタンは静かに艦首を戻しはじめた。

リンドが声をあげた。

「願いがかなったら俺たちも何かもらえるのかい?」

「ああ、金でもいいし、緑の土地を100キロ四方やってもいいぞ。」

サンカが鼻歌を歌い出した。

「ま、ずっとここで働いて死ぬよりはいいよな。」

2年前、ダルトが船員を決めた時、冒険心や野心をもった若者を選ぶことにした。

彼らは癖があり最初は使いにくいと感じたが、ここにきてそれが功を奏した。

要するにここに集まったのは馬鹿な男たちということだ。

クルスク号が横向きに流れはじめた。

「雷撃。来る。」

雷撃は船体を直撃したが、船は多少の落雷であれば耐えられるように構造になっている。

「雷撃、2テラワット級。」

比較的小さな雷で船体に影響はなかったが、直撃を受けたことで船内の空気は呼吸しがたいものとなった。

「全員、マスク着用。」

雷撃の嵐はそれから20分あまりも続いただろうか。

雷がおさまると同時に、クルスク号は潮流に巻き込まれた。

巨大な大赤斑が回転する力で周辺には無数の渦が発生し、その一つに巻き込まれたらしい。

「着水。姿勢制御は困難。」

「エンジン推力で足りない分はカーゴの推進モーターも使え。」

ギギュュュー。

船体が軋んで嫌な音をたてるのを聞いてムタンは唸った。

「最低の日だ。」

木の葉のように翻弄される船体を船員たちは一丸となって乗り切った。

「表層から深度120。船体安定。」

大赤斑の動きからトリチウム濃度の一番高いところはシミュレートしてあった。

船はその端にたどり着きつつあった。

「低周波音源投下。」

船体から3分おきに次々と音源が投下された。

「海域スキャニング開始。」

低周波によるスキャニングが開始されたが、

データが全てそろってからカーゴを降ろしているような時間はないだろう。

「カーゴ1、カーゴ2同時に切り離し。」

「切り離し5秒前・・・」

「テッ。」

水流が激しい海にカーゴを展開するのは採取マニュアルでは禁止されている。

ケーブルの制御が難しく、ねじれが発生しやすくなるためだ。

カーゴは水流に流され、ケーブルは気違いじみた速度で送り出された。

「ケーブル送り1200。」

「ケーブル送り1500。」

ミルはおそらくセンサーには引っかからないだろう。

しかし、この比重の軽い水素の海にそうそう固体の不純物が浮かんでいるとは考えられない。

もしあるとすればミルの可能性が高い。

「データ取得完了。解析終了まであと45秒。」

1回目のデータが出た。

トリチウム濃度20.23%。

10センチ以上の不純物はなし。

この吹きだまりは大赤斑に引きずられるようにしてできた小さな渦だ。

小さいといっても直径が4000キロほどもある。

そこを秒速100メートル以上の早さで流されながら小さな板のようなものを回収しようというのである。

当然、低周波音源も流されながらスキャニングを行う。

もしミルが発見できたとしても水流を逆行して回収することはできない。

クルスク号は揺れに揺れた。

リンドは倒れ込んだまま動かなくなった。

操船するムタンが倒れたらこの船は二度と浮上できないだろう。

「2回目データ取得完了。解析終了まで45秒。」

やはり無駄だったのだろうか。

長い45秒だった。

トリチウム濃度21.35%

10センチ以上の不純物はなし。

流体変動に感あり。

「流体変動の位置は?」

「現位置から前方1時30分、深度表層から600。距離10000キロ。」

距離が1万キロあると潮流の中を時速100キロで進んでも100時間はかかってしまう。

しかも実際はターゲットが流されているので追いつくことはできないだろう。

「ケーブルを巻いて再浮上をかける。」

クルスクは1時間がかりでケーブルを巻き上げると海面から浮上し、風に逆らって雲の中を飛行した。

逆風を避けるためには高度をとらなければならないが、あまり高く上がるとまた雷雲に飛び込む恐れもある。

幸いなことに低周波音源とターゲットは一緒に流れされているらしく、位置は正確につかむことができていた。

3時間後、船は再着水し、ただちにカーゴを切り離した。

「ターゲットに接触まであと40分。深度変わらず。」

ムタンがモニターをにらんでいた。

「カーゴ1と2を前後に配置しろ。」

最初のカーゴで取りこぼしても次のカーゴで拾い上げようと、保険をかけたのだ。

もともと15センチなどというターゲットはセンサーでは大雑把な光点にしか表示されていない。

誤差は大きかった。

「カーゴ配置完了。カーゴ間の距離500メートル。」

「接触まであと15分。」

もはやクルスク号で活動しているのはダルトとムタンだけだった。

サンカとリンドは激しい船酔いで床に伸びている。

「ターゲット接触まで5分。」

「カーゴ1は3分後に注水開始。カーゴ2は5分後に注水を開始。」

流速が早いため、カーゴは普段の倍以上の速度で満水になるだろう。

あとは運に頼むしかなかった。

「ターゲット接触。」

「光点消えません。移動中。」

カーゴ1ははずしたらしい。

ダルトは息を飲んだ。

「光点消滅。」

「取り込んだか。ただちにカーゴを閉塞。」

「閉塞かけます。」

低周波音源は全て流れ去っていった。

ダルトは大きく息を吐くと深々と椅子に座り込んだ。

「負荷をかけないように流速に乗りながらケーブル巻き上げ。」

「ケーブル巻き上げます。」

管制室の通信を切ってからずいぶんと時間が経っていた。

雷雲の厚い雲の下での作業だった。

おそらくユグノー3はクルスク号の位置を把握していないだろう。

カーゴの収納が終わるとクルスク号は気流に乗ったまま低空を飛行し、

雷雲の隙間から惑星重力圏を離脱した。

通信を切断してから10時間が経過していた。

『クルスク-管制室。 こちらクルスク、通信が回復した。』

『管制室-クルスク。状況を説明せよ。』

『クルスク-管制室。乗員は無事。船体に異常なし。エンジン出力良好。ベースに戻る』

『管制室-クルスク。了解。帰還を待つ。』

操縦席を見るとムタンが突っ伏していた。

身体が震え、歯の根が合わないようでカチカチと音を立てている。

今回のフライトはいろいろと詮索されることだろう。

まず、フライトレコーダーやボイスレコーダーを何とかしなければならなかった。

バチバチと音がして操縦席の裏から火花が散った。

ダルトは機器に強電流を流し、雷にやられたように見せかけたが、

詳しい調査が入れば何かしらのボロが出るだろう。

その前にこのベースを離れなくてはならない。

まずはカーゴの重水素をプラントに移そう。

そして清掃を申請してフィルターの中を調べよう。

通常であればクルスクの定期メンテナンスは数ヶ月先のことだったが、

今回の事故で船体は重点検作業を受けることになり、ドックに入った。

翌日、ダルトとサンカは清掃作業という理由を付けてカーゴ2に向かった。

ポンプのフィルターは船内のタンク側にあった。

積み荷である重水素はほぼ完全にプラント側のポンプで抜かれてはいたが、

気化した水素が溜まっている恐れもあるため、2人はヘルメットをかぶり、簡易酸素供給装置を装備した。

タンク内の気圧、水素濃度とアンモニア濃度が正常であることを確認し、マンロックを開ける。

幅が50センチほどしかない狭い通路を通り、

配管室にたどり着くとそこに直径が1メートルほどの円形のフィルターボックスがあった。

ボックスは周囲20本ほどのボルトで固定されていて、簡単に開けることはできない。

「これはやっかいだな。」

「ダルト、ほんとにこれを開けるのかい?」

「ここがメンテナンスされるのは2日後だろう。時間はあるさ。」

サンカは首を振りながら最初のボルトにラチェットレンチをあてた。

本当はムタンを連れてきたかったのだが、彼は立ち上がれないほどの疲労で今も診療所のベッドにいる。

ボルトは堅くなかなかはずれなかった。

2人がかりで1時間格闘し、6本のボルトをはずした。

息が上がっていた。

「なあ、ダルト。本当に入っているかな。」

最初は嫌々着いてきたサンカだったが、次第に期待感が高まってきたようだ。

ダルトは考え込んでいた。

入ってなかったら、全ては終わりだ。

おそらく他の場所のターゲット・ミルは回収が困難だろう。

不可能と思える場所もある。

とにかく金を集めなければミルを回収することはできない。

回収にはとんでもない費用が必要だ。

企業にタットの秘宝探しを持ちかけたって誰も本気にしないだろうが、

ミルが実際に1枚でもあればそれが証拠になる。

ミルは調査費用を出すスポンサーを確保するために絶対に必要なものだ。

ファザーの遺産を追うイベントは世界の注目を集めるに違いない。

そうなれば、願い事の内容も大切な問題だ。

個人が大金を望む願い事では大衆はすぐそっぽを向くだろう。

金では解決できない大きな奇蹟が必要なんだ。

その点、惑星の改造はうってつけだ。

奇蹟を目の当たりにできる注目のコンテンツだ。

ダルトは多くのメディア関係者とともに、

砂で覆われた惑星トルマが緑の星に変わっていくのを見ているシーンを想像して軽く身震いした。

ボトッ。

最後のボルトがはずれた。

サンカが座り込んで大きな息をしていた。

次はパッキングを剥がさなければならない。

治具を差し込み、2人で力を合わせて全体重をかけた。

接合部に少しずつ隙間ができ、数分後にそれは乾いた音を立てて開いた。

ダルトはフィルターの中に手を入れると、それを取り出した。

なんの変哲もない1枚のカードだった。

そこにはファザーによる特殊な文字が書かれてある。

ダルトはついにミルを手にしたが、達成感は湧かなかった。

これは4枚のうちの1枚にすぎないのだから。

地味なカードを見たサンカは多少がっかりしたようだ。

このカード1枚で何かができるわけではないのは彼も知っている。

「ダルト。なんて書いてあるんだ?読めるのかい。」

ダルトは軽く首を振った。

カードの文字はほぼ解読できたが、今はそれを口にすべき時ではないだろう。

3 連絡船タルシス号

ユグノーの内側を周回する星系の母星ユーランには賑やかな繁華街が多い。

周辺の資源星の労働者が手にした金を散財するのも理由のひとつだろう。

街を彩る電飾やディスプレイ照明は華やかに見えるが、それらは全て誘蛾灯にすぎない。

蛾は知らずに飛び込むが、人という奴は知っていて飛び込む。

「愚かなものだ。」

ダルトはショッピングモールのテラスからその明かりを眺めていた。

酒を飲む気にもなれなかった。

実際、困ったものだ。

3時間前、ダルトは妻のミントとホテルのロビーで待ち合わせた。

二人は今晩はここに宿泊し、明日はエルザ星域行きの連絡船に乗ることになっていた。

その後、子どもたちのいる惑星ユグノーに戻る予定だ。

ユグノーから到着したダルトを待っていたのはミントの仏頂面だった。

到着が2時間ほど遅れたことが気に入らないらしい。

ミントは惑星トルマの実家に2ヶ月ほど滞在し、2日前にこの星に着いていた。

ハーゲンダッツを注文してなだめすかし、チェックインをしてロビーに戻るとミントの機嫌はすっかり直っていた。

とにかく情緒が不安定なのである。

ミントは2年前から別れ話を持ちかけてきていた。

タットの秘宝に取り憑かれたダルトに何年も前から嫌気がさしていたのだろう。

埋蔵金探しに熱を上げる馬鹿な親父の家庭が円満であるほうが不思議だ。

子どもたちがある程度大きくなったので心を決めたのだろう。

ミントが実家に帰っていたのも離婚の話を進めるためだった。

「ミルを発見したんですってね?」

ミントが切り出してきた。

ダルトはミルを発見した夜、舞い上がってミントに口を滑らせたことを後悔した。

「見せて。」

懐から取り出したミルをミントは黙ってみていた。

見た目はカードゲームに使うカードのようで飾り気のないプラスチック板に見えた。

「こんなものを探すのに2年もかかったのね。

ふーん。でもどうせ4枚そろわないと願い事なんてかなわないんでしょ。」

ダルトが予想していたようにミントはあまり関心を持っていないようだった。

「お前はミルのことなんて信じていなかったんじゃなかったのか。」

ミントは口をとがらせた。

「今でも信じてないわよ。そんなことを信じているのはあなただけ。

それより、これ、売ればお金になるんじゃない?

オークションでもいいし。博物館のほうが高く買ってくれるかしらね。」

(ミルを売るだと。何を考えているんだ。)

「お前、これはフェイのものなんだぞ。フェイに渡すんだよ。」

「フェイだってお金のほうが喜ぶわよ。

それを売ってみんなで分けましょう。

私は慰謝料をもらうからみんなより多くもらわなきゃね。」

(なんて馬鹿な女だ。)

「ねぇ、カードには何て書いてあるの。あんたは読めるんでしょ。」

「読めないよ。」

「ふーん。駄目な男ねぇ。」

「お前、これはファザーが作ったものなんだぞ。

言ってみれば神様がつくったありがたいものなんだ。」

「だから価値があるんでしょ。あんたは頭悪いわね。」

(駄目だ、こいつは。)

ミントの様子は明らかにおかしかった。

彼女は2年前に遠距離旅行に出かけた際、大量の放射線を浴びる事故にあった。

コールドスリーピングから目覚めた彼女には重い脳障害が残った。

日常生活には支障がなかったが、日々記憶が曖昧になっていき感情も不安定になった。

病院の診断結果も思わしくなかった。

現在の技術では治療は不可能。

生きているうちに全ての脳データを人工脳にストレージし、ヒューマノイドに移植することを薦められた。

ダルトはミントをロボット人間にすることにはためらいがあった。

ただ数年後には人間と同じように感情を持ち、食事を食べ、歳をとる新世代型が一般市場に解禁される。

家族はもちろん、ヒューマノイド本人でさえ気がつかないレベルになると聞いた。

このクラスの脳移植になれば深層記憶域の修正ができる可能性があるそうだ。

こうした治療を受けるためには一刻も早く彼女を冷凍保存して技術開発と解禁を待つしかないだろう。

この件について昨晩義父、つまりはミントの実父と通信で話し合った。

ミントの件は彼女の両親も頭を悩ませていた。

ミントの異常は誰の目にも明らかであり、実家でも相当暴れたようだ。

義父とは彼女はこのストーコスへの旅で通常の冷凍睡眠処理よりも一段深い冷凍保存処置をし、

そのままストーコス大学の保存室で待機処置をすることで話が一致していた。

そのための書類も用意した。

つまりは人間であるミントととの時間を共有できるのはあと1日だけだった。

ダルトはミントを不憫に思った。

そして子どもたちのことを思い出してふたたび空を見た。

地上の明るさと違い空の星々は暗く、そして少しにじんで見えた。

高速連絡船の名前はタルシス号。

建造されてから60年以上が経過した、もともとは軍の輸送艦である。

高速輸送艦として建造された時すでに戦争は終わり、

10年間放置された後に民間の連絡船として改装されたものだ。

数年前に再び大規模な改修が行われ、エンジンも新しいものに取り替えられていた。

長距離航行用の連絡船には特1、特2、1等、2等船室がある。

2等船室はコールドスリーピング用であるが、

客室はプライバシーの問題を考慮して基本的に特等から2等まですべてコンパートメントだ。

ラウンジは数ヶ所あるが、いわゆるシート席はない。

連絡船は豪華客船ではないので、ハードもソフトもサービス内容は地味だ。

それでも長期間航行用であるので一通りの施設は整っていた。

旅客に人気だったのは自然環境を再現したバーチャル空間だった。

しかしそれは気さくな仲間と一緒であればいいが、一人で行くと逆に気が滅入る。

一人でカラオケに行くようなものだ。

一人旅に人気があったのはドリーマーだった。

これであれば気に入ったシチュエーションで存分に疑似体験ができた。

ダルトも以前は仮想空間で夢の世界に浸るのを旅の楽しみの一つにしていたものだ。

だが、今回は気が乗らなかった。

頭の痛い問題がいろいろあり、夢から覚めたときのギャップが激しすぎる。

船には出航の2日前に乗船した。

冷凍睡眠の準備として、丸1日の絶食の後、味のしないゼリードリンクをコップに2杯も飲まされた。

ダルトといる間、ミントは常にぶつぶつと独り言を言っていた。

冷凍睡眠を担当する技術者はダルトが提出したカルテや申請書を見て、確認のために大きくうなずいてみせた。

ミントがMRIのようなカプセルに横になった。

「ダルト、先に寝るわね。ストーコスでは美味しいものを食べたいわ。」

ダルトは思わずミントの手を軽く握った。

「ふふ。」

小さな笑いを残してミントのカプセルは冷凍睡眠機器の中に入っていった。

睡眠者が外界と遮断されたことを確認してから技術者から再度の確認があった。

ダルトが深くうなずくと技術者は冷凍保存モードの処置を進めていった。

彼女はダルトと一緒に2等船室で旅をすることを信じたまま深い眠りについた。

ダルトは1等船室をとっていた。

義父への報告や考えたいことが山ほどある。

1日はあっという間に過ぎた。

連絡船タルシス号は定刻に軌道ステーションを離れた。

ダルトはコンパートメントの小さな窓からユーランを見た。

そして目を遠くに向けると惑星ユグノーの光を確認することができた。

昨日も夢を見た。

荒れる白い海と雷光。イオン化した空気の匂い・・・

もう冒険はこりごりだ。

クルスク号の連中は今日もあの真っ白な海の中で重水素を採取しているだろうか。

ゲート航行システムを使ったタルシス号の航海は順調だった。

3週間が過ぎ、船はストーコスへの道程の半分ほどを消化した。

4 ブラックホール・キル14

ノスリは瞬間的に目覚めた。

敵のガンマ線攻撃を受けたらしい。敵はどこか。

それは60年以上も昔に敵艦に向かって放たれた1つのミサイルだった。

この宙域での大規模な戦闘が終わると、

戦闘艦の残骸や高速で散らばる大小デブリの中で特に危険なものは微細粒子に分解されるか、

回収あるいは恒星に廃棄された。

それでもその戦闘宙域は広大であったため、全ての危険物を除去することはできず、

結局かなりの範囲が今だに飛行禁止宙域に指定されていた。

危険物の中でも厄介だったのが対艦ミサイルと機雷だった。

これらの多くはステルスタイプであり、駆除しようにも発見が難しくシリアルナンバーと照らし合わせて

自爆処理をするしか方法がなかったからである。

電力が切れてステルス性能が消失した後に処理されたミサイルも多く、

1次処理が終了してから30年経って不発弾が発見された例もあった。

艦対艦ミサイルは数種類あったが、敵艦のウエポン系を破壊するための大破壊力タイプと

推進系を狙う徹甲弾タイプだ。

ノスリ・タイプⅣは主に対輸送艦用に使用されることが多かった徹甲弾タイプだった。

艦隊戦においては敵のミサイル兵器を破壊するためにエネルギーの高いガンマ線を使用することが

普通だった。

そのためミサイル側でもその対策が次第に強化されていった。

ノスリが目覚めたのはブラックホールのガンマ線バーストの直撃を浴びたからだ。

彼の目的は敵艦を発見し、その推進系を破壊すること。

それだけだ。

敵のコードを発見したノスリは軌道を計算すると、ロケットモーターを作動させた。

一時的に爆発的な加速を行い、高速を得た後熱源であるエンジンを廃棄し、

慣性航行で接近するステルスタイプだ。

目標は軍の輸送艦。

タルシス号が軍の輸送船を改造してつくられたことが明暗を分けた。

ミッションエリアに入るとノスリは敵の迎撃ミサイルを撃墜するために

20発のAAM(アンチ・アンチミサイル)をあらかじめ全て展開した。

AAMに点火。

AAMは敵迎撃ミサイルが発射されることを想定して輸送船に直進した。

直後に6本のミサイルのセーフティロックが解除された。

タルシス号のブリッジに警報が鳴り響いた。

「高速物体が多数接近。衝突コース。」

突然の警報に航海士は目を白黒させた。

「彗星か?大型デブリか?」

航海士補佐が叫んだ。

「Mです。認識はM。衝突まであと10秒。」

「ミスルだと。対物シールド全開!」

「やってます。」

連絡船の中に異様な警報が鳴り響いた。

第1級警報だ。

コツコツという音がしたかと思うと直後に強い衝撃がきた。

船長はゲストルームで接客対応していが、揺れで身体のバランスを崩し、シャンパングラスを床に落とした。

「デブリがぶつかったのかも知れません。失礼いたします。」

船長は笑顔を崩すことなく、客に丁寧な言葉をかけると足早にブリッジに向かった。

実際、船の衝撃は小さいものだった。

警報もすぐに止んだため、ほとんどの客は気にもとめず、パニックも起きなかった。

「何があった」

船長はブリッジに入るとすぐにメインのグラフィックパネルに視線を飛ばした。

『メインエンジン破損』

『サブエンジン全破損』

『姿勢制御系破損』

『通信系システム破損』

『レーダー系システム破損』

『燃料制御系破損』

推進系と通信系の異常表示が盛大に点滅していた。

「なんだこれは。」

航海長が船長の前に立った。

「現状報告。

本船は1650時未確認船舶からミサイル攻撃を受け、推進系と通信系が全滅。

レーダーシステムは30%の機能を維持。

現在14時方向・俯角28に慣性速度秒速8000を保ったまま漂流中。」

「緊急救助信号は発したか。」

「は。第1級警報とともにストーコスに向けて発しております。」

ミサイル攻撃で正確に推進系を打ち抜くのは海賊のやり方だ。

しかし、なぜタルシス号のような何の物資のないただの連絡船を襲う理由がわからない。

船長は対海賊マニュアルに従い、旅客の安全を図る事にした。

相手が海賊であれば身代金目当てくらいしか想像がつかない。

しかし、今時そんなリスクをかけてまで海賊行為を行う蛮族がいるとも思えなかった。

船長は首を振った。

「被害状況はどうか。」

「調査中です。」

「で、このまま流されたとして進路に障害はあるか。」

航海長の顔が曇った。

「は。極めて危険な地帯に直進しています。

本船はキル14に流されています。

重力圏に入るまであと5日と14時間。」

巨大なブラックホールが口を開けていた。

宇宙を航行する船がブラックホールに落ち込むことはほとんどありえない。

危険なのはブラックホールが放射するガンマ線バーストだ。

ガンマ線バーストはブラックホール回転軸からほぼ垂直に放出される。

それは引き寄せられて分解された様々な物質があげた断末魔の悲鳴だった。

ガンマ線バーストは宇宙で最も危険な現象の一つとして宇宙航行ではレベル5の危険地域に指定されていた。

その危険地域の一つがこの宙域にあった。

連星ブラックホール・キル14である。

キル14は非常に大きなブラックホールでほとんど降着円盤がない珍しいタイプだ。

特徴的なのはキル14が2つのブラックホールを伴っていることだ。

これらのブラックホールは回転していて降着円盤があり、ガンマ線バーストを発していた。

周回する2つのブラックホールがキル14の周辺物質を巻き込みんでいるのだろう。

ガンマ線バーストは指向性が強く接近しなければ危険はないのだが、

タルシス号はピンポイントでキル14の中心部に向かっている。

運が悪すぎる。

緊急通信を受け取ったレスキューは対応してくれるだろうか。

船長は歯をかみしめた。

通信機能がない宇宙船を広大な宇宙空間で探すことは困難だ。

1光日の全方位サーチでも数日はかかる。

「脱出艇の準備はどうか。」

連絡船タルシス号の後部4分の1は大破し、機関部の船員は全員死亡という有様だった。

旅客エリアの部分だけが無傷という捕獲マニュアル通りの攻撃だ。

脱出ハッチ周辺は特に被害が大きく、脱出艇は1隻として発進できる見込みはなかった。

海賊は現れなかった。

この攻撃は無差別テロか別の原因であろう。

通信回線の修理に最大の努力が払われたが、外部アンテナが全滅しているのが致命的だった。

「今から24時間は箝口令を敷く。特に飛行コースは乗客には伏せておくように。」

船長は頭をかかえた。

1等船室の客を今からでもコールドスリーピングして2等船室に移れるようにしておいた方がいいかもしれない。

そしてとにかく1隻でも脱出艇を出す方法を考えなくてはならない。

タルシス号は何もできないまま2日目を迎えた。

この船は旅客船としてはそれほど大きな方ではない。

特等と1等旅客を合わせて約200名、2等旅客が約200名といったところだ。

乗客の精神的混乱を避けるため、20名くらいのグループ単位で説明が行われた。

騒ぐことが良い結果を生まないことくらいは誰しもがわかっていた。

しかし、それでも騒ぎを起こす連中はいる。

船員たちは彼らを麻酔ガスで眠らせることで未然に暴動を防いだ。

沈着冷静な判断に乗客は多少の安心感を得ることができた。

レスキューが間に合う可能性は低かったが、可能性が残っている以上、

クルーに絶望することは許されなかった。

ストーコスの宇宙軍は救難信号を捉えていた。

直ちにレスキュー部隊が宙域に派遣された。

連絡船の飛行コースから遭難宙域を割り出すことは簡単にできた。

レスキュー艦隊は3日後に到達したが、連絡船タルシス号の姿は予定宙域にはなかった。

秒速8000キロで航行する高速連絡船である。

多少コースがずれたとしても見つからないわけがない。

たとえ、分解して破片と化していても膨大な破片群が慣性移動しているはずである。

高速巡洋艦のダーツ艦長は熊のように唸った。

副長として乗っていたグッテン少佐は星図を眺めながら艦長を見た。

ダーツ艦長は沈着冷静で知られ、唸るような男ではない。

ユーラン星系からエルザ星系までは障害になりそうなものは特になかった。

少し離れたところにブラックホール3連星があるだけだ。

「飛行コースを大きく外れたのでしょうか。」

推進系の故障はわかるが、数系統は装備している通信系統がすべて使用不能とは考えられなかった。

遭難ブイも出ていないとなれば、乗員に何かあったと考える方が自然だ。

レスキュー部隊は救難信号発信宙域に到達した。

すでに4日が経過していた。

事故の痕跡は何も残っていなかった。

通信がつながらない以上、信号が発信された地点から360度螺旋状に探索するしか方法がない。

しかしそれは距離が離れるほど調査宙域が広大な範囲になってしまう。

3艦で構成された部隊では何日かかるかわからない。

2日後、別の巡洋艦が小さなデブリ群を発見したという情報が入ったが、

それはタルシス号の残骸ではなかったらしい。

グッテン少佐はそのデブリの詳細データレポートを依頼したが、調査中を理由に報告書は届かなかった。

問題はタルシス号の捜索が7日という短期間で打ち切られたことである。

連絡船はたとえ遭難しても電力が続く限りは生命維持装置を動かし続ける。

冷凍睡眠中の旅客ではあったが、遭難してから2年後に救出された例もある。

こんな短期間で打ち切られるのは何か理由があるはずだ。

(軍の都合か。)

グッテン少佐は懲罰覚悟でダーツ艦長に切り込んだ。

「大佐、タルシス号の乗員は今を遅しと我々を待っているはずで・・」

そこまで口にしてグッテン少佐は引き下がった。

ダーツ艦長の目に涙を見たからである。

悔し涙であろう。

きびすを返したグッテン少佐は大声で吠えた。

「回頭。全艦、宙域から離脱。」

後日、グッテン少佐はタルシス号に娘夫婦が乗船していたことを知った。

そしてダーツ艦長はこの遭難救助活動から戻ってほどなく軍籍を離れた。

連絡船タルシス号。

遭難から4日目。

ダルトはミントが眠る2等船室のコンパートメントを訪れていた。

プライバシーを確保するため、カプセルを直接のぞくことはできない。

その代わりにカプセルケースの外側には睡眠中の乗客の3D写真が貼ってあった。

ダルトは床に座り込んだまま、ミントの写真に向かってつぶやいた。

トルマで過ごした子ども時代の思い出。

2人で何度も木を植えて夢を語ったこと。

新婚旅行の失敗談。

子どもが生まれたときのこと。

子どもたちは、まともだった頃の母親の姿しか知らない。

今となっては、それだけがせめてもの救いだ。

コンパートメントは密閉性が高く、話し声を誰かに聞かれる心配はなかった。

それでもダルトは小さな声でさらにつぶやいた。

今となっては・・・・

もしタットの秘宝の奇蹟を俺が使えるものならば。

本当は、本当は、故郷が緑の星にならなくてもいい。

どうでもいい。

お前が元通りになって、昔に戻ってまた人生をやり直すことができたら。

またトルマで木に水をやりながら笑うことができたら・・・

どんなに素晴しいだろう。

我ながら本当に小さい願いだと思う。

ダルトは涙をぬぐった。

俺の願いなんて本当はこんなものなんだ。

遭難から5日目。

無精髭を生え放題にした船長が手にしたコーヒーカップを振るわせながら聞いた。

「本船のGコンの最大出力でどのくらい持つか。」

ブラックホールの潮汐力が強くなってきていた。

タルシス号の侵入角度は変わらず、

回転しながら周回する伴星ブラックホールの間をすり抜けて真っ直ぐにキル14中心部に向かっていた。

結局、脱出艇は1隻も出すことはできなかった。

通信も回復しなかった。

推進系も壊滅だった。

クルーは身も心も疲れ切っていた。

しばらくしてから航海助手がプリントアウトしたデータを船長に渡した。

「30ギガパルス一杯でもシ限界に入れば4分持つかどうか。

実際のところわかりません。」

「4分か。」

シ限界(シュバルツシルト限界)は光の脱出速度を超える限界だ。

どんなに強力な推進系を持った船でもそのずっと手前で脱出速度を超えてしまうが。

いずれにしても手も足も出なかった。

今、Gコンを切れば船体はバラバラになるだろう。

しかし、冷凍睡眠、あるいは冷凍保存されている2等船室の乗客の何人かは

ブラックホールの軌道を何十年か回り続けるかもしれない。

何人かは助かる可能性があるのではないか。

カタカタと音がしてブリッジのドアが開き、副長がラウンジから戻ってきた。

「船長、あの話ですが。

やはり線量が高すぎます。

冷凍保存のままこの宙域に放り出されたとしても、1週間持たんでしょう。」

船長は副長に聞いた。

「副長。君は何か宗教を持っているかね。」

副長は首を横に振った。

「船長。人間はいつか死ぬもんですよ。」

(そういえば、副長は昔軍属であったな。)

船長は未練が多い自分が情けないと思ったが、副長の青ざめた顔から強がりを感じとって苦笑いした。

重力によって空間が歪みはじめていた。

前方に集中していたスターボウが大きく歪んで船を包み込み、後方へと収束していった。

「船内放送切り替え」

『タルシス号全乗員へ。

本船はまもなくシ限界に突入します。

残念ながらあと4分で圧壊です。

この4分は外部時間の数百年に相当します。

皆さんが幸多き人生を送られたことを願います。』

短い船内放送を終えてマイクを離した船長は大きなため息をついた。

「本船はシ限界に突入します。」

「3・2・1・今っ」

ぎきゅゅ・・・

船体が大きく軋む音が響きだした。

5 残照

フェイはクール星から帰るとすぐに宇宙省と交通省に調査依頼を打信した。

調査ポイントは3重ブラックホール・キル14の中心星付近。

もちろんタルシス号の痕跡を探すためだ。

しかし、個人の依頼に対応できるほどスケジュールが空いているはずもなかった。

実際のところ、相手にもされなかった。

出張中のヒッテを呼び戻し、緊急の会合が開かれた。

「さすが兄貴だよ。仕事中の総裁を無理矢理呼び戻すのだから大したものだ。」

スー婆さんの小屋で一人待つフェイのところにヒッテは笑いながら現れた。

コートを脱いで椅子に座ったヒッテはフェイが震えているのを見た。

「なにがあったんだ。」

フェイはメモリーを解析したこと。

クールという星でムタンという人物に会ったこと。

フェイの父、ダルトがガス惑星からターゲット・ミルの回収に成功したらしいこと。

それらをまとめて話した。

結論として現在ミルはブラックホール・キル14に落ち込んだ船の中にある。

「船はバラバラになっているだろう。ミルもバラバラさ。」

フェイはアザの入った左腕をヒッテに見せた。

今ではヒッテもその模様をある程度は読み解くことができた。

アザはミルが健在であることを示していた。

つまり、ブラックホールに落ち込んだ船はまだ分解していない可能性が高い。

16年前に遭難した船ではあるが、仮にブラックホールの中に墜ちたとすれば、

船内時間は数分も経っていないだろう。

こちらの世界から見れば、高重力によって時間が著しく遅く進んでいるからだ。

ヒッテが唾を飲み込んだ。

「光学望遠鏡を使えば船体が確認できるかもしれない。」

確かにそれを見ることができればミルの位置は特定できる。

特定はできるが、フェイは行く気なのか。

ヒッテの問いにフェイは大きく頷いた。

「無理だ。間に合わない。」

現実的な問題として「行く、行かないはまずタルシス号を確認してからだ」ということで二人の意見は一致した。

だが、イマム総裁の力で頼み込んでも国の研究機関をすぐに動かすことはできないだろう。

ヒッテは少し考え込んでいたが、ポンと軽く手を叩いた。

「ストーコスの宇宙軍に頼もう。」

フェイは嫌な顔をした。

「できれば、もうあそことはかかわりたくないんだけどな。」

「いいか、フェイ。

これは連絡船の遭難事故なんだ。

しかもリアルタイムだ。

軍は断れない。調査はするさ。」

相変わらずずる賢い奴だ。

弱みを見つけることにかけては悪党そのものだ。

確かにフェイが調べたところではタルシス号遭難事件に派遣されたのはストーコスの部隊だ。

それは16年も前の話だ。

だが、一方でタルシス号の遭難は現在の話でもある。

「行くよ。ヒッテ。もう一度ストーコスに行ってみる。」

「メイ君へのお土産を忘れるなよ。」

惑星ストネルの首都ストーコス。

フェイが恒星エルザRXから脱出した顛末は軍のミッションとして処理されていた。

ソイルという行方不明者が出ていたからである。

もし二人が無事に生還し、一般メディアで取り上げられていればフェイはかなりの有名人になっていただろう。

しかしそれはタットの秘宝探しを世に知られてしまう懸念があった。

事を内密に進めたいフェイやヒッテにとっては避けたいところだ。

関係者にも秘密保持が課せられてはいたが、このミッションには一般人も多く携っていたため、

すべての人間の口を封じることはできなかった。

軍の内部ではその武勇伝は公然の秘密として知られていた。

しかし、だからといってフェイが宇宙軍に対して何かの権限や融通をしてもらうだけの

コネができたわけではない。

宇宙軍のレスキュー部隊の窓口では担当官が困り果てていた。

「突然そのようなことを言われてもこちらも困るわけです。」

確かに証拠というか裏付けの情報がなければ上に報告するわけにはいかない。

目撃したわけでもデータがあるわけでもないのに軍の設備を動かすことはできないのである。

それはわかる。

だから調べてみて欲しいというのである。

1時間もねばったが駄目だった。

こうなれば持久戦である。

後日、別の担当者の時に再度掛け合うしかない。

これではなんのためにストーコスまで来たのかわからない。

フェイは考えをまとめるために近くのネットカフェに足を運んだ。

別にコミックを読みたかったわけではない。

ネットカフェは一人で何かを考える場所に最適だったからだ。

カフェの受付で知っている人の顔を見た。

あれは確か、電撃巡洋艦プロトアの砲手長ではなかったか。

支払いを済ませた砲手長はフェイと目があった途端、逃げるようなそぶりを見せた。

また知られて困るようなものでも見ていたのだろう。

「砲手長。フェイです。お茶でも飲みましょう。」

気さくに話しかけてみた。

「お茶は、お茶は今まで飲んでたから。」

「元気ですか。」

フェイはわざと声を大きくして話しかけてみた。

「元気。元気だから。」

元気なのは見りゃわかるさ。

「砲手長、コーヒー奢りますからつき合ってくださいよ。」

砲手長は渋々承諾した。

こんなところで騒がれて目立ちたくはないのだろう。

2、3軒となりにあるチェーン店のカフェに入った。

砲手長が乗艦するプロトアはメンテナンス中で、船員たちはほとんどが休暇中らしい。

フェイは先ほどまで軍の窓口で交渉していた話を大げさな演出を盛り込んで砲手長に話してみた。

フェイはヒッテと違って演技がうまい方ではない。

どちらかといえば棒読みの大根役者レベルであり、嘘もまともにつけないストレートな性格だ。

それでも砲手長は遠路はるばるこの星に戻ってきたフェイに多少は同情したらしく、

真面目に話を聞いてくれていた。

(大佐に比べると砲手長はめちゃめちゃ扱いやすい人だな)

具体的な話になり、タルシス号の船名が出た時、砲手長は思いがけない情報を口にした。

「以前、酒の席でグッテン大佐から聞いたことがあるよ。

あの人はタルシス号の遭難事件に参加したらしいよ。」

(何だって。)

考えてみればあの人は救難活動が長いから不思議ではないか。

明日、大佐に会うという話を聞き出したフェイはその場でメモを書き始めた。

大佐に渡してもらうのだ。

グッテン大佐は動く。

なぜかフェイはそう確信した。

翌日、軍の講習会の会場でグッテン大佐はフェイからのメモを渡された。

親愛なるグッテン大佐

連絡船の遭難情報

船名 タルシス号。

船の位置 キル14・座標銀河軸80.27-10.55

状況 遭難中。

光学望遠鏡の性能次第では映像を得られる可能性高し。

調査願いたし。

星屑のフェイより

グッテン大佐は小さくつぶやいた。

「タルシス号の座標だと・・・。」

迷宮入りになった遭難事故は多くあった。

しかし、船が跡形もなく消えたあの事件のことは忘れたことがなかった。

だが、なぜ今になってタルシス号なのだ。

そしてなぜフェイがその座標を。

大佐はふたたびメモに目を落として大きな声でつぶやいた。

「なにが、親愛なるグッテン大佐だ。」

グッテン大佐の対応は早かった。

彼は会場を出るとその足で監視衛星を管轄する情報局のドアを叩いた。

ストーコス軌道に浮かぶ軍の宇宙望遠鏡はただちにキル14に向けられた。

大佐が遭難調査を依頼したからだ。

キル14座標銀河軸80.27-10.55の画像はリアルタイムで解析された。

グッテン大佐は解析室のモニターを見て息を飲んだ。

何も見えないはずの空間に白く巨大な物体が薄く亡霊のように浮かび上がった。

極めてかすかであるが揺らいだそれは船舶のように見える。

「船名は判読できるか。」

オペレーターが静止画像を何枚か重ねて露光を増やしてフィルターをかけた。

船体の小さな文字は確かにタルシスと読むことができた。

「なんてことだ。」

シ限界の内側では探しても見つかるはずがないではないか。

彼らは16年前に死んだのではなかった。

今も生きているのだ。

・・・そして多分我々が死んでからも。

翌日、フェイはグッテン大佐と一緒にその映像を見ていた。

鮮明化処理された画像を見ると推進エンジンを含む船の後部がメチャメチャに破壊されている事がわかった。

軍の解析班はそれが推進系破壊用のミサイルによるものであることを直ちに見抜いた。

それにしても。

とグッテン大佐は思う。

(こいつの説明は納得できん。)

フェイはタルシス号に乗船した両親の記録をたどって座標を割り出したというが、

そんな曖昧な説明で納得できるはずがないではないか。

「お前に聞いても本当のことは言わんだろうな。」

フェイは黙っていた。

「世の中にはもっと強力な自白剤もあれば、直接脳の中を引っかき回して記憶を取り出す装置もある。」

大佐は身を乗り出した。

「最も原始的な拷問という方法もあるんだぞ。」

フェイの顔色は変わらなかった。

(ふっ)

大佐は思い出した。

そういえばこいつは太陽に突っ込むような大馬鹿だったな。

脳がないのかもしれん。

いずれにしても軍のミサイルが民間の船を撃墜したとなれば、こちらの弱みの方が大きい。

やはりそういうことだったのだ。

だが、この事件は船の確認をもって解決したことになる。

そう、16年ぶりにだ。

そういう意味ではこいつに感謝しなければならんか。

フェイは口を開いた。

「大佐、タルシス号遭難に関する資料を閲覧できないでしょうか。

特に乗船名簿、部屋割りのリストがあるとありがたいのですが。」

「何に使うんだ。」

「両親のコンパートメントの位置を調べたいのです。」

「知ってどうなる?」

「両親があの船のどの辺に乗っているのか。単純にそれだけ知りたいのです。」

グッテン大佐はそうした気持ちもなんとなく分るような気がした。

しかし、こいつはもっと別のことを考えているのではないだろうか。

大佐は頭を掻いた。

やはり人のことを疑う癖がついてしまったらしい。

いずれにしても事件が終わった以上資料も整理しなければならないだろう。

迷宮入りのデータは完全には電子化されていないからだ。

資料室の閲覧許可をもらったフェイは係の男と部屋を出た。

直後にドアが開いて大佐が顔を出して手でフェイを呼んだ。

「メイには会ってないだろな。」

大佐はフェイの小さな声で耳元にささやいた。

フェイは頷いた。

「娘には近寄るな。貴様のような危険な男は駄目だ。」

それだけ伝えると大佐はドアを閉めた。

フェイは首をかしげた。

(何が駄目なんだ?)

それに、メイ君に買ってきたお土産はどうするんだよ。

資料室に入ると係員は書庫の鍵を開けて何冊かのファイルを出してくれた。

その中には探していた乗客リストも含まれていた。

ペーパーのリストを探すのは久しぶりの作業だった。

両親の席はすぐ調べることができた。

ミント・クロミングは2等船室。

ダルト・クロミングは1等船室。

不思議だ。

なぜ一緒に旅をしている二人が別々の船室なのか。

船の図面も多くあった。

フェイは船の詳細図の電子データの複製が欲しいことを係員に頼んでみた。

係員はどこかでフェイの武勇伝を聞いていたらしく好意的だった。

一般船舶の船内図だから問題ないという判断で複製を手に入れることができた。

1等船室には窓がある。

親父は今外を見ているだろうか。

ブラックホールの内部はどんな風景なのだろうか。

そう思ったが、窓が開いている可能性は少ない。

窓から侵入する強い放射線を防ぐために閉鎖されているだろうし、

光源のないブラックホール内部はおそらく何も見えないだろう。

(第4部 part2に続く)

フェイス・ドリーム目次に戻る

|